A Cavallo, il nuovo libro fotografico di Vincenzo Raimondi – Recensione non canonica

(Di Massimo Genchi) – Già il sottotitolo del reportage fotografico di Vincenzo Raimondi, Gli ultimi muli delle Madonie, connette immediatamente a Gli ultimi lupi delle Madonie, suggestivo racconto di Nzulo Cicero apparso sul Bancarello nel novembre 1969, relativo a fatti dei primi del Novecento. Nzulo è un destro con la penna e di memoria prodigiosa, Vincenzo lo è, invece, con gli obiettivi fotografici e, ancora di più, con l’occhio. Entrambi scavano nella memoria, Nzulo in quella sua, individuale, Vincenzo in quella collettiva, della gente del suo paese, dei castelbuonesi, alla ricerca di frammenti per ricomporre l’immagine che gli permetta di constatare “ecco cos’ero prima di nascere”, ecco come fummo in quanto collettività, in quanto gente di Castelbuono, individui soli e pure parte viva di un paese. Di quel paese di cui oggi non esiste granché e si fa fatica a riconoscerne gli scorci nelle immagini che un lungimirante giovane dei primi anni Settanta, riuscì a fissare su carta, strappandoli all’oblio, prima che fosse troppo tardi. Esattamente come Nzulo, grazie alla sua prosa, riuscì a proiettare nel XXI secolo fatti, aneddoti, paesaggi, saghe, persone di Castelbuono del XIX secolo.

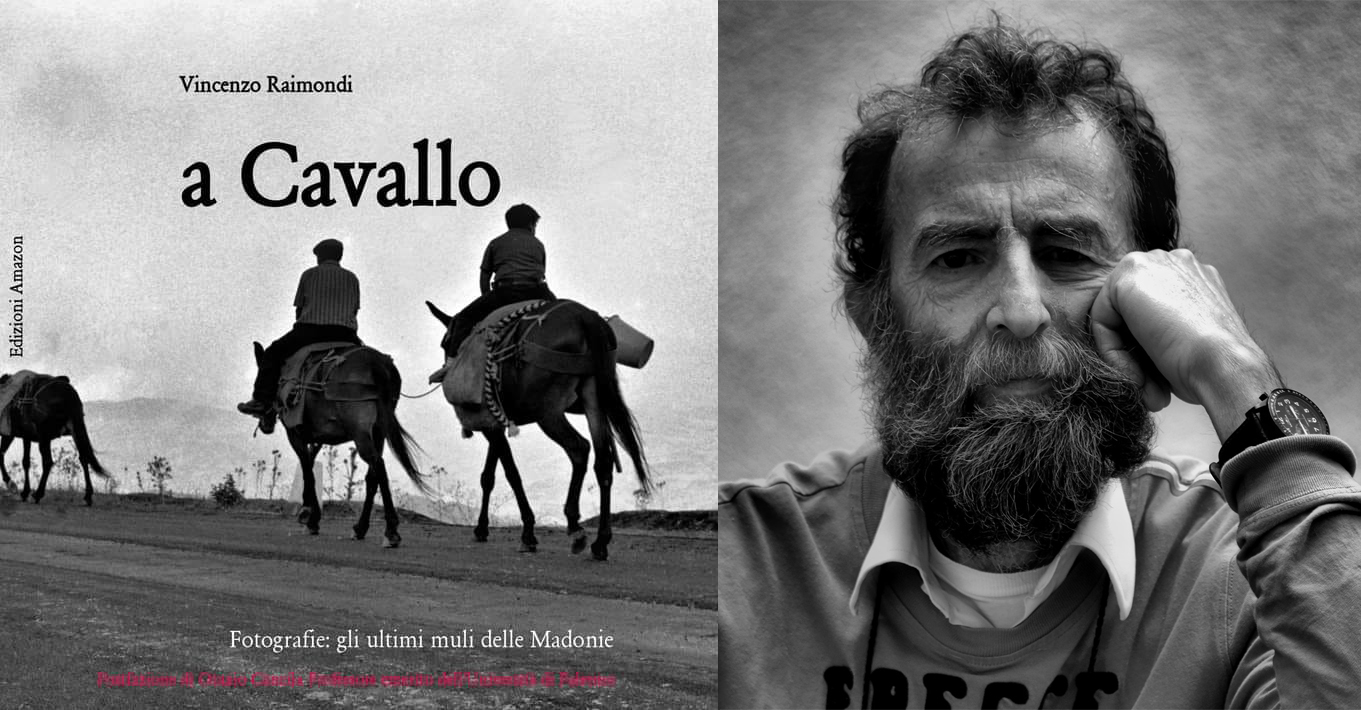

Nell’introduzione, l’autore si schermisce dicendo che le 100 foto del volume “non hanno la pretesa di essere uno studio antropologico” ma, due pagine dopo, Sergio Giorato mette le cose a posto affermando che “tutta la fotografia di Vincenzo Raimondi è storia. Sono storia gli animali, che appartengono ad un’agricoltura millenaria ormai estinta; sono storia gli attrezzi che pochi sanno riconoscere, sono storia i nomi, gli abiti, le acconciature”. Dunque, queste 100 foto non avranno la pretesa di essere uno studio esclusivamente antropologico, perché appaiono evidenti studi sulla luce, sull’esposizione e sull’inquadratura dei soggetti, ma non si può disconoscerne la decisa connotazione etnoantropologica. Già le prime immagini portano alla mente certe foto di Enzo Sellerio, quella dei vendemmiatori di Milo, dei carbonai di Zafferana Etnea, dei muli di Petralia Soprana, dei contadini di Maletto e, ancora di più, alla grande tradizione fotografica legata alle inchieste linguistiche dell’ALI e dell’AIS: Pellis, Rohlfs e, soprattutto, Paul Scheuermeier, autore di fondamentali volumi di fotografia etnografica relativi a regioni dell’Italia centrosettentrionale, come ad es. il monumentale “Il Piemonte dei contadini”.

Al pari di questi importanti lavori, Il volume di Vincenzo Raimondi, non è un libro di fotografia ma di storia, per la mole di dati di ogni tipo, di ricordi, di storie, di consuetudini, di fatiche. Un volume che affida a memoria perenne – come scrive mirabilmente l’autore nell’introduzione – la dignità dei soggetti fotografati. Dunque la dignità che conferisce il lavoro, la dignità delle nostre genti. Ma anche la storia delle nostre genti, quindi di ciascuno di noi.

Sfogliando il libro: Osservazioni informali, non tecniche, appunti relativi a dove l’occhio si è posato, a dove la curiosità l’ha condotto.

Una irriconoscibile via Giovanni Cucco, senza alcuna automobile parcheggiata. In fondo, la strettoia dî Culunneddri con tre bambini a vivere la strada, come accadeva quotidianamente, allora. I balconi a petto d’oca di palazzo Galbo e, a sinistra, una delle tante pergole che si inerpicavano fino all’ultimo piano. La casa ad angolo è ancora nelle sue originarie, dignitose, dimensioni; manca solo il glicine (o non è inquadrato) che ne adornava il prospetto ma c’è ancora il balconcino con i mensoloni sagomati in pietra. I carichi sul mulo sono perfettamente abbizzati. Visazzi di tela olona colmi di masserizie, fanno da contrappeso alla cassa e a un materasso di lana. Quasi certamente una carriata di robbi ncampagna, per l’inizio della villeggiatura. L’osso che pende dal basto, un vero e proprio alamaro per agganciare l’estremità mobile del pettorale del mulo. Ciò che rende rimarchevole il documento fotografico è il modo di tenere fra le dita il cappio ricavato nell’estremità delle redini (dove spicca u trizzuni) che l’imperturbabile conducente fa passare sopra la spalla perché possa avvertire per tempo ogni minimo strattone del mulo e serrare subito le dita.

L’aia è dignitosa, come tante altre dalle parti di Sant’Ulìa, dunque ammattonata, sia pure non uniformemente: da un lato con tìvuli (o maruna a ccùozzu) e dall’altro con parmarischi. Ma pur sempre un aia di tre categorie superiore rispetto alle tante in terra battuta. Le operazioni sono quasi finite. Buona parte del grano è già via, al massimo un piccolo quantitativo è ancora dentro i vìertili, in primo piano, e forse nei sacchi parzialmente pieni. E’ il momento di raccogliere la paglia e riempire i pajjalori. I muli, mancano ancora due giri di pisajja attorno al carico, sono quasi pronti per prendere la via del paese, stracarichi di paglia in fasci e dentro i rrutuna di funi annodate. Si nutriranno in itinere pescando privenna dalla musetta, quel sacco legato alla cavezza, che poi si chiama sacchina. C’è ancora altra paglia da raccogliere, anche aiutandosi con la ramazza, altri rrutuna da riempire, altri muli da caricare, altri viaggi per il paese. Alla fine, un ultimo colpo di ramazza per nettare l’aia. Poi, manco te ne accorgi, ed è di nuovo semina e raccolto e trebbia. Ed è passata la vita.

Una branca di sughera secca o spezzata dal vento, precipitata sulle selci dâ muntatê ùzziu e messa di canto da qualche viandante. Il mulo morello che esibisce pelo lucido e finimenti in cuoio, di buona fattura. Ciò che cattura l’attenzione è però la pecorella acquattata dentro la visazza, da cui fuoriesce soltanto la testa, ma anche il resto della soma: i vìertili di lana e lo strano aggeggio cilindrico listellato che, a una analisi più dettagliata, si rivela una sporta per custodire, durante il trasporto, le ricotte da fare stagionare alle finestre delle case. Su tutto domina l’aplomb di questo signore, ma anche la mise: pantaloni, giacca, camicia bianca e cravatta. Come se stesse tornando non dai monti ma dall’ufficio.

Uno dei siti più stravolti, non solo per il terrapieno inghiottito e il rigagnolo che scendeva dai monti e si buttava oltre il terrapieno, ma anche per l’abbeveratoio in quella ubicazione, le ringhiere in ferro tubolare e la vegetazione razionale, non certo avvolgente come oggi. Pochi riconoscerebbero Pontesecco da questo scatto. Crocevia per contrade e sosta obbligata per chi scendeva dai monti, luogo deputato all’abbeverata delle bestie, al ristoro dell’arsura dei passanti, ma anche di approvvigionamento, di socializzazione, di sosta per accartocciare due prese di trinciato forte in una cartina. Lascia ammirati la pietra conciata e messa a dimora alla maniera tipica degli anni Quaranta-Cinquanta e soprattutto il chiacato in grande risalto con le sue catene e i mazzacani inseriti con sabbia e cemento a secco senza irrorarli – come oggi – col beverone di cemento. Altri tempi, altre tecniche, altre mani, altri risultati.

Anche l’inquadratura di questo scatto, a breve, sarà di non facile localizzazione, visto come è ridotto l’abbeveratoio della Madonna del Palmento. La foto, invece, ci restituisce la piattaforma della bbiviratura ancora ben distinta dall’asfalto stradale e delimitata dal fossatello di scolo da pietre angolari di arenaria. Un conducente si rinfresca il volto, l’altro è impegnato a sgrovigliare le redini dalla zampa del sauro. Il marchio a fuoco CS delle iniziali del titolare della ditta sulla spalla dell’equino bianco, conferma sia l’identità del giovane sulla destra sia che si tratta di pastori di ritorno da Lanzirìa. Probabilmente le casse abbizzate sui muli servivano per il trasporto dei pracintini più grossi che non potevano essere contenuti nelle visazze, che si scorgono solo sul dorso del mulo di sinistra. Quella ferraglia che si intravede dietro il palo di legno della luce è, se non ricordo male, una vecchia FIAT 1500 fatta rotolare in quella piccola scarpata, in fondo alla quale scorre un ruscelletto e dove rimase per buona parte degli anni Settanta.

Via delle Madonie, una denominazione senza alcun soul – al contrario di Darrìa i mura – all’epoca in cui era una sterrata, oltre che una cascata d’acqua sotto le piogge torrenziali, e le stalle e gli stazzi si inerpicavano fin quasi a Ponti siccu senza soluzione di continuità, fluendo in parallelo con quel muro a secco, capolavoro di statica in quell’accidentata timpa. I cani scodinzolano attorno ai due uomini impegnati in un lento dire; u vurdunaru, il mulattiere, sprizza freschezza pur avendo macinato chilometri e chilometri a piedi per trasportare col suo mulo, dal bosco al paese, un carico di carbone, 150 kg in tre sacchi, chiusi cucendo i lembi delle bocche con la saccurafa. L’uomo, che ostenta un vago ghigno e mostra di padroneggiare l’uso delle redini, dà quasi l’idea di entrare in paese con la fierezza di un capo partigiano sotto lo sguardo compiaciuto dei due coniugi, seduti davanti l’uscio di casa, come si usava un tempo, a godersi ogni sorta di transito e aspettando la pia serotina. Sul prospetto in pietra, risalta la giacca appesa al cavicchio per legare l’equino e, finalizzato allo stesso uso, anche il (vecchio) ferro di cavallo conficcato nella fessura fra due pietre adiacenti in surroga all’anello in pietra o in ferro. Allo sbocco della traversina retrostante sulla highway, sui tre soggetti in primo piano si staglia una celebre porta ccû acciettu, più volte fotografata, sicuramente per la particolarità della cornice dello sportello.

Salita al Monte, in una coesistenza di (già) nuovo e (ancora) vecchio. La biancheria stesa ad asciugare da un balcone all’altro, come era consuetudine di allora, ancora tanti bambini in strada e una, addirittura, tranquillamente seduta per terra, un po’ sopra i due bolidi, una vespa e una lambretta. In quel punto la salita si impenna ancora di più e, sulla destra, il balcone lungo sembra entrare in rotta di collisione con quello accanto per la strana adiacenza ad angolo ottuso delle due case. Tantissime graste ai balconi, comprese quelle infilzate negli spuntoni che emergono dagli angoli delle ferrate. Il traguardare fra luce e ombra della sua porta di una signora, e la solare messa in posa della signora in primo piano il tutto mentre a scecca dû nonnu Peppi, attaccata ô cavijjuni, in attesa di essere alleggerita della soma, agita la coda per scacciare le mosche, le uniche cose che riescono ad infastidirla veramente.

Muli in transito e muli in sosta all’imbocco di via Isnello, scorcio quasi del tutto intatto, in corrispondenza della scalinata che conduce alle casette sopraelevate, fra cui quella con il caratteristico balconcino triangolare. Sulla porta centrale spicca il cartoncino bianco listato che annuncia un lutto. Il marciapiede disfatto per raccordarlo con quello di via Mario Levante, passata da pavimentazione a selci a sampietrini, permette di datare la foto al 1971. L’angolo, come accadeva spesso, viene usato un po’ come deposito da mastro Tufànio, il fabbro maniscalco con bottega di fronte, e il mulo legato alla ringhiera di recente posa è certamente in attesa di essere sottoposto a ferratura. Quei pochi manipoli di paglia legati al basto sono le uniche cose che l’uomo, di ritorno dalla campagna, porta a casa quella sera. Assorto nel fumo della sigaretta non è improbabile che, secondo la filosofia di allora, stia pensando che u picca avasta e che, in definitiva, u cchiù tintu è a malassaluti. Saggiamente.

***************

Si ricorda che il libro è disponibile nelle migliori librerie e negli store digitali