A vitrera, a centrali, un omicidio mafioso e un sindaco come nessun altro

A vitrera, a centrali, un omicidio mafioso

e un sindaco come nessun altro

A San Guglielmo, alle spalle del Romitaggio, a distanza di pochi metri, sorge un edificio, avvolto dal mistero, ma ancora di più da fitte e intricate troffe di edere e rivette. E quando una questione diventa inestricabile, si sa, si è spontaneamente indotti a ritenere che sotto sotto ci sia qualcosa di turco, di arabo. Noi, per decenni, abbiamo creduto, non si capisce bene sulla base di quali indizi etimologici, che il noto modo di dire cchi nnicchi e nnacchi fosse un arabismo. Ovviamente, sulla scorta della nostra visione castelbuono-centrica dell’universo, abbiamo anche ritenuto che di tale detto il paese avesse l’esclusiva, salvo poi scoprire con desolazione che cchi nnicchi e nnacchi non è un arabismo ma solo un pre-burinismo, vale a dire un latinismo, e che in Sicilia è noto ovunque: da Capo Lilibeo a Capo Passero passando per Capo Nata. Ma il nostro edificio di San Guglielmo, non sono in tanti a saperlo, a ben guardare, ha più addentellati con Capo Nata che con l’arabo. E chi pensa che questa costruzione rappresenti le reliquie del fantomatico palazzo del Caid non tiene conto del non trascurabile particolare che nell’XI secolo Castelbuono non esisteva.

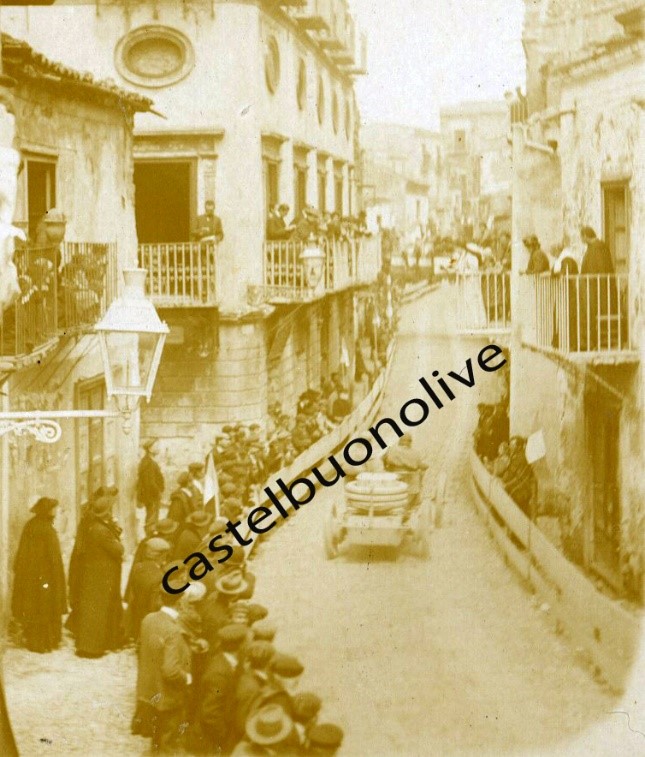

Il retro del Romitaggio alla fine dell’Ottocento (col campanile e i balconi non ancora caduti). A destra, i francesi si preparano per una escursione a cavallo.

Nel corso dei secoli, storie e personaggi di ogni sorta avrebbero avuto come punto di accumulazione u chian’i San Gugliermu e il Romitaggio che, come è noto, avrebbe chiuso i battenti da ristorante, dopo avere conosciuto splendori dapprima come frequentato dancing estivo gestito da goliardi, nel senso di universitari, e prima ancora come alloggio per i turisti francesi del Club Méditerranée che lo avevano trasformato nella loro base operativa dalla quale partivano per le loro escursioni a cavallo per le Madonie, furrianni màrcati e mulina.

1916, foto di gruppo davanti al Romitaggio; in piedi col bastone il sindaco Mariano Raimondi. A destra, la raccolta delle arance a Ponti Capiddru. Don Filicinu è l’ultimo in piedi, a destra.

Ma San Guglielmo, a parte la famiglia Raimondi, era centro di gravità anche per personaggi come don Filicinu Tornabene, un tipo comicissimo – arcinoto in paese per le spaventose balle che era in grado di raccontare – non proprio quello che si dice un bell’uomo, anzi. Qualcuno fra i suoi amici scherzosamente sosteneva che se a Filicinu, malauguratamente, lo avesse incontrato la fame sarebbe scappata a gambe levate. La fame si guardò bene dall’intercettarlo e lui visse agiatamente del gettito derivante dalle sue proprietà. A parte le arance di Ponti Capiddru, famose, per lungo tempo, furono le ciliege di San Guglielmo di don Filicinu e a lui appartenevano i ciliegeti in cui si svolgeva la omonima sagra.

Nello stesso periodo, negli stessi luoghi e nei boschi circostanti, imperversava anche Peppi Cuvìernu del quale impressionava il colore degli occhi e la loro tagliente espressione che, se non paralizzava, metteva in grande soggezione. Si racconta che Peppi Cuvìernu, certamente non annoverabile fra i tipi comuni, per verificare chi, fra i familiari, mostrasse sincero affetto per lui e non per le di lui proprietà, un giorno si finse morto, al fine di constatare preventivamente chi piangesse senza infingimenti la sua dipartita e quando ebbe raccolto indizi sufficienti riaprì gli occhi e come se nulla fosse accaduto disse ai presenti: avà!, putiti finir’i chiànciri.

Personaggio di ben altra categoria ed epoca, per diverso tempo abate di Santa Maria del Parto, fu lo scienziato Francesco Maurolico al quale la matematica molto deve, sia per l’introduzione del potente strumento chiamato principio di induzione sia per avere ricostruito diverse opere perdute di grandissimi matematici quali Archimede e Apollonio. In particolare, la ricostruzione del V e del VI libro delle coniche di Apollonio avvenne interamente a San Guglielmo e fu terminata, annota Maurolico, il 25 ottobre 1547 all’ora quarta della notte, cioè quattro ore dopo il tramonto.

I diversi e prolungati soggiorni di Maurolico alla corte dei Ventimiglia non vennero mai dimenticati se, a distanza di più di trecento anni, l’attento toponomastico ottocentesco si sentì in obbligo di intitolare allo scienziato messinese la strada nella quale sorgeva il palazzo del barone Minà dei Tabbarani e che ancora oggi, è nota a tutti con la sua denominazione popolare di Stratê Minà.

Quasi contemporaneamente, l’Abbazia di santa Maria del Parto, a seguito della confisca dei beni ecclesiastici da parte dello Stato, venne acquistata dalla famiglia del non ancora sindaco Mariano Raimondi. Secondo la credenza popolare, avendo la Chiesa proibito ai fedeli di acquistare i beni confiscati e avendo i Raimondi contravvenuto a tale dispositivo, sarebbe stato affibbiato loro il soprannome di Scumunicati, ma la vera motivazione di quella nciùria è altra, e risale ai moti preunitari.

Il sindaco Mariano Raimondi (1861-1925) in una foto del 1912 e, a destra, la sua casina di villeggiatura a san Guglielmo. Mariano Raimondi è al centro dello spiazzo, col fucile in spalla.

Mariano Raimondi fu un sindaco di raro civismo e altissimo senso delle istituzioni. Dopo un apprendistato da consigliere comunale iniziato nel 1900, nel 1912 fu eletto primo cittadino e, per la prima volta, Castelbuono ebbe un sindaco e un’amministrazione ‘operaia’ e non più di ‘nobili’. Più che un sindaco tra la gente a parole, Raimondi fu sindaco per la gente, coi fatti. Una persona misurata e di invidiabile aplomb. Le sue due sindacature non furono proprio una passeggiata amministrativa essendo state funestate dalla carestia del 1913, dalla grande guerra e dalla spagnola. Se, in generale, i sindaci si possono dividere in due grandi categorie: quelli a cui va tutto storto e quelli che comunque viaggiano col vento in poppa, Mariano Raimondi ebbe le premesse dei primi e la grande capacità di ottenere i risultati dei secondi. Nel maggio 1913, per far fronte alla imperversante carestia, il sindaco Raimondi, innanzitutto fece municipalizzare la produzione del pane quindi, prima di mettere artificiosamente mano a carta e penna e prodursi in vuote lettere, mise fattivamente mano al suo portafogli tirando fuori diverse decine di migliaia di lire per istituire il granaio del popolo. Importò a proprie spese notevoli quantitativi di grano che distribuì alle famiglie a prezzo di costo ponendo così fine alle vessazioni perpetrate da commercianti e produttori di grano ai danni dei suoi concittadini, praticamente ridotti alla fame. Che dire? Lo stesso senso della politica e l’identico distacco olimpico dal denaro sfoggiato dai politicanti di oggi, di ogni livello e colore, specialmente da quelli che, non avendo né arte né parte, si mettono in politica esclusivamente per procacciarsi un reddito. Per tutto questo e per molte altre benemerenze, a Mariano Raimondi – sindaco come nessun altro – nel 1967 fu intitolata la via, che dalla piazzetta conduce a san Leonardo, a metà della quale sorge la sua casa.

Ritorniamo, però, al misterioso edificio adiacente al Romitaggio che presso gli eredi del sindaco Raimondi, che ne sono proprietari, da sempre, è chiamato, ancora più misteriosamente, i parchi. Non c’entra il Caid e non c’entra Mustafà, ovviamente. Ciò che è certo è che in quel fabbricato, nel XVII secolo, vi fu impiantata dai Ventimiglia la prima vetreria di Castelbuono. Alcuni sopralluoghi effettuati colà da Minà Palumbo già negli anni Trenta dell’Ottocento portarono al rinvenimento di “frantumi di vasi di vetro nero e bianco”. L’esistenza in quel sito di una vetreria risultava evidente al nostro autorevole osservatore anche per via del fatto che molti mattoni della costruzione presentavano incrostazioni di vetro di vari colori e chiari segni dovuti alle altissime temperature raggiunte.

Minà Palumbo aggiunge che, più tardi, all’interno dell’abitato di Castelbuono fu costruita una nuova vetreria, attiva fino alla fine del Settecento: diversi anziani del suo tempo ricordavano distintamente di averla vista in funzione e ancora in quell’epoca, nelle case di Castelbuono, non era difficile rintracciare manufatti di vetro provenienti da quella industria. Una parte minima di tali reperti, assieme a quelli provenienti dalla ferriera e dalla cartiera, si possono osservare nella sezione di archeologia industriale del Museo di Minà.

La nuova vetriera fu edificata, alle spalle della chiesa di santa Nicola, nel quartiere che più tardi avrebbe preso il nome della fabbrica e dove, fino al secondo dopoguerra, si poteva individuare più di un vestigio della vetriera. Per inciso, si noti che nel dialetto di Castelbuono per i santi Nicola e Nicasio si dice santa Nicola e santa Niquasi come se i santi in questione fossero femmine.

A due passi dal quartiere della Vitrera sorge un altro misterioso fabbricato, un pinnacolo di mattoni a ffacci vista che un tempo molti chiamavano il parafulmini e che, in origine, potrebbe essere stata una ciminiera, cosa poi risultata vera. Infatti, da una cronaca del 1922 apparsa su L’Ora, si è potuto appurare che era il mulino a vapore «Caterina», all’epoca già dismesso. Fra il 3 e il 4 febbraio di quell’anno in quel posto venne perpetrato un bestiale omicidio ad opera della mafia di Castelbuono. Si era in pieno clima di carnevale e in molte case si teneva u sùonu. La vittima, Pietro Cangelosi, un ragazzone di diciotto anni, un pastore alto come un albero e forte come un toro, era andato a ballare in una casa alla Vetriera, nei presso dû chianû puzzu. Da qui, forse lusingato da una donna, in quattro balzi per quella discesa, si portò al mulino dove però lo attendevano una decina di loschi individui. Ci vollero venti braccia e una cintura di cuoio stretta ‘a varie riprese’ attorno al collo per avere ragione di Pietro Cangelosi, colpevole di avere visto qualcosa o forse di essere in possesso di qualcosa dal momento che sul posto vennero rinvenuti il suo orologio a catena, il portafoglio con una piccola somma e alcune carte contenute nel medesimo, il tutto sparso qua e là per terra. Chi fu sul posto rimase sconcertato dai segni della animalesca colluttazione. Era come se lì dentro si fosse svolto un rodeo. Il processo fu celebrato, il giornale titolò «alla sbarra di Termini Imerese gli strangolatori di Castelbuono» ma nessuno dei personaggi – tutti di un certo rilievo sociale – pagò per quell’omicidio, per quel modo di troncare la vita di un ragazzo di diciotto anni che vide o seppe ciò che non doveva vedere o sapere. Noi, sempre bella gente. A vista.

Adiacente al mulino a vapore era la centrale termoelettrica che, a partire dal 1926, produsse energia elettrica prima per l’illuminazione pubblica e dopo anche per quella privata. Il nuovo sistema di illuminazione delle strade con lampade a incandescenza mandava in pensione la vecchia e fiabesca figura del lampionaio – uno fra i più celebri era lo scheletrico e nervigno Cicco Ortolano – che, armato di scala a pioli, al tramonto, accendeva tutti i lampioni ad arsòliu posti agli angoli delle strade per poi spegnerli all’alba. Ma in questo, spesso, veniva anticipato dal vento che a Castelbuono non ha mai disdegnato di soffiare: Casteddribbùonu mmintusu e vintusu, Castelbuono ingegnoso e ventoso. E qualche volta, soffiando in maniera particolarmente impetuosa, scaraventò per terra il povero mastro Cicco con la scala e tutti i suoi ammennicoli riducendolo a un sacco di ossa ammaccate, doloranti e a una mappa di tumefazioni sulle parti molli del suo corpo minuto.

Nei primi tempi, la scansione oraria dell’erogazione dell’energia elettrica riproduceva quella dei lampioni: dal tramonto all’alba. Sul far della sera, l’illuminarsi improvviso delle strade, mandava in visibilio tutti, specialmente i bambini, che scorrazzavano per le sgombere strade di allora, gridando: a luci vinni!, a luci vinni! Non è da sottovalutare che la luce elettrica, antropologicamente, veniva e viene riguardata ancora oggi alla stregua di un essere umano, di un’amica che vince le tenebre, visto che per constatarne l’erogazione o l’interruzione si continua a dire vinni a luci, si nn’ivi a luci, murìu a luci, esattamente come una persona che viene, che va, che muore.

A sinistra Giovanni Mancuso e Nunzio Di Garbo alle prese con un alternatore. A destra i due nostri ingegnosi meccanici con alcuni operai della centrale

Nella centrale di via Geraci l’energia elettrica veniva prodotta per mezzo di un complesso sistema di alternatori e di motori a scoppio che con il loro fragore e la messa in moto degli intricati marchingegni davano all’attonito osservatore un senso di profondo smarrimento al punto che, di solito, per rimarcare una situazione di trambusto o di confusione si dice: oh nfìernu cc’è â centrali… e quel tratto di stradone in linea retta che corre dalla mannite fino al curvone dei Calagioli è chiamato u rettifilâ centrali e non la via Geraci. Anche perché il suo attuale e ufficiale nome è via Fonti di Camar, denominazione quanto mai astrusa e di non immediata soluzione etimologica.

Nel Lexicon topographicum siculum si legge: il fonte di Camar “non lungi dal paese” è “mentovato poiché hanno le sue acque proprietà purgativa”. Esso sorgeva in contrada Calagioli, nelle adiacenze dell’abitazione del quasi vicesindaco designato Antonio Cicero, zona ricca di acque, e per questo vi si trovava un altro mulino di cui non si è fatto cenno nella puntata precedente, anche perché il fiumiciattolo che vi scorreva accanto è stato via via occluso, coperto, quasi del tutto cancellato, sotto lo sguardo incurante di molti, anche di chi incurante non poteva essere.

L’etimologia di Camar è controversa. Gli studiosi, tendono ad escludere la derivazione araba, ritenendo invece che derivi dal greco cammarion ‘aconito, pianta velenosa’. In effetti esiste una euforbia, l’Euforbia dendroides, che in dialetto è chiamata camarruni, da non confondere con l’altrettanto velenoso cammaruni. Però in greco camara significa copertura a volta e ciò potrebbe fare pensare che il fonte di Camar, come la cubba araba, avesse una copertura a cupola.

Ora, se solo fosse accettata l’ipotesi avanzata dal famoso arabista G.B. Pellegrini, secondo il quale Camar deriverebbe dall’arabo himār, ‘asino’, tanto che il geografo arabo Edrisi indica ‘Al himār’ come Isnello, tutto tornerebbe: Calagioli, Camar, i scecchi, u sinnacu e il cerchio sarebbe quadrato.

Quando, il 17 dicembre 2012, questo pezzo apparve nella sua formulazione originale, abbastanza diversa da quella che avete letto oggi, fu commentato, naturalmente in forma anonima, da un baldanzoso giovinotto che, biascicando quattro livide parole, a suo modo piene di zelo, sembrava stesse correndo al suo dovere perché trionfasse la giustizia proletaria. Da allora sono passati più di sette anni: il tempo ha lavorato, sta lavorando e continuerà a lavorare. Io oggi avrei potuto chiudere questo pezzo in mille modi diversi; non l’ho fatto, e nella sostanza l’ho lasciato com’era allora, non per continuare a stuzzicare una ben determinata persona, peraltro refrattaria non tanto a stuzzichini quanto a stuzzicamenti, bensì per affermare con fermezza un diritto inalienabile di ogni uomo libero, che è la libertà di espressione. Soprattutto, però, per ribadire un mio profondo convincimento e cioè che il fascismo non è una ideologia politica ma una ben precisa inclinazione comportamentale.