Aula consiliare: Il culto della personalità del sindaco spacciato per recupero della memoria

(Di Massimo Genchi) – Questo pezzo sarebbe dovuto uscire venerdì 17 nello stesso istante in cui al municipio aveva inizio la delirante e autocelebrativa manifestazione organizzata dal sindaco. I fatti terribili resi noti la mattina dello stesso venerdì erano di una gravità tale da farmi decidere senza indugi che quel giorno il pezzo non sarebbe stato pubblicato. Così è stato. Di fronte a quelle notizie e a quelle scene ogni gesto diverso dal silenzio sarebbe stato ripugnante. Ma l’ineffabile sindaco, dimentico dei toni compunti che trapelavano dalla sua nota all’ANSA di due ore prima, riassunse il suo ormai usitato habitus e, forte dell’ottima compagnia di grancasse del potere, non recedette dal suo fermo proposito di dare luogo all’evento. A supicchiarìa, perché lui deve dimostrare che tutto può. E nessuno lo può fermare.

Oggi, a distanza di diversi giorni, il pezzo viene pubblicato nella versione originale senza che questo posticipo gli abbia fatto perdere né smalto né significato. E’ semmai qualche altro che ha perso molto, forse tutto.

*******************

Venerdì 17 dicembre, alle ore 18,00, nell’aula consiliare va in onda l’ennesimo disperato tentativo del sindaco di consegnarsi… alla Storia. Dopo avere assicurato per decenni che sarà la Storia (rigorosamente con la S maiuscola) a pronunciarsi su di lui e sulla stagione politica da lui dominata – naturalmente in termini laudativi –, dopo avere affisso in bella vista nella stanza del sindaco due gigantografie con l’elenco dei sindaci dal 1946 a oggi (poco importa se le lapidi coi nomi di duecento caduti in guerra sono state nascoste dietro un angolo del municipio), dopo avere cercato in maniera bislacca di diffondere il culto della propria immagine, oggi cerca di indurre la Storia a ricordarsi di lui e solo a tale scopo si accinge a esporre le foto dei sindaci di Castelbuono dal 1946 ad oggi. Dal 1946, però. Per non dare nell’occhio, per diluire il suo nome nel solvente temporale.

Dopo la brillante idea del muro della memoria che, a dire il vero, si dovrebbe chiamare muro del pianto, visto che fa piangere, oggi è venuto il momento di sferrare l’attacco, forse definitivo, alla Storia con l’esposizione dei ritratti dei sindaci. Morti e soprattutto vivi. In un certo qual senso, è stato costretto a organizzare la manifestazione di oggi, dato che suo cugino Romeo già da tempo ha messo in bella mostra un suo artistico ritratto nei locali dell’ex carcere. Il fine ultimo dell’operazione di oggi per il nostro sindaco è dunque che la Storia, presa per sfinimento, dovrebbe convincersi a conferirgli gloria eterna.

Contrariamente a quanto si asserisce nell’enfatico annuncio dei giorni scorsi, il fine dell’odierna smargiassata non è la ricerca delle radici ma una operazione di pura propaganda politica e di accrescimento del già smisurato senso di sé. La memoria, quella che conta realmente e che rende comunità un insieme di cittadini, per quanto lo riguarda, può benissimo andare in malora perché né gli serve né mai gli è servita anzi l’ha sempre combattuta e avversata. E tutte le discutibili operazioni di recupero della memoria messe in atto da questo sindaco in tanti anni hanno avuto uno scopo che è, sì di recuperare, ma di certo non la memoria.

A proposito di storia e di memoria, incoraggiato soprattutto dal livello corrente, vorrei cimentarmi in un esercizietto. Si tratta della ricostruzione di un ben preciso segmento di storia politica del nostro paese di cui, fin da piccolissimo, ho sentito parlare dalla viva voce di coloro che quei fatti vissero da militanti e da amministratori comunisti, quando professarsi comunisti significava, non come qualcuno intende oggi, sbarcare il lunario ma aderire a un ideale, consapevoli di entrare in guerra con l’intero paese.

Intanto va detto che il nostro paese non solo non fu mai un paese comunista ma neppure un paese di sinistra. Né negli anni Cinquanta né negli anni Novanta del Novecento. Né, meno che mai, oggi.

Eppure nell’immediato dopoguerra, Castelbuono ebbe un sindaco comunista, retto da una maggioranza socialcomunista, per due consiliature consecutive: accadde nel 1952 e nel 1956 con Gino Carollo. E qui, per andare subito a oggi, 17 dicembre, ci si chiede: quante foto di Gino saranno affisse? Una? O, invece, una per mandato? Se ci riflettete un po’ la domanda, pur se scuncicusa, è di sostanza.

Come i socialcomunisti, decisamente minoranza, siano riusciti a vincere le elezioni due volte di fila è presto detto. Fino al 1960, infatti, il sistema elettorale a Castelbuono fu maggioritario. Come oggi. E le liste a contendersi la guida del paese furono tre. Come oggi. La lista socialcomunista, quella di ispirazione democratico-cristiana e quella di nostalgici della Bonarmuzza.

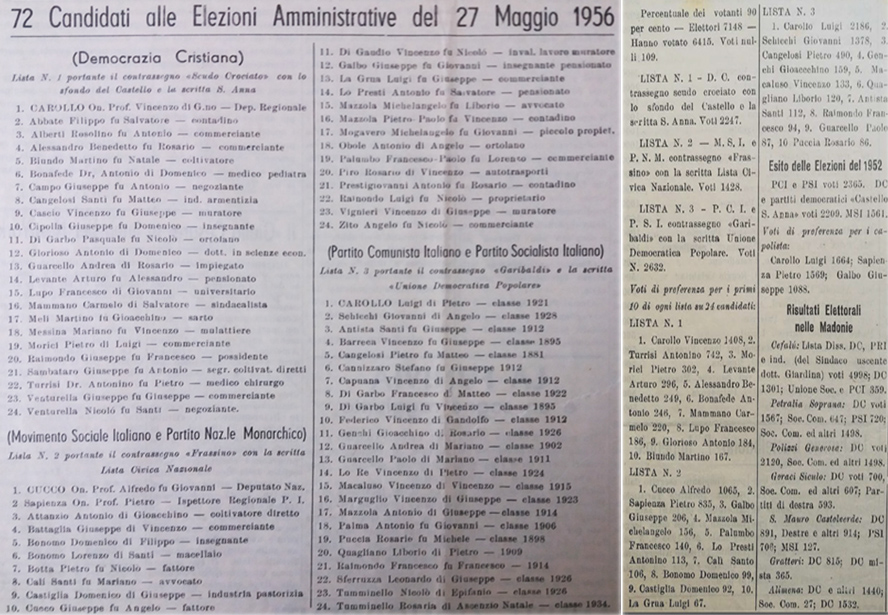

Alle elezioni del 1952 la lista “Autonomia e Rinascita”, con il simbolo di Garibaldi, ottenne 2.365 voti, quella democristiana con il simbolo del castello ne ottenne 2.209 e la fiamma 1561. Queste due forze, insieme, avevano quasi il doppio dei voti dei compagni. Come oggi. Nelle preferenze, però, Gino si piazzò a distanza siderale da Vincenzo Carollo con quasi 500 voti in più (1674 contro 1221). Non risulta però che il leader comunista abbia mai intimato al rivale democristiano, o fatto intimare dai suoi fedelissimi, che per via di quello scarto di voti coloro che avevano perso avrebbero dovuto non solo tacere ma anche evitare di obiettare. Come è successo oggi.

Messa alla prova dei fatti, la compagine amministrativa del 1952 governò più che bene. L’empatia di Gino Carollo, associata al credito di cui godeva, ne faceva un personaggio popolarissimo e benvoluto da tutti. La pericolosità di ciò era stata ben compresa dall’opposizione democristiana che, ritenendo problematico mettere fuori gioco i rossi, pensava già a qualche buccia di banana, a una polpetta avvelenata. Intanto le opposizioni attendevano fiduciose le imminenti elezioni, certe di riuscire a cacciare i comunisti che stavano amministrando con meno del 40%. Come oggi. Ma alla vigilia delle elezioni del 1956, ai blocchi di partenza le liste furono di nuovo tre. Risultato: la lista del sindaco uscente, riportando 2632 voti, fu la più votata lasciando i democristiani a 2247 voti e la lista di Alfredo Cucco fuori dal consiglio pur con 1428 voti.

Anche stavolta, sia pure con il 42% dei voti, la lista socialcomunista si impose. La grande popolarità di Gino Carollo aveva fatto schizzare le sue preferenze a 2186 mentre Vincenzo Carollo si fermò a 1408.

La nuova vittoria dei rossi, ovviamente, non fu particolarmente gradita alla minoranza che cominciò a disertare l’aula fin dalla seduta di insediamento allorché si passò alla votazione per eleggere il sindaco. Un comportamento che, a colori politici invertiti, si sarebbe ripetuto una sessantina di anni dopo, come ben sappiamo.

Ma la gioia di questo nuovo successo durò poco perché nel gennaio del 1957 Gino Carollo venne rinviato a giudizio per peculato e “in conseguenza di questa nota prefettizia doveva ritenersi sospeso dalla carica di sindaco”.

La causa risiedeva nell’ex feudo Monticelli che dal 1951, grazie al sindaco Filippo Bonomo, era diventato proprietà del Comune. E il Comune, come accadeva da tempo immemore, dietro pagamento di un canone in denaro, lo concedeva in affitto per l’esercizio del pascolo.

Uno degli affittuari, indottrinato finemente da ben determinati esponenti della minoranza, pagò il canone di affitto versando nelle mani del sindaco non bigliettoni, come era d’uso allora, ma un assegno o un vaglia, insomma pagò – secondo le rigorose istruzioni ricevute – in maniera tracciabile. Il malaccorto sindaco, andò a scambiare l’assegno, intascò i soldi e, anche se dopo un paio di giorni li aveva già versati nelle casse del Comune, la frittata era ormai fatta.

Il sindaco Carollo fu costretto a dimettersi e cominciò la non facile ricerca del sostituto. Nella maggioranza, si capiva che si trattava più che altro di malversazione pertanto il sindaco difficilmente sarebbe stato condannato. Più di ogni altro lo capiva il suo vicesindaco avv. Giovanni Schicchi il quale, invitato a sostituire Gino, con il preciso impegno di dimettersi non appena questi fosse stato assolto, declinò l’invito per comprensibili motivi.

Fu nel corso di una delicata riunione, che si tenne nell’agosto 1957 nella casa di campagna dei miei nonni paterni, che l’assessore Francesco Raimondo si rese disponibile a ricoprire la carica di sindaco a tempo determinato, fino alla assoluzione di Gino, giunta la quale avrebbe dovuto cedere il passo a chi aveva avuto un oceano di suffragi. Raimondo venne eletto sindaco alla fine di agosto del 1957 e l’assoluzione di Gino Carollo arrivò a novembre del 1959. Confortati da quanto stabilito nella riunione d’agosto di due anni prima, i compagni aspettavano le dimissioni del sindaco e il ritorno di Gino.

Qui bisogna ricordare che allora il consiglio era composto di 30 seggi di cui 24 della maggioranza e 6 dell’opposizione. Il legislatore era stato indotto a creare un rapporto così squilibrato per mettere chi amministrava al sicuro dai voltagabbana per evitare che si potesse alterare la maggioranza uscita dai seggi. Ma, allora come oggi, per costoro non ci sono misure che tengano.

E bisogna anche ricordare che le liste dei consiglieri erano composte di 24 nominativi per cui tutti i candidati al consiglio della lista prima classificata risultavano eletti. Di conseguenza non era possibile la surroga. In altre parole in seguito a dimissioni, malattie, decessi ecc., il seggio rimaneva vacante.

Accadde, in particolare, che il vecchio leader socialista Pietro Cangelosi, si ammalò gravemente e non poté continuare a prendere parte ai lavori del consiglio e che Vincenzo Lo Re, un operaio edile specializzato, fosse emigrato in Francia, nei pressi di Parigi dove, più tardi, avrebbe ricoperto la lusinghiera carica di capocantiere durante la edificazione della Tour de Montparnasse.

Accadde anche che il sindaco Raimondo, al quale i compagni spazientiti ricordavano il patto dell’estate del ’57, cominciasse a essere artatamente solleticato dagli esponenti più autorevoli della minoranza: “Certo che fin quando gli ha fatto comodo che lei facesse il sindaco…”, “Ora vogliono che si dimetta. A noi non sembra giusto, anzi siamo disponibili ad appoggiarla”. Gli stessi sermoni furono fatti anche a diversi consiglieri vicini a Raimondo. Lusinga oggi, lusinga domani, lo strappo di Raimondo e di diversi consiglieri in breve si consumò.

La tetragona maggioranza di 24 a 6, al netto dei consiglieri impossibilitati, venne ribaltata e alla fine del 1959 il rapporto era di 11 a 13. Anche noi abbiamo visto qualcosa di simile qualche anno fa, sempre a colori politici invertiti. E’ chiaro che la storia si ripete.

A quel punto, avendo la maggioranza in consiglio, Raimondo si dimise per dare luogo a una nuova maggioranza con i democristiani.

L’elezione del sindaco venne fissata il 4 maggio 1960. Il Boss Pietro Cangelosi, protagonista di mille battaglie a partire dagli anni ’10, benché costretto su una sedia, fece sapere che avrebbe partecipato alla votazione. Ma non sarebbe bastato. Per potere sperare in un colpo di scena la mossa era solo una. Impensabile, da pazzi. La fecero.

Per diverse sere, affinché non trapelasse alcunché, un paio di fidatissimi compagni, con Gino, si portarono a Cefalù per mettersi in contatto telefonico con Lo Re, in Francia. Allora le telefonate si facevano attraverso il centralino pubblico. Ci vollero un po’ di viaggi a Cefalù e di sessioni telefoniche ma alla fine Gino, grande amico di Lo Re, lo convinse a tornare in paese per quella epocale votazione. Nessuno sapeva niente, a parte quei tre fidatissimi. La partecipazione di Lo Re non doveva trapelare. E così fu.

Arrivò il grande giorno e a bordo dell’aereo decollato all’alba da Orly il nostro uomo era regolarmente a bordo. La sera, poco prima del consiglio, trovandosi i compagni sotto casa di Pietro Cangelosi in via Mustafà mio padre impaziente chiese a Gino: “ma è arrivato”? Gino non rispose, gli occhi si accesero e il lungo taglio della bocca gli illuminò il viso. Estrasse un pacchetto di Gauloises dalla tasca e con la sua voce cavernosa ma sensuale gli disse, porgendoglielo: “Teccà, fuma”. Ci eravamo quasi. Mancava solo il colpo di scena. Non Lo Re che con il suo fisico statuario attraversasse l’aula consiliare raggelata per prendere posto fra i compagni ma il voto secondo coscienza di qualche consigliere della vecchia maggioranza traghettato sulla sponda opposta.

La seduta ebbe inizio al cospetto del pubblico delle grandi occasioni, con il Boss stoicamente presente in quella che sarebbe stata l’ultima battaglia della sua vita. Ma di Lo Re nessuna notizia. Quando arrivò il momento di votare si udì un diffuso brusio fra la folla che si apriva come il mar Rosso davanti a Mosè per fare spazio a questo omone che avanzava con passo sicuro fra le facce sbiancate di chi non credeva ai propri occhi, soprattutto di quelli che pregustavano una sicura vittoria.

In quella situazione, tuttavia, sarebbe finita 13 a 13 con l’elezione di Raimondo per anzianità. Esaurite le operazioni di voto, iniziò lo scrutinio. Quando mancava l’ultima scheda da scrutinare Gino conduceva per 13 a 12 e tutti sapevano che la successiva avrebbe recato il voto: Raimondo. Ma accadde che il presidente, aprendo l’ultima scheda, esclamò: Carollo! Naturalmente successe il finimondo. Scene di giubilo da una parte e di disperazione dall’altra.

Ma fu una vittoria amara per la sinistra, triste; la vittoria di un solo giorno. Tutti sapevano, infatti, che il Boss non sarebbe più tornato in aula e che Lo Re, vecchio calciatore del grande Castelbuono di Manzella, di Salvino e Mario Russo, di Pietrino e Lorenzino Bonomo, di Santi Cucco e di Franco Lupo sarebbe ritornato in Francia e che il consigliere dello schieramento avverso, con ogni probabilità Arturo Levante, un uomo con un codice morale d’altri tempi che, indignato da questa transumanza di consiglieri, nel segreto dell’urna aveva votato per la sinistra, sarebbe rientrato nei ranghi.

La risposta di chi subì la terribile beffa non si fece attendere. Per far decadere il consiglio e quindi il sindaco, si dimisero quasi tutti i consiglieri di minoranza, cosa che portò a 16 il numero di consiglieri effettivi. Bastava un’altra defezione perché in consiglio mancasse automaticamente il numero legale. Quando ciò accadde, poco prima di Sant’Anna, il consiglio fu sciolto e venne nominato commissario l’avv. Antonio Mercanti che avrebbe guidato il Comune fino alle elezioni dove parte dei fuoriusciti della lista di sinistra trovò spazio nella Democrazia Cristiana.

Le elezioni del novembre 1960 misero fine al sistema maggioritario, misero fine alla impossibilità di surroga dei consiglieri, misero fine alle amministrazioni rosse, inaugurando la lunga serie di giunte a guida democristiana che sarebbe durata fino al 1985, allorché venne eletto un sindaco non dello scudo crociato. Il sistema elettorale, invece, rimase invariato fino al 1993 quando il sindaco venne eletto direttamente dal popolo. E quello che, a tutta prima, sembrò l’inizio di una nuova politica si rivelò alla lunga l’inizio della fine. La fine che, a parole, si invoca da ogni parte e che ancora non arriva.

A ben pensare aveva ragione Pertini quando spiegò perché era contrario alla repubblica presidenziale. Un cronista gli fece notare che, vista la sua popolarità fra il popolo e la sua autorevolezza fra i politici, non sarebbe stata una pessima idea quella di un presidente eletto dal popolo. Pertini lo troncò dicendo: “e se un giorno dovesse essere eletto uno come quello che io ho combattuto per vent’anni”? Anche quello che Pertini combatté per vent’anni era pieno di sé e infatuato del culto della propria immagine. E La storia, si sa, si ripete più e più volte quasi sempre allo stesso modo.