Cupranìa, U fìerru e Petraficili (passando ppû Pizz’i casi). Note toponimiche

(Di Massimo Genchi) – Credo sia capitato a tutti di chiedersi cosa ci sia dietro il nome di una contrada e, ancora più spesso, di trovarsi nelle condizioni di non riuscire a dare una risposta convincente o non banale e allora, più semplicemente, concludere dicendo sapiddru o anche va trova: chissà?

In effetti non è immediato intuire o comprendere la motivazione che sta alla base di toponimi come Turriggìliu o Cùozzu Valenti,per fare due esempi, specialmente se non ci si è imbattuti in documenti attestanti i cognomi Terregilio (il capostipite mastro Antonino, già nel 1596) e Valenti (Giacomo, nel 1643) come proprietari di fondi nei pressi delle attuali contrade omonime. Ancora meno immediato appare comprendere da cosa (o da chi) possano discendere i toponimi Calaggioli o Pitirràu. Ora poiché Nomina sunt consequentia rerum, sicuramente una motivazione c’è, anzi c’è stata, benché oggi possa apparirci oscura, se non addirittura incomprensibile.

Spesso, a ingarbugliare maggiormente la questione hanno contribuito i cartografi dell’IGM che, italianizzando i toponimi, nel tentativo di addomesticarli foneticamente ai fini di una migliore leggibilità, hanno finito con l’allontanarli dalla originaria denominazione e quindi – talvolta – dalla possibile comprensione del loro significato. Per esempio quello che oggi si chiama Simprìa (Sempria nelle cartine IGM), fino all’Ottocento era Ximbria cioè çìmbria o çimbrìa, come si può leggere per esempio nella Flora der Nebroden dell’abate Strobl, ma non solo. Ancora prima che la strombazzante enfasi fascista degli anni Venti-Trenta del secolo scorso distruggesse lo storico e popolare Cataggiddebbi regalandoci l’altisonante e vuoto Piano Imperiale, i cartografi italianizzandolo in Cataggiddebbe, di fatto, lo allontanarono dall’originario Cacaciddebbi, già attestato nel Settecento. Ma cosa significherà mai Cacaciddebbi? Se si tiene conto del fatto che in siciliano la ciddebba è il palo a cui si lega la cavalla per farla coprire mentre il bisillabo che lo precede è più che chiaro, si può pensare che quel magnifico piano un tempo dovette accogliere molti cavalli, forse un allevamento. In effetti alcune amministrazioni pastorali, oltre a bovini, caprini e ovini allevavano anche equini.

Al netto di tutto, però, non è per niente facile intraprendere uno studio toponomastico con un fondo di scientificità teso a risolvere l’origine dei nomi dei luoghi anche perché, a differenza di quanto si potrebbe essere indotti a credere, la stragrande maggioranza degli attuali nomi di contrade valli e monti è tutt’altro che recente, ascendendo al Cinquecento se non addirittura prima.

C’è un tema ricorrente nella nostra toponomastica extraurbana che ruota attorno ai metalli, segnatamente al ferro e al rame.

Già, il rame. Simbolo chimico Cu, abbreviazione di cuprum, il nome latino del rame. E da Cuprum a Cupranìa, come fa giustamente notare Gioacchino Cannizzaro, il passo è men che breve. Quindi Cupranìa deve essere inteso quasi come un giacimento di rame. In ciò si è confortati dalle fonti le quali assicurano che lungo il fiume di Gonato, all’altezza del caseggiato e dei ruderi delle officine che ospitarono le cartiere, sorgeva un antico fabbricato detto Martinetto, in funzione tra la fine del 1300 e il 1600, in cui si fondevano metalli, appunto ferro e rame. Ciò è coerente col fatto che il toponimo Cupranìa risulta attestato già nel 1555. Riferisce Minà Palumbo che quando nei primi dell’Ottocento i Baroni Turrisi fecero costruire le Cartiere, negli scavi delle fondamenta si rinvennero molti pezzi di rame e di ferro e una rozza palla colà ritrovata si conservava nel suo gabinetto scientifico. Chissà se esiste ancora.

Da tutto ciò appare evidente quale sia la motivazione della denominazione dell’ex feudo Ferro, esteso al punto tale da essere suddiviso in Soprano e Sottano e che un tempo dovette comprendere anche Gonato e i territori circumvicini.

Nell’introduzione alla Storia Naturale delle Madonie, Minà riporta che nell’ex feudo Ferro venne ritrovata una quantità di scorie così grande da far pensare che un tempo in quei luoghi doveva essere attiva una fucina, o forse più di una, in cui si provvedeva a una prima sommaria lavorazione del ferro che forse veniva raffinato a Gonato nel Martinetto. Ciò potrebbe essere confermato dalle denominazioni di alcuni siti che ancora oggi mantengono la denominazione storica, a partire dal più che celebre Chianû Fìerru, a quella che Minà riporta come Acqua di lu Sfirrazzu e oggi viene attestata come a Funtanô Firrazzu che si trova fra piano Ferro e il giardino di Cupranìa. Non si sa se è la stessa fontana alla quale recentemente qualche asservito ha voluto dare una intitolazione molto più che ridicola. Ora, se a Vaddri i firrazzi, che da Cacaciddebbi scende verso Monticelli costituisce, come i precedenti, un chiaro riferimento al minerale ferro, l’Acquê forgi e u Passu di lu Firraru, il passo del fabbro, sembrano attestare in quei pressi la presenza di fucine, di forge e di ferrai.

Stante la sicura attività metallurgica in quei siti, però è lecito chiedersi se le materie prime venissero tratte dalle Madonie. La risposta è: non lo sappiamo con certezza ma certamente sarebbe stato assai antieconomico farle arrivare in quei luoghi remoti e impervi a parte il fatto che sarebbe stato più ragionevole ubicarle molto più in basso, vicino al fiume e in posti meno accidentati ed esposti al freddo. Senza dire, scrive ancora Minà, che suoi informatori gli indicarono nell’ex feudo Ferro molti scavi e due grotte, una volta molto più profonde e poi riempite dalle quali si traeva il ferro. Non sappiamo il nome delle grotte ma ritengo che una possa essere quella che i pastori chiamano a Ruttê Panni, oggi crollata, che si trova nel celeberrimo Canal’i Panni sotto u Chianu massaru, vale a dire produttivo, zone entrambe assai generose e per questo fortemente battute dai fungaioli alla spasmodica ricerca di funghi basilischi.

Entrambi questi due siti si trovano alla base di Monte Ferro, a Muntagnô Fìerru, la cui denominazione popolare come si sa è U Pizzî Casi. D’accordo, sarà pure che Nomina sunt consequentia rerum ma la domanda che tutti si sono posti è: Ma i casi dunni minchia su? In effetti, in cima, a parte i ripetitori e pietra calcarea a perdita d’occhio, non si scorge niente. Solo un immenso spettacolo paesaggistico che riduce Geraci, nonostante i suoi mille metri, a uno gnomo alla base dell’Etna e Pollina quasi scaraventata in mare e l’uomo a meno che niente.

Però, avvezzo come sono a rubare dai libri, fortunatamente insieme a tantissime persone di cui vado fiero e non a vergognarmi come un ladro ad avercele accanto, cercando e ricercando, ho trovato che l’abate Vito Amico nel suo Lexicon Topographicum siculum del 1760 alla voce Nebrodes scrive che il Pizzo delle Case è così appellato perché «ritrovansi vestigia di un antico edifizio e frammenti di mattoni e di tegole». Ecco svelato il mistero dû Pizzî Casi e la conferma, qualora ce ne fosse stata la necessità, che Nomina sunt consequentia rerum.

Ma ritorniamo al ferro. Scendendo dal versante Nord-ovest di Monte Ferro si arriva nella Vaddri di Petraficili che poi è un canalone che conduce giù verso a Frattaseddra. All’imbocco superiore, per chi viene dalla Bbattajjeddra e da Zzottafunna, appoggiata sul fianco di un alto colle che culmina nella Serra di Petraficili, in mezzo ai faggi, sono visibili i resti dello storico màrcat’i Petraficili dove erano stanziati pastori castelbuonesi, se non ricordo male Fiasconaro. Il Marcato di Petraficili, oggi appena visibile, rende l’idea della tristezza che pervade l’animo del passante legato e perdutamente innamorato di queste montagne nel costatare il silenzio di morte che taglia l’aria e ogni cosa lì attorno, pensando soprattutto ai rumori e alla vitalità di un tempo di questi posti, sia pur nella durezza della vita di allora. E senza dimenticare che l’economia dei paesi delle Madonie, anche in tempi tragici, si resse sulla pastorizia che era in grado di dare impulso all’artigianato e al commercio.

Petraficili, dunque. Ovviamente il toponimo, già attestato ai primi dell’Ottocento ma certamente antecedente, non è da connettere con il cognome Ficile ma ancora con il ferro, dal momento che a petraficili in dialetto altro non è che la denominazione della pietra focaia con la quale, prima dei marcatravi, si incendiavano le esche per accendere il fuoco o la polvere da sparo nelle armi da fuoco, nei fucili, appunto.

Scendendo da Petraficili lungo il canalone che porta â Purteddrê Ancitani e quindi ô Chianû Fìerru si incontra un sito di interesse naturalistico e geologico, una sorta di foiba madonita, intrigante toponomasticamente perché il suo nome, u Puzz’i Minnùonicu, appare alquanto misterioso. Nel 1760 l’abate Vito Amico scrive “qui apresi il pozzo di Mendonica una fossa profondissima ed angusta verso tramontana degna di ammirazione che credesi comunemente penetrare fino alle ime sedi del monte».

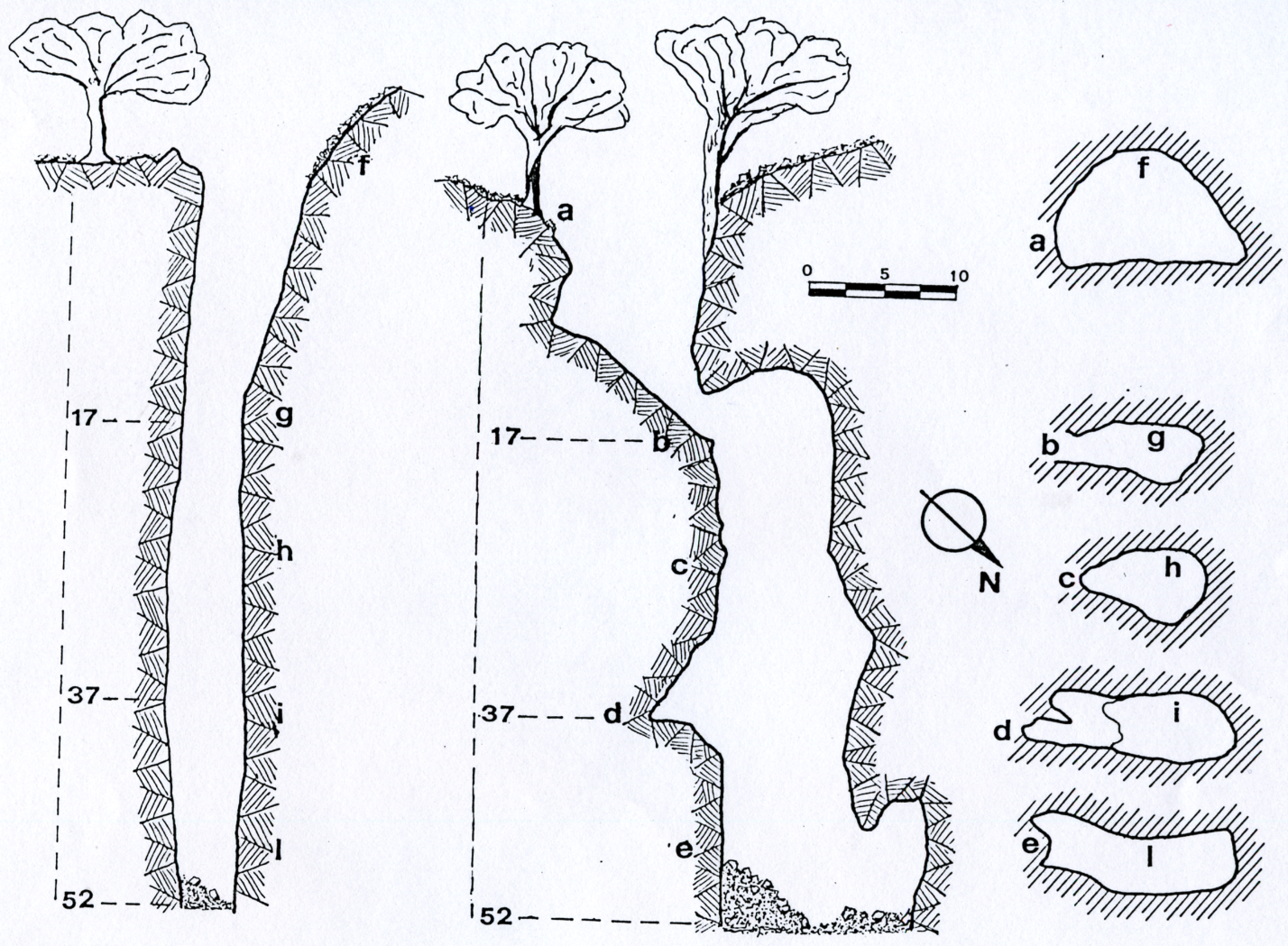

U Puzz’i Minnùonicu nell’immaginario popolare ha sempre suscitato un certo timore e più di una volta la seria preoccupazione che qualche scomparso potesse esservi stato infoibato. Nel 1954 a seguito di escursioni geologiche si è scoperto che è profondo “solo” 52 metri, a fronte dell’abisso che si paventava.

Figura 1 Rilievo speditivo di Pozzo Minnonica

Dicevo che anche nella denominazione u Puzz’i Minnùonicu rimane misterioso dal momento che la sua origine onomastica non ha ancora portato ad alcuna soluzione. Fra le ipotesi che maggiormente andrebbero prese in esame ci potrebbe essere quella di una qualche vicenda che vede coinvolto un tale inteso Minnùonicu (soprannome non legato al cognome Mondonico, che non risulta attestato in zona) o legata a qualche aneddoto scherzoso dato che in siciliano il termine minnùongulu significa ‘sciocco, minchione’. Chi lo sa? Prima o poi magari verrà fuori. Vedremo. Ma ho scritto veramente tanto, più di quanto pensassi, ed è giunto il momento di fermarmi e sedermi. E dato che scendendo dû Puzz’i Minnùonicu si arriva ô Chianû Rripùosu, ne approfitto. Un c’è mìejji occasioni.