Don Dariu Paparuni, u gnu Cicciu Napulìeddru e u su Ggiuvanni Nuci. Perché e percome degli appellativi preposti ai nomi propri di persona

– Parte prima –

L’ispirazione per questo argomento, che inaugura la nuova serie di CastelbuonoStorie, mi è stata fornita qualche giorno fa da Dario Di Garbo e da Francesco Di Napoli, u fìgl’i Nùcciu, allorché mi hanno chiesto di dirimere una contesa nata in un ambito, manco a dirlo conviviale, attorno agli appellativi che un tempo si anteponevano al nome di battesimo di un individuo in relazione al ceto o alla professione. In altre parole, si voleva capire in base a quale criterio per alcune persone si usava zzu e per altri su, perché per alcuni màsciu e per altri don e così via. Ne è nato un discorso sorprendentemente interessante, ricco di aspetti e nessi a prima vista impensabili, che mi è piaciuto sviluppare e proporvelo attraverso le collaudate colonne di CastelbuonoLive, approfittando della irresponsabile spregiudicatezza con la quale Antonio Prestianni e Peppe Marannano continuano ad accogliere questi miei deliranti componimenti, ma non prima di avere congruamente ringraziato per l’imbeccata don Dariu Paparuni, u gnu Cicciu Napulìeddru e u su Ggiuvanni Nuci che, non potendo (e non volendo) amministrare pìecuri e iumenti, si è offerto di amministrare, cosa che fa regolarmente in mille altri ambiti, l’ingente quantità di pìcciuli che sicuramente deriveranno dalle royalties di questo nuovo pezzo.

Prima di entrare nel tema è necessario, però, riflettere sul fatto che quando la società non era complessa come oggi, tante cose, se non tutte, erano inquadrate all’interno di rigorosi schemi governati da logiche ed esigenze ben precise. Si può dire che, a fronte di un universo poco complesso, il particolare era assai analitico e articolato. Un esempio lampante ci viene dalla lingua. Le parole nascono e muoiono con le cose le quali, a loro volta, nascono e muoiono con le culture. Oggi si fa, letteralmente, di tutta l’erba un fascio ma un tempo a ogni erba corrispondeva una precisa denominazione. C’erano piante che cambiavano nome a seconda se si raccoglievano prima della fioritura o dopo, come nel caso dei qualazzi e dei sinapi e c’erano frutti che cambiavano nome a seconda se derivavano dalla fioritura spontanea o forzata, come il caso dei ficulìnii e dei bbastarduna. Gli animali d’allevamento avevano un nome in base all’età, un nome se non avevano ancora figliato, un altro se le femmine erano primipare, un altro ancora se erano al secondo parto e naturalmente uno se erano sterili o se non producevano latte. I loro piccoli avevano nomi diversi a seconda se erano nati a seguito della monta precoce o tardiva. Naturalmente i nomi cambiavano in base al fatto che si trattasse di pecore o capre o mucche. E nomi diversi avevano, ancora, le capre, le pecore, le mucche, le scrofe e le cagne in calore.

In questa foto del 1922 scattata al Gorgo, si possono notare vacchi, vitìeddri, vitiddrazzi (vitelli da uno a due anni), inizzotti (vitelle da uno a due anni), inizzi (giovenche, vitelle di due anni che non hanno ancora figliato), mircalùori (vitelle di circa un anno di età), vacchi frischeri (che hanno figliato da poco), vacchi innusi (che hanno figliato nell’anno agrario precedente), russeri (vacche gravide), strippusi (vacche sterili), primaluri (primipare), strippi (vacche che attualmente non producono latte), innarini (vitelli nati a gennaio) e ntavirizzi (vacche in calore).

In quel periodo in cui tutto era, diciamo così, più arrisittatu la distinzione fra agrimensore, geometra, architetto e ingegnere era chiara prima ancora che netta. Oggi i geometri vengono chiamati ingegneri, i maestri professori, i bottegai masci e dottore è diventato il titolo di chi non ha alcun titolo. E a proposito di titoli, qui casca a fagiolo un aneddoto relativo a un noto personaggio del recente passato che, entrando nella farmacia del dottore Sottile, così gli si rivolse: “Buongiorno avvocato, mi scusi se la chiamo ingegnere ma non so se chiamarla architetto o notaio”. Al profluvio di titoli aggiunse anche cavaliere, professore e forse qualcos’altro ma, sicuramente, non l’unico che avrebbe dovuto utilizzare. Così percosso, attonito, il farmacista Sottile al nunzio stava, muto pensando non all’ultima ora dell’uom fatale (ché fatale, quel tipo lo era davvero) ma a quando una simil orma di pié mortale si sarebbe mai appalesata all’interno della sua farmacia.

Il nostro uomo che, a dire il vero, un po’ aggrovigliato nel fare lo era di suo, nello stesso tempo era un filibustiere di comprovata fama al punto che nessuno riuscì mai a tracciare un sia pur vago confine fra le due cose. Subito dopo la guerra, il nostro “dottor, professor, truffatore, imbroglione” si industriò effettuando servizi di trasporto a collettame da e per Palermo. Ai castelbuonesi che per lavoro si erano trasferiti in città, i familiari solevano spedire olio, olive, arance, formaggi e altri prodotti delle campagne. Un giorno una sua cugina ebbe l’idea, non proprio felicissima, di affidargli degli alimenti fra cui un profumatissimo pricintino, perché li recapitasse alla di lei sorella. Arrivato a destinazione, dopo i rituali salamelecchi in cui era insuperato maestro, consegnò tutto ma non il pricintino. – Ca u càciu un lu purtasti?, gli chiesero. – No, sulu chistu mi dèttiru, rispose piccato. Furono costretti a credergli. E se ne pentirono.

Più tardi, nella vicina salumeria, il pizzicagnolo disse al marito della signora: – Ho del formaggio speciale, me l’hanno portato proprio stamattina da Castelbuono. – Ah, bene!, me ne dia una bella fetta visto che l’aspettavo e non mi è più arrivato.

Sulla via del ritorno, l’uomo aveva come si suol dire a testa ô càciu, che già pregustava. Ad un tratto, colto da illuminazione, connesse il pricintino che faceva bella mostra sulla bbancata del pizzicagnolo, a quello che non gli avevano portato e, soprattutto, a CHI avrebbe dovuto portarglielo. In un lampo gli cadde la borsa della spesa, si percosse la fronte con una violenta manata e lanciò un urlo lancinante che fece girare i passanti: SDISANURATU!!! s’u ivi a vvìnniri ô putiaru u ma càciu, e ia spinnìi puri i sordi pp’accattàrimi u càciu ca era mia.

Ma ritorniamo ai titoli che, fino a non molto tempo fa, si premettevano al nome proprio quando ci si doveva rivolgere a qualcuno. Diciamo subito che il titolo dipendeva dal ceto – anzi dal cetro, come diceva un altro noto personaggio del nostro passato – ma anche dal grado sociale del locutore rispetto all’altro. Gli aristocratici, per esempio, rivolgendosi ai villici nel migliore dei casi li chiamavano per nome, altrimenti con uno sprezzante e sbrigativo Ou, tu! e, accomiatandosi, non andavano oltre l’impersonale salutamu. Mentre i villici, ossequiosi, rispondevano asimmetricamente: bbaciamu li mani, cavalìeri. Ma appena si allontavano aggiungevano: se, cavalìeri di stu cazzu.

Proprietari, villici, curatuli, campieri e suprastanti posano – stranamente – tutti insieme per questa foto dei primissimi anni del ‘900.

Procediamo, però, con ordine. Fra i titoli, u zzu era il più basso in grado. Zzu è il titolo che premesso al nome di battesimo si dava ai contadini, ai pastori che non avevano mansioni direttive nelle aziende e a persone di modesta condizione sociale. Zzu, che letteralmente significa zio, si usa solo anteposto al nome proprio e mai da solo; per cui dovendo dire ‘mio zio’ non si dirà mai ma zzu bensì ma zzìu o l’arcaico u ma zzianu. Dunque u zzu Sariddru, u zzu Peppi ma anche u zzu Piddru, che significa ancora ‘lo zio Giuseppe’ ma, a Castelbuono in particolare, indica colui che ritiene di essere capace più di chiunque altro, che si attribuisce autorevolezza e abilità nel risolvere per il meglio situazioni che altri difficilmente riuscirebbero a districare. Esemplificativa in tal senso appare l’indiscrezione trapelata dalle stanze del Palazzo secondo la quale l’assessore Brancato non tralascerebbe occasione per ammonire il sindaco e i colleghi della giunta ricordando loro con tono greve: menu mali ca nnâ sta amministrazzioni cc’è u zzu Piddru!, cioè lui. E, in effetti, riesce assai difficile non concordare con questo lusinghiero giudizio che l’assessore Brancato candidamente dà di sé e della sua azione amministrativa.

Nella parlata castelbuonese diversi modi di dire, anche assai incisivi, fanno esplicito riferimento a qualche zzu del passato. Così, sempre a proposito dell’attuale amministrazione, un tempo si sarebbe detto che con il cambio dell’anno scorso facìemm’u uadagnu dû zzu Turrinchiuni vale a dire cambiando la vecchia amministrazione con la nuova abbiamo realizzato un guadagno gramo anzi, addirittura, ci abbiamo rimesso. E poiché durante una sessione di prove del Gruppo 2001 questa stoccata venne inferta in pieno petto al nostro Peppe Cucco, fratello e primo sponsor dell’attuale presidente del consiglio, Enzo Meli e Paolo Cicero che, vi assicuro, sono dei manciacazzi di prima grandezza all’unisono rimarcarono: bbotta, zzu Pè!, incassa questo colpo, Peppe!, l’allusione ti ha annichilito.

U zzu Vanni, di cui vado a dire, era invece un contadino residente ô Sarvaturi. Negli anni ’70 si diffuse rapidamente, a Castelbuono come altrove, l’uso di fumare l’erba nel senso di Cannabis sativa o marijuana che dir si voglia. Per inciso, qualche volta, per feroce ischerzo, si fece fumare a più di un credulone dell’erba comune o anche a scòrcia dû zzuccu dâ prìeula triturata assicurando che si trattava di marijuana e l’effetto presso chi ne beneficiò pare sia stato lo stesso: di dilatazione dell’orizzonte percettivo.

Questa foto di Tano Ventimiglia del 1949 ritrae la zona dietro il castello dove qualche decennio dopo u zzu Vanni fece di tutta l’erba un fascio

Per la Cannabis, quella vera, si pensò che la zona dietro il Castello, fra l’erba alta, fosse il posto più sicuro dove piantarla, a parte il fatto che, essendo situato a due passi dalla piazza, la materia prima era facilmente prelevabile alla bisogna. E così si fece. Dietro il castello c’era un tràficu… La cosa funzionò alla perfezione finché un giorno u zzu Vanni, passando di lì e notando un chianu di ggiriteddri che dicevano mància mància, pensò di farle proprie e di cucinarle per cena. U zzu Vanni, preso da improvviso impeto, mieté in maniera indistinta, compresa la marijuana. E poiché ne raccolse una quantità abnorme, una parte pensò bene di destinarla ô sceccu. Il resto, marijuana inclusa, la cucinò per sé.

Non è u zzu Vanni perché la foto di Heinrich Hohl è del 1937, ma potrebbbe benissimo essere uno dei tanti u zzu Peppi di cui è ricca la nostra storia

Nella notte u sceccu nella stalla recalcitrava come un martello pneumatico, al punto che si destò tutto il vicinato, e u zzu Vanni al piano superiore non gli fu da meno visto che spalancati tutti gli infissi si appalesò al balcone in abiti adamitici, â nura, dimenandosi come un ossesso e continuando a ripetere che si sentiva un leone. Nessuno dei vicini credette mai alla versione fornita dû zzu Vanni, secondo la quale aveva mangiato ggiriteddri raccolte dietro il castello, ma un ragazzotto della strada parallela capì perfettamente a cosa fosse dovuto lo stato di sconfinata ebbrezza del vecchio contadino e da allora, per la piantagione, si pensò a un posto più dislocato. Ma un paio di semini furono messi a dimora, così per esagerare, nell’aiuola della fontana di Piazza Margherita in modo da averla sempre a portata di mano e nello stesso tempo fuori dal raggio d’azione dû facijjuni dû zzu Vanni.

La fontana di Piazza Margherita nella versione, che durò dai primi anni ’60 al 1985, con l’aiuola e la ringhiera bassa (foto Mazzola).

Le stesse considerazioni svolte per zzu valgono anche per il corrispondente femminile a zza, titolo che si dava alle donne adulte o anziane con cui si avesse una certa confidenza, alle donne di famiglia contadina e soprattutto alle popolane. Quelli della mia generazione ricordano certamente a zza Puppina a Càccamu â Chiazzetta, a zza Bbiniditta a Fratella â Strata longa, a zza Maria a Mitra ô Bbeddri vidiri e a zza Rrusiddra Abbati ê Culunneddri, che gestivano altrettanti discount alimentari.

A zza Ancileddra e a zza Puppina a Caccamu ritratte davanti alla loro putìa (gent. conc. Marienza Cucco)

Forse non tutti sanno, però, di una zza Catarina che, nella bella stagione, se ne stava sull’uscio a ricamare, allietata nel suo lavoro dal cinguettio di un uccellino che teneva in una gabbia appesa al muro esterno della casa. A quei tempi a zza Catarina non era la sola a trastullarsi col cinguettio degli uccelletti in gabbia ma, chissà perché, i màsculi, grandi o piccoli che fossero, passando di lì immancabilmente le chiedevano: zza Catarì, cci mància u picciuni? con evidente allusione peccaminosa. E lei senza scomporsi: a tto mà cchi ffa, un ci mància pròpria, evè?

![La Piazza Parrocchia immortalata in questa foto di Giuseppe Puccia del 1948 con le palme in favolosa ascesa verso un apogeo da cui sarebbero state scaraventate giù sessantacinque anni dopo [con la piazza che appare press’a poco come appariva dopo il 1927]](https://www.castelbuonolive.com/wp-content/uploads/2013/11/foto-8.jpg)

La Piazza Parrocchia immortalata in questa foto di Giuseppe Puccia del 1948 con le palme in favolosa ascesa verso un apogeo da cui sarebbero state scaraventate giù sessantacinque anni dopo [con la piazza che appare press’a poco come appariva dopo il 1927]

ô Chian’â Matrici, con le palme ancora in rigogliosa ascesa, nel palazzo che fu del Barone Guerrieri, dove si preparò la rivolta antiborbonica del 1860, a zza Marietta con piglio altrettanto rivoluzionario gestiva l’albergo Alessandro, una di quelle locande a conduzione familiare di una volta dove alloggiavano operai, commessi viaggiatori e viandanti di ogni genere. Una di quelle strutture ricettive oggi spazzate via dalla faccia della terra in cui con quattro soldi era possibile dormire. Ed è un vero peccato. Perchè, per non andare lontano, se solo avesse avuto la possibilità di accomodarsi da qualche zza Marietta di Ginevra a 20 franchi svizzeri a notte, secondo voi il parsimonioso e sobrio sindaco Tumminello si sarebbe sottoposto all’infame supplizio di dormire in un orrendo Hotel Rotary subendo, ppi jjunta, un salasso di 253,35 euro a notte? Ma mancu ammazzatu!, conoscendolo.

Il Palazzo del barone Guerrieri che, negli anni cinquanta, fu trasformato in locanda, benché fosse noto con l’altisonante denominazione di Albergo Alessandro.

Il termine zza è facilmente riscontrabile nella fraseologia della parlata locale, così ad esempio a zza vècchia è la befana, a zza mònaca la suora; a zza stìcchia indica, invece, una donna anziana ma arzilla, bisbetica e cavillosa. Infine a zza nnàppita fa riferimento a una donna tonta. Nnàppita deriva da nnappa che è da mettere sì in relazione con l’altrettanto tonto personaggio folklorico Peppi Nnappa, ma l’origine va ricercata nel sostantivo nnappa col quale si designa tanto la linguetta della scarpa quanto il risvolto del cappuccio dello scapolare che, per meglio ripararsi dal freddo, si può abbassare fino a coprire il viso. Infatti nnapp’ê cappularu vìecchiu si dice a persona fortemente volubile. Nnappa nel suo significato traslato indica una donna sciocca o poco sveglia, e da qui si propaga nel verbo annappiari che significa bighellonare, perdere tempo in attività futili, senza concludere nulla, mentre con valore riflessivo significa confondersi. Zza nnàppita si trova pure in uno dei tradizionali nnumina, indovinelli spesso strutturati sulla base del peccaminoso chiodo fisso che, proprio per questa ragione, era lecito insanire una volta l’anno: a carnevale. Recita u nnuminu: a zza nnàppita a ffacciabbuccuni e u zzu nnàppitu nfila e scippa u cavijjuni. Per quanto evidente sia l’allusione, il kamasutra non c’entra assolutamente nulla ma la capacità di associare per similitudini atti lontanissimi lascia a dir poco strabiliati. A zza nnàppita a ffacciabbuccuni è, infatti, la donna piegata che impasta il pane e u zzu nnàppitu che nfila e scippa u cavijjuni è il marito che inforna il pane infilando ed estraendo la pala dal forno.

Altro titolo, oggi completamente scomparso, è gnu che rispetto a zzu appare meno univoco nell’attribuzione. Gnu è una forma apocopata di gnuri, signore ma soprattutto cocchiere, con la quale ci si rivolgeva al padre, al maestro (gnu maistru) e al maestro di bottega (gnu màsciu), mentre la forma femminile a gna, oltre che a donne di riguardo, spesso veniva attribuita anche a contadine e popolane. L’appellativo al femminile ha avuto una vitalità senz’altro maggiore rispetto al corrispondente maschile, tant’è che gna Cuncetta, gna Tresa, gna maistra sono ancora rintracciabili presso i parlanti anziani più veraci.

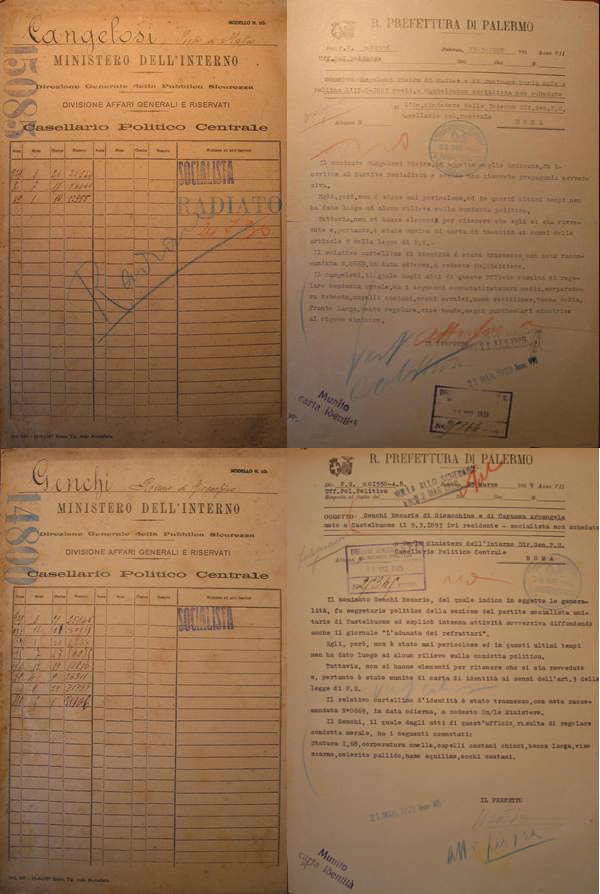

Gnu è stato da me attestato una sola volta e riferito a una ben determinata persona fisica. A Castelbuono il boss, molto tempo prima di Bruce Springsteen, fu Pietro Cangelosi, socialista di specchiata fede, segretario storico della Camera del Lavoro e presidente della Cooperativa agricola Terra e lavoro di Castelbuono. Con Rosario Genchi, negli anni del fascismo, svolse intensa attività sovversiva e per questo entrambi furono a lungo sorvegliati speciali e schedati nel Casellario politico centrale, prima ancora che venisse istituita l’OVRA, la polizia politica fascista.

Fascicoli e documenti del Casellario politico centrale del 1929 relativi a Pietro Cangelosi e a Rosario Genchi.

Pietro Cangelosi si era politicizzato in America dove negli anni ’10, frequentando il nascente sindacato, aveva partecipato alle lotte nelle fabbriche e agli scioperi. Al suo ritorno a Castelbuono, nei primi anni ’20, per tutti i compagni socialisti fu, chiaramente, u bboss e, dal momento che gli riconoscevano la statura e l’autorevolezza del leader, in segno di sincera deferenza gli si rivolgevano appellandolo gnu bboss.

In occasione delle elezioni amministrative del 1952, quando la politica non era quella cosa stomachevole che siamo abituati a vedere oggi e l’adesione a un partito politico costituiva un irrinunciabile valore morale, gli ormai vecchi socialisti Pietro Cangelosi e Rosario Genchi, ancora punto di riferimento per tutti i compagni, proposero che il sindaco, fuori d’ogni calcolo e logiche di partito, fosse Gginuzzu, il giovanissimo comunista Luigi Carollo, al quale riconoscevano grandi capacità per guidare il paese ma anche per dare il giusto impulso alla crescita della causa socialista, non ancora affidata alle provvide mani di Craxi e dei suoi. La sinistra vinse quella tornata elettorale, il trentunenne Gino Carollo fu eletto sindaco e fu un buon sindaco, prima di cadere, nel secondo mandato, in una penosa imboscata tesagli dagli avversari politici. Il consiglio comunale nel corso del quale fu votata la sfiducia al sindaco Gino Carollo rimase memorabile. All’inizio della consiliatura la sinistra aveva 24 seggi e l’opposizione 6. In quel tempo, della lista vincente risultavano eletti tutti e ventiquattro i componenti per cui non era possibile la surroga. Il consigliere Lo Re, che nel frattempo si era trasferito in Francia per lavoro, tornò per quel voto decisivo e u gnu bboss, costretto da infame malattia su una siggessa, antenata della sedia a rotelle, fu trasportato a braccia fino all’aula consiliare, dove fu protagonista dell’ennesima battaglia. La sfiducia non passò grazie a un franco tiratore dell’opposizione, quasi certamente il cavaliere Arturo Levante, eroe di Sciara Sciat nel 1911 che, dall’alto della sua levatura morale, ritenne insopportabili i giochi, abbastanza sporchi, messi in atto dai suoi per disarcionare il sindaco in carica. Vorrei tanto raccontare questa storia per intero, ma desisto dal mio proposito per rispetto nei confronti dei familiari delle tante persone coinvolte.

Di grado maggiore a zzu è su, che deriva dal latino sŭpra, a sua volta da superus ‘superiore’. Per tale ragione u su, premesso al nome proprio, spettava ai pastori che nello stesso tempo amministravano la propria azienda, ai curàtuli, cioè ai pastori più anziani che nelle aziende avevano responsabilità di sovrintendere alla gestione delle greggi, ai cosiddetti curàtul’i bbacchetta, pastori di fiducia dei proprietari che, nelle grandi aziende armentizie, avevano esclusivamente mansioni direttive e organizzative e pertanto erano assai severi e temuti dai pastori impiegati. E curàtul’i bbacchetta, con significato scherzoso, si dice a chi si dà arie da caporione.

Due curatuli ottocenteschi che ostentano vistosi varvitti appannaggio, allora, dei più autorevoli amministratori di aziende pastorali.

Mentre si capisce che, in forza delle mansioni svolte, l’appellativo su non può avere un corrispondente femminile, è particolare il fatto che se un esponente di una famiglia di pastori titolari di azienda non badava alle bestie ma si occupava esclusivamente della parte amministrativa, il suo titolo non era su ma gli veniva riconosciuto quello di don. Ma questo non deve stupire perché tanti curàtuli, specialmente verso la fine del Settecento, da su divennero direttamente baroni. Su spettava anche ai suprastanti cioè a quei contadini di esperienza che nelle aziende agricole amministravano e sovrintendevano ai lavori.

Gruppo di curàtuli, semplici pastori, suprastanti e cacciatori davanti alle case dell’ex feudo Canna in uno scatto di fine Ottocento.

Fra tutti i pastori e contadini cui ci si rivolgeva dandogli del su, il più noto è senza dubbio un non meglio identificato su Ppàulu che passò alla storia, anche se non sono noti i particolari, esclusivamente per la ghiottoneria del suo gatto. Da sempre a Castelbuono, volendo rimarcare la golosità di un individuo, si dice che è cchiù lliccu da attô su Ppàulu.

Altri due suprastanti, u su Nninu e u su Nnirìa, si resero protagonisti, loro malgrado, di una storia che, accaduta più di cento anni fa, si è tramandata fin quasi ai nostri giorni. I due, che amministravano terreni di proprietà del barone Guerrieri, una sera di giovedì grasso si presentarono in casa dell’illustre personaggio al quale, con molta osservanza, chiesero in prestito dei costumi di carnevale fra cui la famosa redingote con i bottoni d’oro.

Alla richiesta, il barone non si fece làriu, tanto che rispose: – Ca cchi ffa!, Ninu, tra nuatri… menza parola!

Ai due non sembrava vero. Si guardarono, gli occhi luccicanti di felicità, e pensarono: fatta fu!

Il barone riprese: – Carù, ppi vuatri chissu e atru. Abbasta ca rapiti a ucca. Però at’a ddiri: quant’è mmìnchia u bbaruni!

A queste parole u su Nnirìa trasalì: – Ma cchi ffa bbabbìa, bbaruni?, disse.

E l’altro aggiunse: – Nuatri chissu nni permittìemu di dìricci a vvossìa?

Il barone li incoraggiò: – Un vi nni ncarricati, m’u putiti diri.

I due erano veramente imbarazzati, si guardavano come per dire: che facciamo, lasciamo perdere? Ma poiché non volevano rinunciare a vestirsi in maschera con quegli aristocratici costumi, presero il coraggio a quattro mani e all’unisono esclamarono: – Quant’è mmìnchia u bbaruni!!!

E quello, che non aspettava altro: – mìnchia si vvi dassi!, ma siccomi un v’i dugnu…. i mìnchia siti vuatri.