Don Dariu Paparuni, u gnu Cicciu Napulìeddru e u su Ggiuvanni Nuci. Perché e percome degli appellativi preposti ai nomi propri di persona

– Seconda e ultima parte –

La vivacità che da più parti viene riconosciuta a Castelbuono e ai castelbuonesi non è da ricercare in eccezionali allineamenti astrali né in qualche predestinazione divina quanto, piuttosto, nella forte sociodiversità che qui, a differenza di molti altri paesi, storicamente si è realizzata. Cioè la diffusa presenza di agricoltori, pastori e artigiani ha determinato una mirabile sintesi sociale la cui risultante è sotto gli occhi di tutti. La massiccia componente artigiana di una volta, in particolare, ha dato al paese un deciso impulso in termini di creatività e di crescita culturale. Non è un caso che gli artigiani fossero talvolta anche commercianti o addirittura imprenditori, che primeggiassero nella ideazione delle parodie dove con la cartapesta non avevano rivali, che fossero chiamati a ricoprire il ruolo di consulenti e di consiglieri presso diverse famiglie aristocratiche, che fossero degli avidi lettori di libri e giornali, che facessero politica attiva anche quando la politica era appannaggio di pochi notabili e il Mondo non si era ancora preso la briga di guardarci.

E, buon ultimo, erano anche appassionati di musica. Tre amici artigiani, in particolare, erano dei veri patiti della lirica e non di rado si recavano al Teatro Massimo. Quell’anno la stagione si aprì con il Lohengrin di Wagner e i nostri non vollero mancare. Partirono elegantissimi, intolettati e trepidanti per quel grande appuntamento: un’opera famosissima in tre atti per quasi quattro ore di musica e canti. Come si suol dire, un c’èranu nnê rrobbi. Successe però, che l’opera fu rappresentata in tedesco e i nostri, senza libretti in italiano né traduzioni di sorta, non capirono una sola parola. Anche oggi all’Ypsigrock accade la stessa cosa ma allora non si era ancora abituati all’idea. Uscirono dal Massimo più morti che vivi, suonati, è proprio il caso di dire, come pugili per le quattro ore di teutonici gorgheggi e do di petto che avrebbero steso anche una mandria di bisonti. Si guardarono ammutoliti nelle facce smunte finché uno dei tre ebbe la forza di constatare desolato: “E nn’ami vistu u loingrinni”. Espressione che dall’indomani entrò di diritto nel nostro parlato e da allora si ripete scherzosamente tutte le volte che a fronte delle più rosee aspettative l’esito si manifesta con una cocente delusione. Anche Ina Mazzola, mercoledì scorso alla fine del derby, rivolta al figlio pare abbia detto: Gabriè!, e nn’ami vistu u loingrinni!

Questa abitudine dei masci di frequentare la piazza, il bar, di andare a teatro, ma anche semplicemente di sedersi nei giorni di festa davanti alla propria bottega vistuti puliti, veniva vista dai contadini e dai pastori, che letteralmente disconoscevano i giorni consacrati al riposo, come una tendenza alla oziosità e alla scioperataggine tanto che in segno di monito solevano ripetere um màsciu e un cavaddru cunzùmanu na casa, vale a dire la rovina di una famiglia è un fatto certo se di essa fa parte un artigiano, ritenuto dilapidatore, o qualcuno che per puro diletto possieda un cavallo per mantenere il quale è necessario sostenere molte spese.

U màsciu significando letteralmente ‘il maestro’, designa ciascuno degli operai più esperti di una bottega artigiana e soprattutto il capo di essi, in rapporto a picciùottu, che indica ciascun apprendista. Infatti, iri ô màsciu significa frequentare una bottega artigiana per apprendere il mestiere. Una volta non era raro che in una stessa bottega vi fossero anche decine di picciùotti che svolgevano diverse mansioni. Màsciu era anche l’appellativo con cui ci si rivolgeva al maestro artigiano e dovendolo salutare gli si diceva assabbenerica su mmàsciu.

Don Turiddru Barreca nella sua sartoria con altri masci e diversi picciùotti in una foto degli anni ’30 (gent. conc. Centropolis)

Mastro Totò Ortolano, al centro con la coppola, insieme a masci e picciùotti della sua bottega, nell’attuale via Dafni

Ora, non ci sono dubbi che a qualsiasi livello u màsciu è mmàsciu e che ogni lavoro non si può ritenere ultimato se non c’è a bbott’ô màsciu, il tocco da maestro. Ma viene da chiedersi se la vicenda relativa al nuovo municipio sia di là dal concludersi proprio perché non si è trovato ancora chi gli deve dare a bbott’ô màsciu. E date le paradossali premesse, più che il colpo da maestro si teme possa essere il colpo definitivo.

Ma, purtroppo, si sa, non tutti possono essere masci d’òpira fina. E’ un po’ come a scuola dove, secondo la filosofia del mio ex alunno Maurizio Cascio, i bravi esistono solo perché ci sono anche gli scecchi. Senza questi, infatti, i bravi non spiccherebbero e tutti sarebbero allo stesso livello. Senza dubbio una noia mortale. E allora, per sacrosanta alternanza, per ogni celebrato maestro artigiano c’è un masc’i chiummu, un artigiano di bassa lega, un màsciu conza e gguasta, cioè chi nel tentativo di riparare qualcosa finisce per rovinarla, ma anche un masc’i zzùmparu, cioè un raggiratore, un imbroglione.

U zzùmparu, una delle parole più belle e misteriose del nostro lessico la cui etimologia non è nota, è il sussi, la pietra sotto la quale o dietro la quale si metteva la posta in palio nel gioco dî chiàmpari, delle pietre piatte, con le quali si faceva questo gioco simile a quello delle bocce. Chi era masc’i zzùmparu sapeva sistemarlo in equilibrio instabile così che, tirando per primo, avrebbe avuto maggiori possibilità di allontanarlo dalla posta. Non era per niente facile. Ma è stato ancora più difficile riuscire ad allontanare, addirittura, la Posta. Ma non dallo zzùmparu, ma dal Cozzo del Rosario, i cui pressi storicamente furono consacrati al gioco dî chiàmpari. E in questo, bisogna dargliene atto, il sindaco Tumminello è stato un insuperato masc’i zzùmparu.

Pur non essendo artigiani, masci erano detti anche certi operai che lavoravano nnô trappitu nel frantoio a trazione animale, dove un equino, girando, metteva in rotazione la macina che frangeva le olive. La macina, una enorme ruota di roccia arenaria del peso di più di una tonnellata, aveva un nome suggestivo, u rrùddrulu, parola che è penetrata nel parlato comune e per indicare una persona cocciuta, ostinata gli si dice test’ê rruddrulu, o anche avi a testa cchiù ddura dû rrùddrulu.

I masci, fra gli operai del trappitu, erano u màsci’â pala e u masci’â chianca, solitamente scelti fra i più anziani. U masci’â chianca sovrintendeva alle operazioni di torchiatura e di attribuzione dell’olio perciò era il più alto in grado. In senso traslato, u masci’â chianca all’interno di un gruppo di persone sta ad indicare il perno, il fulcro. Per esemplificare, lo stesso ruolo baricentrico dell’assessore D’Ippolito nella precedente amministrazione e dell’assessore D’Anna nell’attuale.

U màsci’â pala, invece, aveva il compito di veicolare con la pala la massa di olive avvicinandole alla macina per la frangitura. Bisognava essere alquanto desti e lesti nel fare. E in effetti uno storico masc’i pala era l’uno e l’altro indubbiamente. Possedeva un magazzino adiacente al trappitu in cui lavorò per tanto tempo. Poiché gli edifici, allora, erano alquanto scalcinati, non gli fu difficile mettere in comunicazione il suo magazzino col trappitu praticando un buco nel muro in basso in corrispondenza della macina. Approfittando anche della fioca luce prodotta dalle lucerne ad olio, ogni tanto con collaudata destrezza dirigeva una palata di olive verso il buco che venivano accolte dall’altro lato del muro da una carteddra piazzata a bella posta. I suoi amici, che sapevano della sua maestria nell’operare nell’estrema penombra, quando più tardi sposò un’avvenente ragazza – un tèmpiu, come si dice – non mancarono di constatare, a proposito delle sue applicazioni coniugali: avòglia!, tu già nzirtava u purtusu ô scuru nnô trappitu…

Ma i soliti semplicioni pensano che al buio o alla luce cambi poco. Non è così. E di ciò fu pienamente consapevole un altro màsciu non di pala, ma stavolta di chianùozzu, il quale rimase letteralmente stupefatto di certe straordinarie abilità manifestate già nei primi giorni di vita dal suo primogenito. E ai suoi numerosi clienti continuava a ripetere meravigliato: Ma fijju è un picciriddru veramenti ntelligenti: ora comi po ffari, ca ê dui di notti, ccû scuru ca si feddra, iddru ccu a manuzza, pìjja e cci va nzerta a minna a sso ma’. Ou, picciriddri ntelliggenti comi a chistu unn’ani a nnàsciri cchiù.

Màsciu, proprio perché letteralmente significa maestro, sembrerebbe il titolo naturale da anteporre al nome di ogni artigiano, ma non è così. E non solo perché ci sono masci e masci, e spesso anche mascicìeddri, cioé artigiani di bassa lega. Màsciu, forse per una di quelle bizzarrie del dialetto locale, si anteponeva al nome di battesimo di un fabbro, di un muratore, di un calzolaio, di uno stagnino, di un falegname, di un bottaio, di un bastaio, di un costruttore di trottole, ma non a quello di un sarto o di un barbiere o di un fornaio ai quali, chissà perché, spettava il titolo di don. Quindi un sarto era don Pitrinu e mai màsciu Pitrinu e così un barbiere o un fornaio. Se qualcuno di voi volesse farsi acconciare dal figaro della Piazzetta Peppe Ventimiglia, gli si dovrebbe rivolgere, secondo tradizione, con la formula: “don Peppi, mâ fa a varva”? Così al panificio San Giuseppe, al cospetto di Giovanni Tumminello, sarebbe anche più riguardoso esprimersi come segue: “Don Giuvanni, m’u duna menzu chil’i pani e na nguantera i cosi chini”? Avendo cura, però, di spiegargli, non si sa mai, che il don ha radici antiche e non gli è dovuto per il fatto di essere il fratello del sindaco in carica.

Il corrispondente femminile di màsciu è a màscia e veniva riferito esclusivamente alle sarte e alle ricamatrici, le uniche a svolgere attività artigianali, alle quali però spettava il titolo di donna o di signura. Per indicare una sarta si diceva perciò donna Annetta o anche signura Annetta e mai màscia Annetta. E frequentare il laboratorio di una sarta, da parte delle ragazzine, per apprenderne il mestiere si diceva iri â màscia. Stranezza fra le stranezze, se si apprendeva il mestiere dalle Suore del Collegio di Maria si diceva iri â màscia ô cullìeggiu.

La consolidata presenza artigiana nel tessuto sociale storico si rileva facilmente sia dalla ricchezza della fraseologia della nostra parlata che ruota attorno al titolo màsciu, ma anche da diversi modi di dire che fanno esplicito riferimento a masci realmente vissuti o frutto della saggia fantasia popolare. Così fari com’a mmàsciu Ggiuvanni Tatiddru, accatta e vvinni significa essere smaniosamente indaffarato ad acquistare beni per rivenderli subito dopo, molto spesso rimettendoci. Màsciu fracchimenti è colui che è solito operare in maniera raffazzonata. Màsciu Nicola dïuna dumani si dice scherzosamente di chi è solito prendere tempo o di rimandare un impegno anche per evitare di affrontarlo. Proverbiali, poi, sono rimasti i parauna di màsciu Iachin’u Lìsciu, un fabbro passato alla storia grazie alla sua spiccata capacità di elaborare paragoni strampalati, che non avevano né capo né coda. E a proposito di code non si può tralasciare a cura di màsciu Mattìa che non deve fare pensare a cose strane. A quanto pare questo màsciu Mattìa, ovunque andasse, veniva seguito come un’ombra da un individuo che forse era il suo apprendista. E proprio per questo quando si vede un individuo seguire in maniera asfissiante un altro, gli si dice che è com’a cura di màsciu Mattìa.

Se di questi modi di dire si sono perse le identità dei soggetti e le motivazioni che li hanno determinati, per contro, molti altri aneddoti relativi ad artigiani, ci sono giunti ricchi di particolari sui fatti, sui personaggi e su loro certe stravaganze. Molte delle quali spiegano perché noi siamo così avvezzi alla smància, allo sfottò e in definitiva perché è nata e si è sviluppata questa particolare tradizione della maschera.

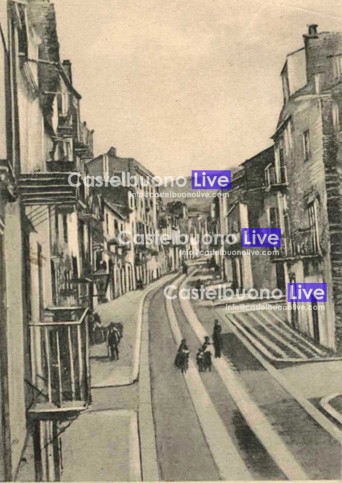

Per lungo tempo, a Strata longa con le sue adiacenze costituì la prima, e finora unica, area artigianale del paese. In una di queste botteghe la famiglia Ippolito aveva un tornio a pedale e produceva una serie di manufatti fra cui trottole, strùmmuli, la qual cosa fu bastevole perché a tutta la famiglia venisse appioppato, di diritto, il soprannome di strummulara.

A strata longa in una foto di fine Ottocento scattata all’altezza della bottega di Màsciu Ggiuvanni u strummularu

Il capostipite, Màsciu Ggiuvanni, era perfettamente in linea con la stravaganza e la bizzarria di tutti gli altri personaggi storici di questa pittoresca zona di Castelbuono. Immancabilmente ogni anno, il ventisette luglio a mezzogiorno quando nelle case era quasi pronta a pasta ncaciata e il caldo – quel caldo – u càvir’i sant’Anna, era sul punto di spaccari i mazzacani, non appena si udiva sparari a maschiata che chiude la messa solenne al Castello, Màsciu Ggiuvanni, con la stessa austerità con cui esce di casa la sposa il giorno del matrimonio, usciva da una imprecisata casa dâ Chiazzetta intabarrato nel suo cappularu e con passo cadenzato, che faceva da misurato pendant con la freddezza – si fa per dire – e un aplomb da fare invidia, attraversava il paese dalla Piazzetta fino al Castello. Provocando alla vista, più che brividi di freddo, quararati da portare il sangue all’ebollizione.

Màsciu Puppinu Mazzola era un mago del ferro, uno che – se era nel bioritmo giusto – la sua arte gli permetteva di fare cose mirabolanti, compreso ricavare da informi pezzi di ferro o addirittura dalle candele dei vecchi motori a scoppio deliziosi martelli utilizzati per lavori di precisione in ebanisteria. Ma solo se era nel bioritmo giusto perché mastro Peppino, come tanti artigiani di allora, era estremamente incazzoso e se aveva la luna di traverso si annappiava facilmente. Come accadde fatalmente quel giorno in cui, dalle lunghe aste di ferro quadro, doveva ricavare un certo numero di bacchette di un metro e dieci per costruire la ringhiera di un balcone. Ma non riusciva a trovare il metro, si disperò come un matto, mise la bottega sotto sopra e già, congruamente alterato, aveva cominciato a tessere l’apologia dei santi. Una pia donna passando di lì e udendo quelle «orribili favelle che risonavan per l’aere sanza stelle» della forgia, ebbe un moto di sgomento tanto che gli disse: E bbùonu! E mastro Peppino, di rimando: A vvossìa cchi cci veni, parenti? Ad un tratto qualche buon santo, per quanto colpito, si impietosì di tanta disperazione e lo illuminò: Non ti dannar Peppino, fattelo prestare da mastro Agostino. E così fece. Attraversò la strada raggiungendo la bottega del vicino falegname, ma non lo trovò. I cosi giusti!, disse mastro Peppino, quannu u cìercu è sempri sdatu. Ma si calmò subito allorché lo sguardo gli si posò sul banco di lavoro dove faceva bella mostra il metro di legno.

Tornò di corsa alla forgia, lo aprì freneticamente e sull’asta di ferro segnò col gesso un metro intero e mezza bacchetta. Segò il primo pezzo e usò questo come parpagnu, come campione per tagliare i rimanenti pezzi tutti della stessa lunghezza. Alla fine li raccolse soddisfatto, li dispose in verticale ma con grande sorpresa notò che gli arrivano appena sotto l’ombelico. Solo allora si accorse che il metro del falegname mancava della quinta bacchetta. Seguì un tornado di imprecazioni lanciate in cielo, in terra e contro mastro Agostino dal quale, al suo ritorno, pretendeva di essere risarcito. Ma questi candidamente lo spense: Ppi prima cosa, cu ti detti ùordini di pijjàriti u metru? E ppùa, Puppì, nnâ ma putìa, tant’anni, s’a usatu ssu metru e unn’a sbagliatu mai. Tu cchi mmàsciu si, ca mancu canusci u metru?

A strata longa in una foto degli anni ’40, esattamente com’è oggi: senza macchine e senza palma. La foto è scattata all’imbocco con la strada dî Culunneddri dove era la forgia di Màsciu Puppinu

Màsciu Seppi Nillu ebanista ottocentesco, che a detta di Nzulo Cicero ‘da solo valeva un ingegnere’ realizzò, tra le altre cose, il grande lampadario in legno (u ninfuni), il monumentale portone della Matrice nuova e, successivamente, anche lo scarno rosone del prospetto. Quando lo misero a dimora, sul piano della matrice c’era questo enorme oblò di più di due metri e mezzo di diametro e una folla di curiosi accorsa ppi fari a bbàia, per irridere mastro Giuseppe che stavolta certamente aveva sbagliato le misure. Perché, si chiedevano, come potrà mai questo oggetto mastodontico entrare in quel buco così piccolo? Màsciu Seppi, seminascosto lassù ascoltava in silenzio e tistiava. Appena l’oblò, sollevato dalla fune attraverso la cùrrula, si librò in aria che sembrava il velivolo dei fratelli Wright si diffuse un sommesso brusìo che divenne ben presto schiamazzo. L’oblò arrivò, attraccò, si allocò e solo allora mastro Giuseppe si affacciò. E a voce alta, perché tutti lo udissero, così si rivolse a uno dei suoi assistenti che era rimasto sul sagrato: dicci a ssi figl’i bbuttana ca si nni pùonu iri di dunni vìnniru, pirchì a finescia cci trasìu a mmisura, precisa.

Un titolo, oggi completamente scomparso, ma che un tempo fu assai diffuso è quello di zzon. Il titolo, derivante dalla fusione di zzu e don, veniva premesso al nome di battesimo di personaggi di un certo rilievo e, data la struttura prettamente maschilista della società di allora, non possedeva il corrispondente femminile.

Ancora più arcaico di zzon è ddò. Questo titolo, che si dava a persone appartenenti al ceto sociale più elevato, potrebbe essere la forma antiquata evolutasi poi in don. Secondo quanto riportato dai vocabolari siciliani dell’Ottocento, aviri lu ddò significa appartenere al ceto sociale più elevato, dari lu ddò significa dare il vossignoria e, in senso figurato, na cosa ccu lu ddò indica una cosa eccellente, coi fiocchi. Due usuali modi di dire attestano la presenza locale di questo titolo. Quando si tentenna in un’azione per paura di perdere qualcosa si dice scherzosamente ti scanti ca ti lèvani u ddò? E se uno, senza alcuna ragione, si mostra fortemente risentito nei confronti di un altro si suole dire pari ca cci livari u ddò.

E arriviamo all’odierno don che, fra tutti i titoli che si antepongono al nome di battesimo, è certamente il più articolato. Il don spettava, innanzitutto, ai sacerdoti, a persone di riguardo o ritenute tali, specialmente se anziane. Ma don veniva dato, in luogo di su, anche a quei componenti di famiglie di pastori o di proprietari terrieri che, si noti la sottigliezza, amministravano la propria azienda senza però prestarvi attività manuale. E’ il caso, per portare solo qualche esempio, di don Santi Cangelosi e di don Benedetto Alessandro, quest’ultimo ripetutamente consigliere comunale e assessore democristiano. Poiché don Benedetto era una persona di riconosciuta bontà d’animo, mal gli riusciva di doversi negare di fronte a una richiesta fattagli nella sua qualità di amministratore comunale. E proprio per questo, finiva col rassicurare tutti con la formula che sarebbe poi diventata canonica: Sì, sì. Al punto che don Benedetto, per tutti, divenne don Sisì.

Non è infrequente che il don venga dato anche in maniera ostentata, per pura smància nei confronti di chi lo riceve o, come nel caso di don Sisì, sia diventato il primo termine di parole coniate ad arte per schernire anche pesantemente qualcuno. Così don caca nnâ carta si dice di un tipo che si dà delle arie, don firrìcchiu o anche donzinòbbisi di chi veste in maniera ricercata e ha modi galanti e un po’ affettati, donliddruzzu di chi va in giro tutto agghindato, donnìnniru di un vagheggino, dongaspanu di uno spilungone e donparacazzu è uno avvezzo a sdottoreggiare, a fare lo smargiasso ad ostentare supponenza. Esattamente come donparacazzu u spizziali.

La bottega di ferramenta e colori (che sarebbe poi stata del poeta Giuseppe Mazzola Barreca) in Via Giordano nei primi anni ’20

Inoltre, don era il titolo che si dava anche ad artigiani come barbieri e sarti, forse perché al lavoro non avevano bisogno di indossare abiti da fatica. Durante l’occupazione alleata, un soldato americano alto almeno due metri e largo uno, si accomodò in una sala da barba alla Piazzetta e al barbiere, un tipo minuscolo e smunto, fece capire che desiderava un servizio di barba e capelli. Don Sariddru, questo era il nome, si mise subito all’opera conciliando, com’è consuetudine dei barbieri, il taglio con la parlantina. E poiché non poteva interloquire con quel colosso d’oltreoceano, supplì benissimo con gli avventori, che nei saloni non mancavano mai. Ridacchiando, sforbiciava di lingua e di forbici: “con questi fessi di soldati americani ci stiamo facendo i soldi”, “dal momento che non capiscono un bel niente”, “tirano fuori i dollari e via”. E così per tutto il tempo. Quando alla fine lo spazzolò e strofinò velocemente l’indice sul pollice per fargli capire che doveva pagare, quell’armadio lo prese tra la collottola e il camice e tenendolo a mezzo metro da terra lo condusse dalla Piazzetta fin Sopra il ponte. Per tutta la discesa della Strata longa a ogni tre passi gli sferrava un calcione nel sedere ripetendo: “Paisà, cu è fessu?, cu è fessu?”

Nessuno dei due soldati americani è il colosso che fece passare un bruttissimo quarto d’ora a Màsciu Sariddru (gent. conc. Le Madonie)

Un tratto della Strata longa affollatissima, esattamente come dovette presentarsi a al passaggio del soldato americano con il malcapitato ostaggio.

Il titolo di don si anteponeva anche al nome dei commercianti fra i quali va ricordato don Mario Fiasconaro, prozio di don Dariu Paparuni, che solitamente dormiva con una ciotola colma di ceci e fave abbrustolite ô capizzu che andava sgranocchiando di notti e nnotti, allorché si svegliava. Questo era l’ordinario, ma gli succedeva anche di alzarsi e di friggersi due triglie verso le quattro del mattino o di far fuori un intero fangùottu di testa di turcu. Per intenderci, uno ca s’avissi manciatu puri a ddon Cola ccu tutti i càvisi. Don Mario fu protagonista di diverse macchiette nei veglioni di carnevale dove, in coppia con don Mimì Morici, un altro spilungone come lui, non aveva bisogno di copioni e rime e canzoni per fare sganasciare dalle risate: bastava la presenza. Entrambi sfioravano i due metri e una sera si presentarono sul palco con in mezzo il comicissimo Vincenzino Obbole che di metri ne misurava poco più di uno. La scena era esilarante di per sé, ma rischiò di cadere il teatro quando il piccoletto disse: “Signori, scusate se mi presento fra questi due campioni; la colpa non è mia ma di mio padre che durante la mia lavorazione non ha messo il giusto capitale”.

Il don spettava, soprattutto, agli aristocratici, ai nobili, ai grossi proprietari, in quest’ultimo caso alternato a quello di cavalìeri. U cavalìeri Turrisi, per esempio, era un grosso proprietario terriero che si alzava prima dell’alba per seguire di persona i lavori nei suoi possedimenti in quanto era consapevole del fatto, e lo ripeteva di continuo, che se ti vo nzignari a mpuviriri, manna l’ùomini e un ci iri che è l’equivalente dell’italiano ‘chi ha soldi da buttar via mandi l’opre e non vi stia’.

Una moltitudine di donne e bambini a Luogo Marchese impegnatissimi a scucchiuliari i mìennuli sotto la direzione del cavaliere Turrisi.

La stessa acutezza non era riscontrabile presso i nobili, molti dei quali vivevano negli ozi. Uno di questi, un certo don Filippo, per rimarcare in maniera sprezzante la sua pretesa superiorità, trovandosi in presenza di altri, soleva accendersi il sigaro con una banconota da una lira. Fumava e giocava a carte senza sosta, finché perse tutto, compreso il palazzo in cui abitava. Non perse soltanto il vizio di fumare e il vezzo di accendersi il sigaro con la solita banconota, tanto na lira cchiù, na lira mmenu cambiava poco ormai. Ultimi fuochi e ultimi fumi di un mondo, quello feudale, che trascinatosi stancamente fino al Novecento, stava per essere inghiottito per sempre dal fiume melmoso della storia.

Ma il don più significativo è però quello che, da ora in poi, è d’obbligo anteporre al nome di colui che ha ispirato e dato il titolo a questa interminabile e, per molti versi, avvincente storia: don Dariu Paparuni il quale, fra la prima e la seconda puntata, ha messo le carte a posto perché il titolo gli spettasse di diritto. Sulla torta che gli è stata giustamente tributata, si è voluto campeggiasse il titolo da noi largamente anticipato. Grazie.

Certo, a ben pensarci, se alla non stop enogastronomica organizzata in suo onore fosse stato presente anche il suo prozio, don Mario Fiasconaro non ce ne sarebbe stata per nessuno. Ss’avissi manciatu puri a ddon Dariu Paparuni ccu ttutt’i càvisi.