Giornate castelbuonesi, sbriciolate… Usuali diete del passato [seconda parte]

Giornate castelbuonesi, sbriciolate… Usuali diete del passato

di Giuseppe De Luca

[Pubblicato su Le Madonie, 1 aprile 1990]

[Prima parte disponibile a questo link]

Altro piatto usuale di quei tempi era la verdura, che, allora, chissà perché, si chiamava minèscia (minestra). Secondo le stagioni si consumavano fagiolini, melanzane, peperoni, smuzzaturi (cavoli a broccolo – Braxica oleracea L.), cavoli e giri (bietole – Beta vulgaris L.) frammisti alle immancabili fave spicchiate (sgusciate), piatto, oggi, quasi del tutto fuori moda, ortaggi e verdure che venivano coltivati nello stabbuliddru (poderello) di famiglia. In mancanza o a supplemento si raccoglievano nei campi erbe selvatiche: qualazzi (cavolacci – Braxica campestris L.}, sinapi (senapi – Sinapis nigra L.), purrìetti (erba regia – Allium porrum triquetrum L.), purrazzi (asfodeli – Asphodelus ramosus L.), dopo leggera bollitura, soffritti in padella con le uova del pollaio casalingo, vurrànii (borraggini – Borago officinalis L.}, napruddri (onopordi – Onopordum illyricum), pizzucùorvu (polmonaria – Symptytum bulbusum Sch.}, indicata anche in alcune malattie dei polmoni, cicòria (cicorea – Cichorium intybus D.), finucchìeddri ‘i timpa (finocchi di montagna – Foeniculum dulce L.), spàraci (asparagi – Asparagus officinalis L.), lattucazzi (lattugaccia – Lactucula scariola silvestris G.}, caccialìepru (lattilebra – Chondrilla iuncea L.}, cardeddri (cicerbite – Sonchus tenerrimus L.), razzi (rape selvatica – Raphanus raphanistrum L.), ramurazzi (ramorlacci – Raphanus sativus niger L.), ugna cavaddrina (tussilagine – Tussilago farfara L.) ottima per la pertosse infantile, e tante altre erbe ancora. Queste verdure venivano consumate anche in composizioni miste, minèscia maritata, secondo le stagioni e le possibilità di raccolta; e, poiché ognuna di queste erbe possedeva anche una qualche proprietà medicinale, si mescolava, così, l’utile con il dilettevole o, per meglio dire, si univano necessità ed un certo gusto: sicuramente questi piatti offrivano odori e sapori oggi dimenticati o addirittura ignorati, poiché nessuno perde più tempo per dedicarsi ancora alla ricerca e raccolta di queste erbe genuine ed efficacemente salutari, pure se ognuno sa che sono state esaltate dalle antiche medicine ufficiali e financo dalla famosa scuola medica salernitana.

In estate venivano disidratate le zucchine, che, affettate, si essiccavano al sole; i pumadamuri (pomidoro) venivano spaccati, salati ed essiccati sul cannizzu (incannicciato), dove si stendevano anche fichi, sorbe e pere e quei profumatissimi pizzichintì (moscardini) di fichidindia o i mustazzùoli di mosto, aromatizzati con canneddra (cannella- Laurus cinnamomum L.); e si asciugavano mostarde e cotognate che, d’inverno, coprendosi spontaneamente e naturalmente di un velo sottilissimo di zucchero, rese anche esteticamente appetibili, costituivano un boccone prelibato ed invidiabile. Tutta roba che veniva preparata ed accantonata senza additivi, conservanti e coloranti.

In quanto ai prodotti animali, per le uova provvedeva la donna di casa, badando al pollaio casalingo, che, di tanto in tanto, offriva alla mensa qualche galletto, una gallina vecchia (che faceva buon brodo) oppure una pollastrella superflua (si dice «pollaio casalingo»; ma, invero, galli e galline con qualche segno di riconoscimento – la taccagghia, il nastrino ad una zampa – razzolavano liberamente sulle pubbliche vie fino agli anni ’50 di questo secolo; i pulcini stavano chiusi invece in piccole gabbie davanti alla porta di casa). Oppure l’uomo in campagna si dava da fare con i chiacchi (lacci da bracconaggio), che offrivano sporadicamente la possibilità di assaggiare la diffusa selvaggina di allora: conigli, lepri, coturnici, pernici, tuduna (colombacci torraiuoli), giai (ghiandaie), tortore, addrazzi (beccacce). Alcuni di questi chiacchi, forniti da Luigi Failla Tedaldi a Giuseppe Pitré, figurarono nella Mostra Etnografica Siciliana della Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-1892. Qualche piccola caciotta si confezionava in casa e poi si consumava il formaggio fresco e il «primosale», la ricotta salata o il pecorino duro. La carne più comune era quella di capra o quella di pecora, raramente l’agnellone o il castrato; solo qualche volta, durante l’anno, nelle grandi occasioni, si mangiava l’agnello o il capretto o a vaccina (vacca o toro ormai vecchi ed inutilizzabili per il latte o per l’aratro a chiodo).

Largo consumo, quando si poteva, si faceva d’inverno della salsiccia e della carne di maiale (i maiali, allora, specialmente la notte, circolavano liberamente per le strade del paese).

I pasti venivano consumati in un unico comune piatto di terracotta, fangùottu (rotondo) o spillùongu (ovale), posto al centro della tavuletta o bbuffetta, attingendovi, ognuno, fave, insalate, e tutto il resto… con le mani oppure con una corta canna biforcuta –bburcetta – a due rebbi ben appuntiti.

Qualche volta, quando la miseria straripava, per evitare consumi sbilanciati fra i familiari, le fave erano suddivise a cunta, cioé ogni commensale riceveva la sua razione di fave contate e… chi s’era visto … s’era visto…

E certe sere, per non stimolare e calmare invece l’appetito eccessivo, le fave venivano lessate precedentemente e così, avendo modo di indurire un poco, risultavano scarsamente invitanti e saziavano presto: insomma si faceva in modo di farle addimurare (ritardare) in bocca e nella pancia; e non si badava per niente al fatto che, appartenendo al raccolto dell’anno precedente, previdentemente conservato, le fave erano scuvati (erano diventate dominio incontrastato delle papazzani – tonchio) … si mangiavano lo stesso… tanto ogni ficatalieddru ‘i musca è sempri sustanza (ogni fegatino di mosca è sempre sostanza).

Il pane veniva confezionato in casa e doveva durare per una settimana o più, secondo la disponibilità della produzione del frumento dell’annata. Quando, specialmente d’estate, i guasteddri si ritrovavano troppo asciutte e dure si spezzettavano e si bollivano a pani cùottu (pane cotto) che si condiva con un po’ d’olio, con qualche noce di salsa d’estrattu (concentrato di pomidoro, ristretto al sole in apposito asciucaturi – asciugatoio di legno) e con una leggerissima spruzzatina di ricotta dura salata, grattugiata. In quei tempi si usava tenere in casa a criscintera (cratere di terracotta) dove si conservava il lievito naturale che, ricoperto da un velo d’olio d’oliva, doveva servire per la successiva impastata di pane. Di tanto in tanto, se la produzione di olio risultava abbondante, si confezionavano i cuddruri fritti (frittelle) che davano per quel giorno un altro tono al pasto quotidiano. Ai ragazzi, quando si impastava il pane, si confezionavano piscitìeddri (focaccine ovali), condite con olio, origano e schegge di sarda salata, oppure i vruscateddri (bruschette), pasta poco lievitata, bruciacchiata a cottura intensiva, accanto alla brace posta davanti la bocca del forno. Si usava pure u riminuni (farro), frumento molito grossolanamente con una speciale pietra di casa, bollito e condito con olio, salsa e spruzzatina di ricotta salata.

Molto uso si faceva anche di tante specie di funghi di bosco (c’era una massa popolare pratica che ne conosceva aspetto e qualità). E nel bosco si andavano a raccogliere pure òmmari (corbezzoli – Arbutus unedo L.) e azzalori (lazzeruoli – Crataegus azarolus L.) ed altri frutti spontanei quali more e castagne selvatiche. E si consumavano molte olive bianche, maturate in salamoia di salgemma ed aromatizzate con finocchio selvatico, foglie di alloro, spicchi di aglio e peperoncino. In autunno si mangiavano molte olive nere.

Qualche sorso di vino si beveva direttamente dalla cannata (fiasco con cannello infisso sotto il collo). Quanto all’acqua ognuno s’appuzzava ntô bummarìeddru (beveva dallo ziretto) senza alcuna schifiltosità e senza discutere su norme d’igiene. E i bicchieri? Sì, è vero, ne esisteva qualcuno ricavato dall’incavo di vecchie zucche dure utilizzate per la semenza, dall’incavo di tronchetti d’albero o dal corno d’animale. (Luigi Failla Tedaldi ne inviò alcuni esemplari a Giuseppe Pitré che li presentò, nel 1891-92, nella mostra Etnografica Siciliana all’Esposizione Nazionale di Palermo). Ma si era poco abituati all’uso.

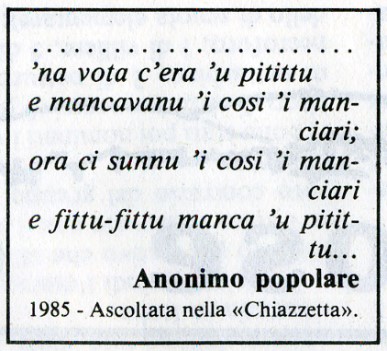

Non sempre la fame, però, veniva soddisfatta e non sempre si mangiava ad ogni pasto. Si raccontava e si racconta ancora oggi di un certo famoso ciabattino (mastricìeddru ‘i chiazza), suonatore di chitarra, («roggi, chitarri e scupetti nzignanu a fari detti» si sentenziava in quell’epoca!…). Costui aveva ben sperimentato un suo particolare sistema: la sera prometteva ai figli che avrebbero cenato sul tardi e frattanto li invitava ad ascoltarlo mentre canticchiava accompagnandosi con lo strumento: tanto faceva fino a quando quei poveri ragazzi, stremati dal digiuno e dal sonno, cadevano ad uno ad uno nel torpore, addormentandosi attorno alla cunculina (braciere): allora faceva segno alla moglie di portarli pian pianino a letto. E chi poteva suggerirgli un diverso sistema, visto che il giorno non riusciva a raggranellare abbastanza? … E si parlava anche di un certo capumastru che, prendendo i lavori a cottimo, poteva pagare la manovalanza solamente con una guasteddra a giornata e nient’altro, altrimenti né lui né i picciùotti avrebbero potuto sfamarsi.

C’erano, è vero, anche dolci bocconcini: qualche cicarunìeddru (chiccherina) di miele, fornito dalla vicina o dalla comare, le quali, per spirito d’amicizia o per spontanea coralità, ne spartivano sinceramente il prodotto, ma questo veniva spesso riservato, con parsimonioso consumo, per l’inverno, quando lo usavano bollire con carrube e fichi secchi come rimedio per la tosse; c’era qualche piatto di testa ‘i turcu (sfogliate ricoperte di crema); risu ‘n taanu (riso in tegame con formaggio fresco e zafferano) per carnevale; qualche volta in primavera, pasta cchî sardi; cosi chini per Natale; cosi ‘i Pasqua per Pasqua, susameli e turruncini (confezionati con uova e mandorle); vinu cùottu (vin cotto, di mosto fresco ridotto, per ebollizione, ad un terzo della misura originaria) che serviva d’inverno per condire il pane abbrustolito; l’estrattu di pomidoro si usava anche spalmato leggermente sul pane: vi erano ancora altri bocconcini ma… si assaggiavano assai raramente.

I trecentosessantacinque giorni risultavano monotonamente cadenzati dai prodotti di stagione, quando questi c’erano per tutti, oppure dalle previdenti riserve se l’abbondanza di certe annate agricole le permetteva.

Non esistevano frigoriferi e cucine a gas, né tostapane ed altri similari elettrodomestici; si doveva stentare anche per accendere il fuoco; si doveva sudare per salire all’ultimo piano, in cucina, il sacco di farina fino alla «tina» (si pensava però che «a farina si sparagna mentri a tina è china»); si dovevano racimolare fuscelli e legna, si doveva attingere l’acqua alla fontanella rionale, si dovevano sudare guasteddi, erbe selvatiche e legumi.

Mancavano frullatori e «rosticcere», surgelati e market, eppure…malgrado le frequenti, interminabili “orge” e “scorpacciate” di astinenza e digiuno, chissà, forse…, molti o tutti… vivevano più spensierati e meno affannati; i visi erano più distesi e meno cupi, il sorriso largheggiava su tutte le bocche, gli occhi riflettevano più serenità e meno avidità… Erano ancora molto lontani i tempi della florida opulenza… e dello spreco sfacciato. Erano ben altre epoche… sotto ogni aspetto…