I Soprannomi di Castelbuono: Pagliaru, Bbacìccia, e Livisieddru u Siddrunaru, a Scupara e… Cicirìeddru (Parte 2)

(–> format da compilare in fondo al post)

A ttutti mmitàu nnô paisi,

â Bbona, ô Bbàcchiu e ô Iraggisi

Enzo Macaluso, Sagra delle nciùrie (1967)

Il problema più grosso che pone lo studio dei soprannomi è rappresentato dalla comprensione del contesto in cui esse si originarono. Per questa ragione, oggi, i preliminari consistono nel classificare le nciùrie in base a criteri che permettono di operare distinzioni fondate sul loro movente. La prima distinzione consiste nel ripartire i soprannomi in due grandi categorie: quella in cui predomina la motivazione funzionale e quella in cui prevale la motivazione scherzosa.

Le motivazioni funzionali della nciùria, che hanno un carattere distintivo, si riferiscono al paese d’origine, al cognome o al nome di uno degli antenati, al mestiere del personaggio al quale il soprannome fu apposto. Quasi tutte le nciùrie di questa grande categoria hanno un significato chiaro e una origine certa.

Ciò non deve sorprendere, perché ci sono soprannomi come Chiacchitìeddru oppure Casaccheddra il cui significato è chiaro ma il contesto in cui si originarono no. Per altri soprannomi, come Bbaicò, Piccibbò, Picicù, Tipallù, Tracatrà, źźùrbiu non è chiaro né il significato né tantomeno la motivazione. Per i soprannomi, infine, non accade mai di conoscere la motivazione senza conoscere il significato. Cioè si verifica tutto l’opposto di quello che succede con qualche paroliere autoctono allorché mette mano al touch dello smart e parte per la tangente a vergare scritti, che poi ci vogliono occhi per leggerli.

Ma ritorniamo ô ccippu ad attendere al nostro discorso. Dicevamo dei soprannomi funzionali. Fra questi vi sono gli etnici, che connotano i soggetti a partire dai paesi, dalle città o dalle regioni d’origine. Abbiamo così u Ancitanu, l’Arminisi, u Calavrisi, u Capizzùotu (soprattutto una Capizzota, non proprio docile), u Cifalutanu (l’ultimo dei quali, Puppinu, era il maître di una celebrata mescita di vino in via Garibaldi), u Ggiuisanu, u Iraggisi (anche lui maître di una boutique de vin), u Isiniddraru, u Missinisi, u Palermitanu, u Pitralisi, u Puddrinitu, u Pulizzanu, u Rroccapalummisi, u Spillinghisi. E anche Baciccia.

Che c’entra Baciccia? C’entra, perché Baciccia è un personaggio popolare genovese oltre che il nomignolo dei genovesi stessi. Baciccia è il marinaio con la barbetta e la pipa a canna lunga che compare nella bandiera della Sampdoria. Così, a una delle diverse famiglie di maestranze liguri che, a partire dai primi dell’Ottocento si trasferì in paese, venne apposto quel soprannome. Uno degli ultimi suoi componenti assurse a grande notorietà in paese, specie negli ambienti della Piazzetta, forse per il suo aspetto e i suoi modi strampalati, o forse ancora di più per le balle che raccontava. Peccato che non sia vissuto nell’epoca corrente, perché con quelle potenzialità avrebbe sicuramente sfondato, specialmente in certi campi della vita pubblica.

Alfredo Mario La Grua nel Polittico castelbuonese scrive che Bbaciccia, con Parasaccu e Palluni, negli anni venti del Novecento faceva parte di un mirabolante trittico di cui si soleva dire: Parasaccu, Bbacìccia e Palluni si nni ìeru ô vigliuni a ttaliari u purtuni nel senso che partirono sì dalla Piazzetta per andare al veglione di carnevale ma, arrivati che furono al teatro comunale non trovarono più posti e rimasero fuori. Quindi, partirono per andare a “guardare” le maschere di carnevale ma non gli rimase che “guardare” il portone chiuso davanti a loro. Certo, se adesso fossero in vita, negli anni venti di un secolo dopo, di loro certamente si direbbe:

Parasaccu, Bbacìccia e Palluni

si nni ìeru ô cammaruni

a manciari pani cunzatu

sasizza e sfinciuni

Molti soprannomi, noti e meno noti, sono di tipo decognominale in quanto derivano da cognomi come per es.: Abbatuzzi, Cirivasi, Cicìu, Fonti, Ggianvìecchiu, Ggiurgiddri, Leta, Mazzuleddra, Mmallà, Nziriddru, Nota, Pipa, Piscitìeddru, Pitinìa, Salìernu, Vinci.

In particolare, il soprannome Pipa nacque come Pipi dal cognome Pepe che, riferito poi a un soggetto di sesso femminile, divenne a Pipa e, infine, Pipa indistintamente per femmine e maschi, compreso u maistru Pipa il quale, se veramente si dedicò al magistero didattico, non dovette proprio brillare dato che di un alunno non particolarmente destro nel leggere, scrivere e far di conto, si suole dire e chi jjisti a scola nnô maistru Pipa? A ben guardare, però, specialmente in certi ambienti, non si può non constatare: certu ca però, sa quanti alunni ebbi u maistru Pipa!!!!

Fra i decognominali, quasi certamente, potrebbe rientrare anche Cicìu dal momento che andando a ritroso nell’albero genealogico dei Di Giorgi si scopre che il primo a stanziarsi a Castelbuono, nel 1591, arrivava da Cefalù, dove il cognome Cicìo era frequente anche allora. Si tratterebbe, dunque, di controllare negli archivi di Cefalù se fra gli ascendenti di questi Di Giorgi vi è un Cicìo, in modo da chiudere definitivamente la questione: cicìu cicìu cô cuntu finìu.

Studiando certi soprannomi decognominali ci si rende conto della potenza di propagazione nel tempo della nciùria. Prendiamo per esempio, il soprannome Cicirìeddru. Ehi, calma, non sobbalzate, perché non succede niente. Anzi vi dico che genealogicamente, per parte di moglie, siamo alquanto vicini al dottore Santi Leta. Vidi chi prìeu!, direte voi. Cicirìeddru, ovviamente, è derivato dal cognome Cicero (tranquilli!, garentito, come dicono alcuni), più precisamente si tratta del primo marito di una tale Antonia Lupo, sposata nel 1651, attraverso la quale la nciùria si propagò ai discendenti della famiglia Ficarra del secondo marito e da qui fino ad alcuni Ficarra di oggi. Dinamiche identiche, che sono semplicemente pazzesche, le ritroviamo nei soprannomi Fonti e Giammìecchiu e assai simili in diversi soprannomi quali Leta, Mmallà, Piscitìeddru. Quest’ultimo soprannome non rimanda affatto a monsieur Piscitellò, président du conseil municipal de cette ville, quanto a tale Antonino Piscitello (se poi dovessero risultare parenti, sa vìdinu iddri) che nel 1623 risulta patrigno di un Giuseppe Failla che, per questa ragione, è inteso Piscitìeddru e da lui il soprannome si è trasmesso ai discendenti di quella famiglia Failla.

Fra le motivazioni funzionali, alcune mettono in relazione le nciùrie con i nomi propri degli ascendenti. Se si eccettuano i toscaneggianti Matteu, e Valintinu, che tuttavia risalgono alla fine del Settecento, i rimanenti sono stati costruiti sulle denominazioni locali di nomi propri di persona: Bbasilli, Caloira, Ggilormu, Ggiulianìeddru, Iapichìeddru, Livisìeddru, Miculuni, Nillu, Qualantùonu, Rruccuzzu e Vartiliddru.

Quest’ultimo, si badi, è la sicilianizzazione non di Walter, come si potrebbe essere facilmente indotti a credere, ma dell’austro-ungarico Bartolo. Rocambolesca è poi la formazione di Ggiulianìeddru, soprannome vivissimo ancora oggi, apposto nei primi del Novecento a un ragazzino che, a seguito della morte del padre, andò a vivere (ma si diceva allora si nn’ivi a fijju santu) con un fratello della madre, il cui soprannome era Ggiulianë, forse perché aveva sposato una polinesiana, certamente affine a questo nome tropicale. Appare di un certo interesse, poi, chiarire il significato di Miculuni, come corpulento Michele, Ggilormu che sta per Girolamo, anche se nel linguaggio comune sta a indicare una persona un po’ imbranata, Qualantùonu che, diversamente dall’apparente nesso col cognome Colantoni, è invece da collegare all’ascendente Nicolò-Antonio Mazzola, vissuto nel Settecento. Scartabellando negli archivi è stato possibile anche sfatare una secolare credenza secondo la quale il soprannome Rriccuzzu fosse, in qualche modo, da mettere in relazione con la lusinghiera situazione patrimoniale del titolare, ma la congettura non ha resistito alla prova dei fatti dal momento che un antenato degli attuali Rriccuzzi risulta essere inteso Rruccuzzu cosa questa che potrebbe fare deviare il significato della nciùria verso il nome Rocco o Enrico di un antenato.

Di grande interesse è la formazione Secentesca di Livisìeddru, soprannome alquanto vivo ancora oggi, e derivato dal diminutivo dell’ascendente Luigi Cascio secondo i seguenti passaggi: Aloysius → Aloisìeddrë → Luisìeddrë → Livisìeddru. Infine, il mio soprannome paterno, Nillo, anche se è di “nullo” rilievo. Lo riporto solo per precisare che, diversamente da quanto scrissi, sbagliando, anni fa sullo stesso argomento, il soprannome – nella seconda metà del Settecento – fu apposto ai figli del capomastro falegname Petronillo Genchi, polinesiano anch’egli e imparentato col varvasàpiu di Pùoddrina, la cui saviezza si è ben guardata dal propagarsi fino a me, e bbùonu fici. Soprattutto alla luce del fatto che certi pretesi savi, equilibrati, non fraudolenti, buoni e giusti di oggi si sono fregiati di questi titoli in maniera ancora più sfrontata e penosa di quei bovari della fine del Settecento che divennero baroni dall’oggi al domani.

La valenza specificativa della nciùria diventa palese allorché si finisce col venire identificati con il toponimo della contrada nella quale si possiede un fondo o un poderello, come nel caso dei soprannomi Chianu ranni, Frassalernu, Chianu mònaci, Ggiammineddra, Pitirrau, Pontisiccu.

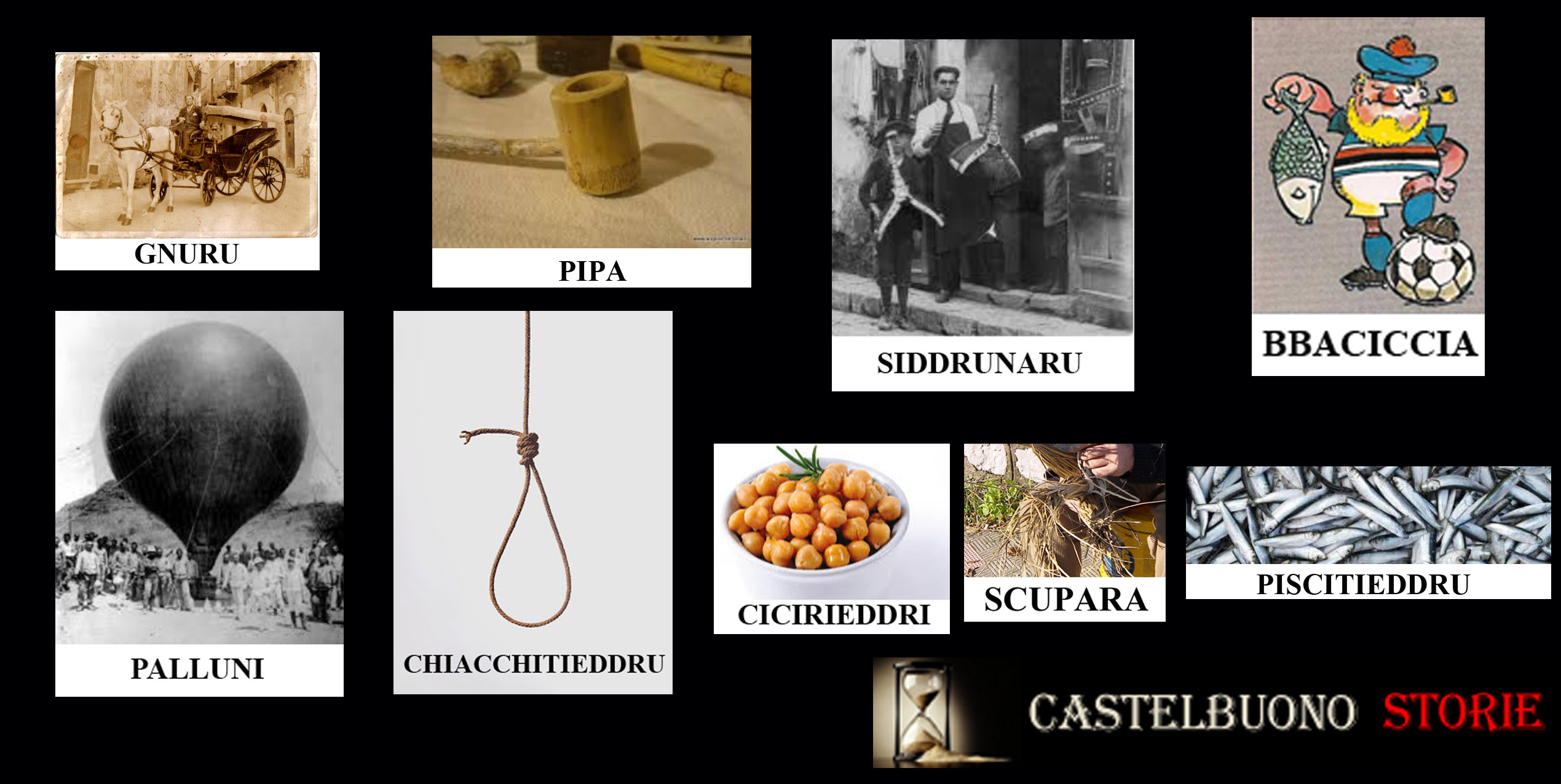

In tempi relativamente recenti, invece, è invalso l’uso di identificare una persona con l’attività svolta o con il locale gestito d’onde le denominazioni: Filippu dî bbigliardina, Totò dî polli, Vicìenzu dâ lanterna, don Pitrinu dâ lana, Pinu u tabbacchinu, Michilinu u furnaru, Faninu dû trappitu, Mariu dû municìpiu no, pardon, Mariu dû nangalarruni, Totò dâ lavanderia, Ninì dâ bbiglietteria, Stèfanu dû petit, Ancilinu dâ tipografia, Mariu u parrucchieri. Pur non essendo vere e proprie nciùrie ma semplici denominazioni distintive, questi esempi rendono bene l’idea dell’origine dei numerosissimi soprannomi di mestiere che consentivano di individuare il portatore grazie al fatto che gli individui dediti a una data attività lavorativa, generalmente, appartenevano, a un’unica famiglia, come ci si convince dagli esempi seguenti: Bbàttaru, Carcararu, Crivaru, Cuffaru, Cunzuriùotu, Fasciddraru, Funnacaru, Ggialataru, Gnuru, Nivalùoru, Pajjaru, Paraturaru, Pastaru, Piddraru, Pilaru, Pircialaru, Puddrasciaru, Quarararu, Sbarracaruttu, Scupara, Siddrunaru, Spitalìeru, Strummularu, Tacciaru, Tammurinaru, Uardafili, Uccera, Vardiddraru.

Si tratta di soprannomi riferiti a mestieri scomparsi, almeno nelle forme tradizionali. Qualcuno, come Bbàttaru, risulta anche poco evidente dal momento che è il movente e non il mestiere in sé. Il mestiere è quello di bottaio e Bbàttari erano i componenti di una famiglia Barreca con bottega nello slargo di sant’Agostino. Il loro battere ritmato e incessante col martello sullo scalpello per l’assestamento dei cerchi, sfruttando la cavità della botte come cassa armonica, si diffondeva nel quartiere e da quel battito continuo di mane a sera si originò quel soprannome. Per ogni soprannome ci sarebbe più di qualcosa da dire ma per farla breve, analizzerò solamente un soprannome attribuito a un maschio e uno attribuito a una femmina.

Siddrunaru, come mestiere, è affine a vardiddraru. Ora, tutti ricordiamo màsciu Cicciu u Vardiddraru con bottega quasi esattamente dove la strada longa si immette nella Piazzetta, all’opera nella produzione di cuderi e suttapanza, di cui oggi ci sarebbe gran bisogno, ma soprattutto nella costruzione di selle di cavalli e barde di muli e asini. Siddrunaru è, invece, colui che costruisce i sellini da apporre sul collo degli animali da tiro. U Siddrunaru padre aveva il suo atélier nei cinque metri quadrati di bottega attigua alla privativa di Paparuni. Il figlio, che da un certo momento in poi, cambiò mestiere anche se ormai per tutti in paese era u Siddrunaru, almeno in un determinato periodo, fu per la chitarra ciò che Nuto de “La luna e i falò” fu per il clarinetto: uno che aveva suonato in tutte le feste e le serenate del paese. Ma u Siddrunaru era anche un tipo fatto a suo modo e, non di rado, tornava a casa per il pranzo con qualche leccornia che fingeva – ma forse mica tanto – di volerla tenere per sè. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei congiunti rispondeva: – Eh, signori miei, chi lavora magna, chi non lavora non magna!, che costituì per moli versi un’anticipazione di un’analoga scenetta, immortalata tempo dopo, da Camilleri nel bozzetto “A bbadduzza ô papà”. Ogni pomeriggio, il figlio lo raggiungeva nella bottega dove lui era addetto alla verniciatura e, dopo qualche preambolo, attaccava: – dammi deci liri vasinnò ti dicu siddrunaru. Lui continuava a verniciare col suo tampone, alternando fischiettii ad ampi tiri dalla sigaretta, insomma simulando di trovarsi nel pieno esercizio delle sue funzioni. Il figlio, futti-stòmacu almeno quanto il padre, capito che non aveva niente da sperare, guadagnato l’angolo per la fuga, da lì cominciava a fare affacciareddra, canticchiandogli: si-ddru-na-ru!

Nel tempo in cui anche per scopare si era molto meno esigenti di oggi, nel senso che non si andava tanto per il sottile: due colpi e via, le scope si confezionavano artigianalmente in loco. Quelle per le stalle, i selciati e i suoli in terra battuta erano di alastru, la ginestra spinosa secca, riunita in fasci e legata strettamente. Quella per i pavimenti di casa, non ancora di Cotto d’Este, anzi chi aveva i parmarischi di terracotta prodotti nnô stazzuni dû Stizzusu (per esercizio, provate a tradurre Stizzusu) se ne vantava come se avesse i marmi del Cremlino. Per i pavimenti di casa – dicevo – c’era la scopa ottenuta avvolgendo ad arte le foglie secche di scupazzu, la palma nana. Una delle ultime a lavorare la palma nana per ottenere le scope fu Cuncetta, che tutti, naturalmente, chiamavano Cuncetta a scupara. Ho voluto analizzare due soprannomi attribuiti a persone di sesso diverso, giusto perché oggi si fa un gran parlare quella cosa ridicola che sono le quote rosa delle quali Cuncetta, penso se ne sarebbe strafregata dal momento che, nel suo ambiente, visse in un rapporto di prima inter pares. Cuncetta, infatti, frequentava le taverne al pari degli altri avvinazzati con i quali aveva un rapporto schietto e soprattutto divino. Sedeva con loro allo stesso scranno a mangiare fave bollite o patate a stricasali e a bere quel vino che solo all’idea avrebbe lacerato non solo le budella ma anche la cartapecora. Non disdegnava di partecipare al tocco del vino, di sproloquiare o filosofare, a seconda dei punti di vista e, si capisce, di giocare a carte con le quali si destreggiava anche bene, infatti all’occorrenza, aiutata anche dalla doppiezza ottica dei suoi colleghi maschi, sapeva come tirare fuori qualche carta dalla tasca di quella sorta di vestaglia che indossava perennemente – stati e mmìernu – senza farsi scorgere. Insomma, la parità raggiunta quando altri non sapevano neanche cosa fosse.

Chiudiamo questa puntata con un soprannome di dubbia interpretazione, quello di Domenico Cascio che, detto così, porterebbe anche u mìegliu ca si senti a equivocare sulla persona mentre se diciamo Micu u Pagliaru – potere univocizzante della nciùria – sappiamo tutti di chi si parla. E’ appena trascorso il trentanovesimo anniversario della morte di Micu e uno come lui ha forse più senso ricordarlo in occasione del trentanovesimo che del quarantesimo, ammesso che ce ne siamo mai dimenticati. A tutta prima, si potrebbe essere portati a credere che pagliaru abbia a che fare con la rustica capanna a cono o a “nave”, che in italiano però non si chiama pagliaio, mentre il soprannome è da mettere in relazione col il fatto che Micu, fra le altre cose e, fra queste, vendere casi-casi l’origano che aveva raccolto in montagna, faceva il pagliaiolo, vale a dire andava a raccogliere la paglia, pìeri-pìeri, per rivenderla o barattarla. Quindi Micu u Pagliaru. Ricordo una volta, a metà degli anni Settanta che Micu al cospetto di alcuni stranieri si spacciò per guida turistica della matrice vecchia e alla fine del giro riuscì, non sappiamo se a farsi comprendere, ma sicuramente a farsi retribuire per la visita. In quel mentre arrivò padre Paolo Raimondi che, capita l’antifona, sutta a pinnata, ingaggiò una colluttazione non solo verbale con Micu: – Micu, dammi i sordi! – Ou, chi vua!, ia nenti ai! – Micu, ti stai dicienni dammi i sordi! e così via altercando, con il prete che tenacemente lo ghermiva finché Micu non riuscì a sfilarsi. Se fosse passato il celebre fotoreporter di Magnum, Leonard Freed, che nel 1974, separatamente, immortalò Micu e padre Paolo mentre scherzosamente redarguisce Emilio Minutella, ci avrebbe regalato anche questo indimenticabile scatto fotografico. Micu, un tipo sempre molto gettonato, durante il viaggio nel Sud Italia di Alan Lomax, forse il più grande etnomusicologo di tutti i tempi, era stato fotografato – agghindato come nessuno mai lo aveva visto – mentre suona lo zufolo alla Piazzetta, registrato nel corso di questa sua esibizione, era poi finito stampato sulle pagine del libro L’anno più felice della mia vita, rendiconto di quell’entusiasmante viaggio, prefatto da Martin Scorsese. Era il 3 luglio 1954, Lomax non era neanche il primo personaggio di levatura internazionale che venisse dalle nostre parti e il mondo non aveva ancora preso l’insana abitudine di guardarci….

Continua…

Errore: Modulo di contatto non trovato.

Caricamento articoli correlati...