La villa Belvedere, il giardino Cerasi, la Nebrodese e u pappaaddr’i Culotta

Se c’è un capitolo di storia urbanistica di Castelbuono che mi fa andare in visibilio è certamente quello relativo alla edificazione e alla nascita del quartiere dei Cerasi e non certamente perché in esso sorge la casa che abito, proprio nella via che un tempo si chiamava del Ciliegio.

Ciò che mi prende particolarmente di questa parte di paese è l’immagine cinquecentesca dell’aperta campagna, aprica e umbratile nello stesso tempo, attraversata da un fiume che scende da Pontesecco e del vuoto urbanistico che la pervadeva. Solo un ponte che, scavalcando la piazzetta e il torrente che scendeva dalla Punta della corsa, connetteva il quartiere Sant’Antonino con San Francesco attraverso un largo viale, sommaria bozza della futura strata dei Purpuri, che correva lungo un immenso viridario, il giardino dei Cerasi. Di esso non sono chiari i confini di sud-ovest perché potrebbero estendersi all’attuale via Maurolico fino a lambire il giardino dei Cappuccini.

Sappiamo però che il giardino dei Cerasi era abbondantissimo di acque e gebbie, completamente coltivato e ricco di essenze, soprattutto agrumi di ogni genere e gelsi, oltre che ciliegi. Lungo il viale, a fine Cinquecento, cominciarono a sorgere qua e là le prime case a peri chianu, che poi erano cùorp’i casa, vale a dire abitazioni di un solo vano, insomma monolocali, per usare un lessico posteriore di mezzo millennio. Caratteristica comune a queste casette era il pergolato sull’uscio, dove si arrampicavano viti di varietà ormai quasi certamente estinte, che rese quella strada nota come la via delle pergole oltre che la strata nova, per via del fatto che si stava edificando e popolando.

Mi piace immaginare come dovette essere questo giardino completamente coltivato “con i suoi alberi domestici e silvestri”, che digradava verso il fiume, il cui corso era l’attuale Strada longa, con i suoi grandi terrazzamenti a zzarfinu, vale a dire sostenuti da muri a secco, uno certamente alla quota di via Cavour e un altro alla quota di via Belvedere che, essendo in asse con l’apertura del baglio della villa, si può ritenere che allora fosse un terrazzo con vista sul fiume, una passeggiata in quota lungo il suo corso.

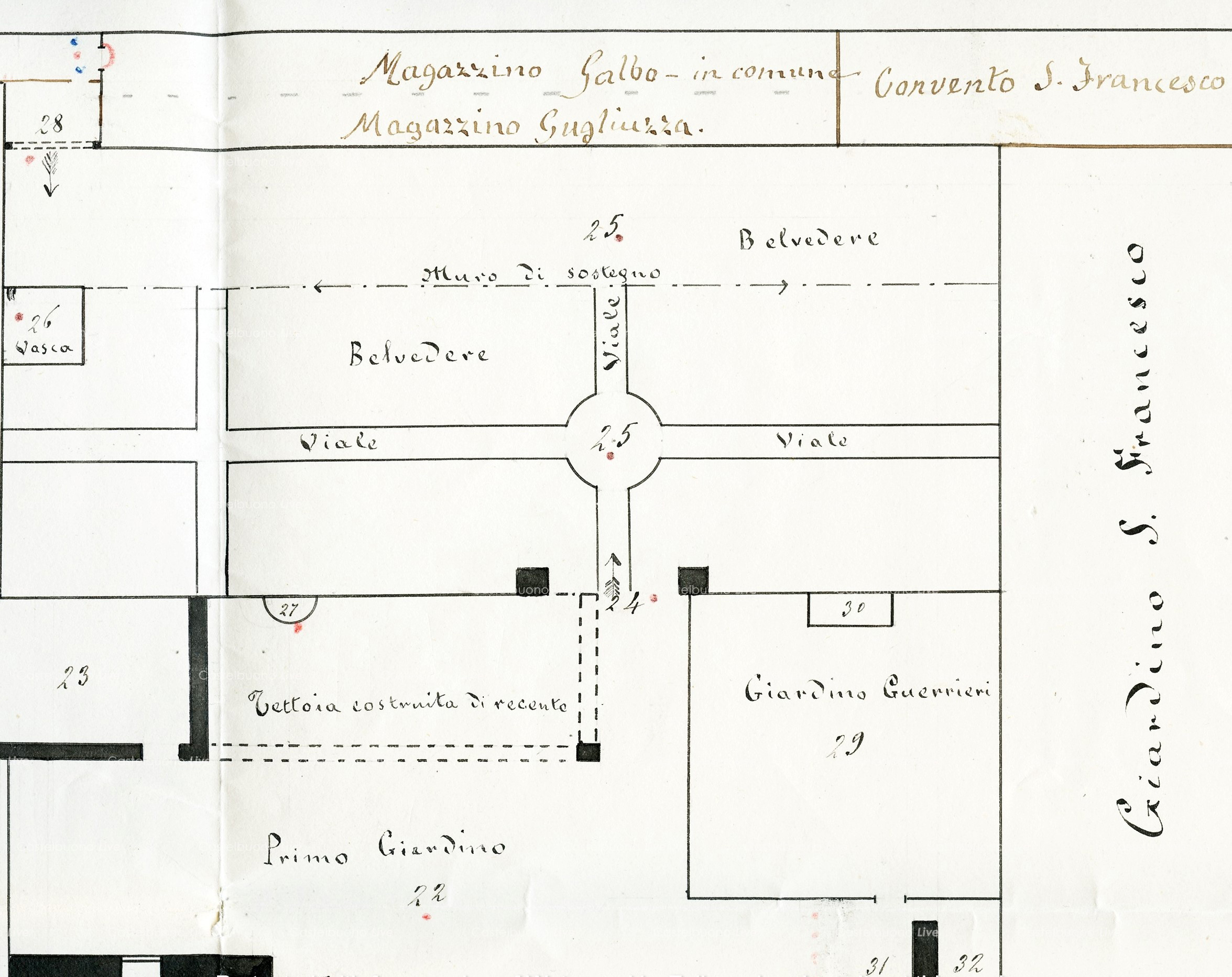

La villa Belvedere, adiacente al convento di san Francesco, fino ai primi decenni del Cinquecento, fu la residenza dei Ventimiglia. Attiguo a quello del convento era l’antico giardino della villa, che anticipando i fasti del Giardino Grande a Piano Marchese, oltre che un paradiso di delizie, dovette essere un mirabile esempio di ispirazione francese per le statue, le aiuole, i grastoni di terracotta, l’orologio ad acqua, le voliere, i viali ornati di pergolati e le fontane ottagonali con vasche e zampilli, due delle quali, a partire dagli anni trenta del Seicento, ornano le due piazze più importanti del nostro paese.

Una mappa ottocentesca del giardino del Belvedere

Quando, più tardi, il giardino dei Cerasi venne lottizzato, il fiume coperto e portato a sboccare Ncapû ponti, la scarpata compresa fra esso e il Belvedere edificata con la caratteristica struttura “a pettine”, le otto traverse sorte, presero una denominazione popolare e molto tempo dopo quella ufficiale che, in qualche modo, riconduceva alle specificità botaniche dell’antico giardino: via Viola, via Esperidi, via Camelie, via Cedro, via Ulivo, via Ciliegio. Fecero eccezione le due più lunghe: via Collotti e via Garibaldi.

La più corta di esse, la via Viola, circa cinquant’anni fa venne intitolata a Gioacchino Pupillo, per ricordare il sacerdote che formò varie generazioni di giovani studenti castelbuonesi avviandoli agli studi medi e superiori. Per approfondire, consiglio il bel profilo di Don Iachinu, tracciato da Giuseppe De Luca, che potete leggere nella sezione Foglietti al chiodo di CastelbuonoLive.

Parallela a via Viola è la via Esperidi, l’unica ad avere mantenuto la sua originaria e suggestiva denominazione che, però, ha dato luogo a un secolare equivoco. Si crede, infatti, che tale nome sia da ricondurre al giardino mitologico delle Espèridi dove cresceva l’albero dei pomi d’oro. La denominazione è certamente connessa a un giardino che però è quello dei Cerasi e non quello mitologico anche perché la denominazione esatta non è via delle Espèridi ma degli Esperìdi. L’esperidio è, infatti, un frutto, simile alla bacca, tipico degli agrumi che crescevano copiosi nel viridario dei Cerasi.

La terza traversa a scìnniri fu via Camelie, altro riferimento all’antico giardino, successivamente intitolata al sergente Mariano Carollo, caduto in guerra. Da metà Ottocento in poi, in quella strada, nella casa a cantunera che ha tuttora l’angolo spezzato e che la posterità potrebbe fissare come la casa natale di Gigi Verochina, era ubicata una piccola fabbrica di fiammiferi di legno, marcatravi, che allora, però, non si confezionavano singolarmente ma a conocchia, intingendo le estremità nello zolfo fuso.

Mezzo secolo dopo, un locale di questa via, fu sede della vendita di carne di basso macello che uno spazzino comunale, spesso Vrùolu o Ciccu, sbatacchiando una campana andava bandendo (ittava u bbannu) per le vie del paese: cu a ppigliari carni a bassi macelli in via sergenti Marianu Carolli. In tempi più recenti, l’annuncio fu dapprima ingentilito dalla voce speakerante di Momò e poi da quella di Emilio Minutella che fra tra il faceto e il semiserio avvertiva: “si vende carne di basso macello in via sergente Mariano Carollo, in via sergente Mariano Carollo si vende carne di basso macello”.

L’attuale via Gugliuzza, fra tutte, è quella che presenta maggiori stratificazioni onomastiche, avendo conosciuto anche il nome di via Cedro e via Mercanti. Il primo, se vogliamo, è una ripetizione di via degli Esperidi, essendo il cedro, u purrittuni, un esperidio, come l’arancia, il limone e il bergamotto. Il secondo è da riferirsi ai fratelli Giuseppe e Paolo Mercanti, antenati dei Gugliuzza, che abitarono il palazzotto che sorge in questa via.

I fratelli Mercanti, nati alla fine del ‘700, furono due appassionati naturalisti, membri della prestigiosa Accademia Gioenia di Catania. Riferisce Francesco Minà Palumbo che, soprattutto Giuseppe, “raccolse molte piante delle Madonie, mandò una collezione delle querce e sue varietà che vegetano nei boschi nebrodensi, al botanico barone Antonino Bivona-Bernardi, raccolse anche lepidotteri e coleotteri ma nulla portò a compimento per l’immatura morte”. C’è da dire che Giuseppe Mercanti non morì in età così tenera come sostiene Minà Palumbo.

In più, contrariamente a quanto affermato dal nostro uomo di scienza, Antonio Mogavero Fina sostiene che i Mercanti lasciarono delle pubblicazioni andate, però, perdute. E’ noto che Paolo Mercanti, legò il proprio nome alla scoperta in Sicilia dell’anfibio Proteus anguinis, ma la questione, già allora, lasciò perplessi molti naturalisti. Infatti, nella monografia “Rettili ed anfibi nebrodensi”, Minà Palumbo scrive: “il mio concittadino Paolo Mercanti disse di aver trovato questa specie interessante nelle Nebrodi, ed ebbe una onorificenza dall’Accademia di Mosca; io gli chiesi schiarimenti sulla forma dell’animale e non restai soddisfatto, visitai quel luogo [dove lo aveva trovato] ed è impossibile potervi vivere il proteo”. Noi oggi non abbiamo elementi che permettano di affermare se i Mercanti lasciarono dei manoscritti oppure no. Personalmente ho sempre ritenuto difficile immaginare che i reperti raccolti dai fratelli Mercanti – che Minà dimostra di avere preso in visione – possano essere andati perduti, se non altro perché il patrimonio Mercanti fu ereditato dai Gugliuzza che hanno custodito con molta attenzione ogni documento in loro possesso. Più verosimilmente, quei materiali potrebbero essere confluiti nelle collezioni di Minà Palumbo, ma è solo una mia illazione.

Più tardi, avendo l’unica erede Mercanti sposato un Gugliuzza, quella via, ben presto, divenne per tutti a stratê Ugliuzza. Giuseppe Gugliuzza (1847-1925) fu notaio, sindaco e consigliere provinciale, il figlio Antonio fu sindaco e podestà di Castelbuono e il di lui figlio, Peppino, un facoltoso proprietario terriero e imprenditore agricolo noto, oltre che per le arance dell’agrumeto di Dula, per l’insuperato cacio pecorino prodotto in pricintini da venti chili che tanti hanno avuto il privilegio di gustare allorché si vendeva da masci Caliddru, che era un po’ l’equivalente di Censuales alla Vucciria.

Il cavaliere Peppino Gugliuzza, non era il tipo che andava tanto per il sottile. Transitando con la sua Lancia per la strada in cui abitava, arrotò un numero incalcolabile di galline e tante volte mandò in pezzi i manufatti in legno che mastro Ciccio Sottile, tessera n. 1 del partito socialista in paese, aveva appena incollato e steso ad asciugare in mezzo alla strada. Mastro Ciccio si pilava per quelle soverchierie perpetrate dal cavaliere ma era buono come il pane e pertanto non proferiva verbo. Il cavaliere Gugliuzza fedele al motto mussoliniano “noi andremo sempre avanti” non scansava niente e nessuno, perché lui era lui e gli altri non erano un cazzo, trent’anni prima del Marchese del Grillo.

In quella strada, la mite figura di mastro Ciccio è rimasta legata in maniera indissolubile a un fatto accaduto durante l’invasione americana allorché nella sua bottega irruppero alcuni soldati a stelle e strisce. Mastro Ciccio in un anfratto della sua mastrodasceria teneva due botti e gli americani, a quella vista, ne indicarono subito una, la più grande, facendogli intendere che volevano bere. Mastro Ciccio strattonò lo zipolo della botte, lo estrasse, riempì una cannata che passò a uno di quelli. Bevvero a volontà, la riempirono un’altra volta e poi ancora e mastro Ciccio pensava tra sé e sé: macari cci piacìu, va’, meni mali! Siccome la sete vien bevendo, i soldiers indicarono l’altra botte. Il mastro d’ascia, fortemente preoccupato, con ampie volute delle braccia e chiari segni di diniego cercava di spiegare che in quella botticella non c’era vino ma aceto e concluse, sperando nella potenza dell’esperanto: carù un cugliuniati! Naturalmente quelli non capirono una mazza o meglio – avvinazzati com’erano – capirono che il vegliardo volesse eludere la loro richiesta e lo obbligarono, non proprio con le buone, a prelevarne un boccale. Nell’atto di bere, investiti che furono dall’afrore dell’aceto, gli americani – che sono sempre miricani – pensarono che mastro Ciccio avesse voluto beffarli per cui lo immobilizzarono e lo costrinsero con la forza a trangugiare quella cannata piena di aceto che era, come si dice qui da noi, comi u fìerru filatu. Al povero mastro Ciccio non gli si spezzarono le budella solamente per intervento dell’autorità divina.

In corrispondenza della fontanella liberty dâ Strata longa impiantata nel 1908 si inerpica la via dell’Ulivo, la popolare stratô per’âlivi, poi intitolata al capitano Pietro Di Garbo, caduto eroicamente durante la battaglia di Udine dell’ottobre 1917. La via del Ciliegio, che ricorda il vecchio giardino, fu intitolata al sindaco Antonio Spallino ucciso nel 1921 da uno dei diversi caprai che mal gradivano le rigide restrizioni imposte dal sindaco per far fronte al dilagante problema del pascolo abusivo (che qualche fervente figura filogovernativa, ma rigorosamente apolitica si capisce, vedrà come riferimento ai parcheggi attorno al castello). In realtà, dietro quell’omicidio non è stato mai chiarito il ruolo avuto da gruppi o famiglie o fazioni politiche avverse al sindaco Spallino.

A differenza delle precedenti, la via Collotti prese il nome dalla famiglia dei baroni proprietari del bel palazzo dotato d’ampia facciata con balconi su mensole e inferriate panciute, che prospetta in questa strada, a stratê Culotta, appunto.

Uno di questi Collotti, che verso la fine dell’Ottocento avrebbe perso al gioco il settecentesco palazzo, è ricordato per alcune smargiassate, tese ad ostentare le sue pretese e di fatto trapassate possibilità economiche, come quella di accendere il sigaro con una banconota o farsi avvoltolare la carne o il pesce in una cartamoneta da mille lire. Ma anche per il suo pappagallo che veniva accudito dal cuoco Mimì, forse anche un logopedista visto che il pennuto aveva imparato a proferir parola grazie alle lezioni di Mimì. Poiché il barone non cessava di rompere i cabbasisi al cuoco, quest’ultimo, mentre preparava da mangiare, in presenza del pappagallo continuava a ripetere a voce alta: – bbaruni, oi chistu si mància si nni vua. O chistu o cazzu! Un bel giorno, arrivata che fu l’ora del pranzo, il barone si affacciò in cucina e chiese: – Mimì, oi cchi si mància? E il pappagallo, come se non stesse aspettando altro: O chistu o cazzu! Tuttora, quando si vuol dire che non ci sono alternative si esclama scherzosamente: o chistu o cazzu, dici u pappaddr’i Culotta.

Prima ancora del favoloso museo di cianfrusaglie allocato nell’ex carcere di Piazza Margherita dove a troneggiare è la barba non bianca e arruffata di Giuseppe ma quella nera e pettinata di Ciccio, all’eroe dei due mondi venne intitolata la via Garibaldi dove all’angolo con la Strata longa è l’ex palazzo Pirajno. Alla fine degli anni ‘20 divenne, sia pure per poco tempo, sede della Banca Agricola “La Nebrodese” dato che la crisi degli anni trenta la spazzò via assieme alla cattolica Cassa Rurale con sede nel palazzo d’angolo tra via Garibaldi e via Giovanni Cucco e alla “Società cooperativa degli agricoltori” di chiara ispirazione socialista.

A seguito della chiusura della banca, i locali della Nebrodese, con l’ampia sala e il delizioso terrazzino sulla Strata longa, vennero ben presto investiti da un innovativo progetto di riconversione e recupero, si capisce soprattutto green, come ama ripetere chi non ha nient’altro da dire. In un niente, le vetuste sale di palazzo Pirajno divennero una magnifica sala polifunzionale, appunto un cammaruni, che mantenne la vecchia denominazione di Nebrodese e dove si tennero una infinità di banchetti nuziali, battesimi, feste, serate danzanti e chiassose gozzoviglie. Minchia! Quelli sì che avevano capito tutto. Altro che Comitato! U Comitatu!

In via Garibaldi era in funzione il mulino Sparacino a lavorazione industriale e gli stessi proprietari quasi contemporaneamente gli affiancarono anche un forno, il primo a cottura non tradizionale, chiamato pertanto furnu elettricu e la via Garibaldi divenne per tutti, fino a oggi, a stratô furn’elèttricu. In quel tempo la panificazione avveniva in casa e nei forni pubblici si rifornivano quasi esclusivamente gli artigiani e i commercianti i quali perciò vennero chiamati in segno di scherno, specialmente dai pastori e dai contadini, sciddri arsi vale a dire ascelle bruciate. Ciò perché la forma di pane appena sfornata, si portava a casa tenendola sottobraccio. D’altra parte è noto che i parsimoniosi pastori considerassero gli artigiani degli scialacquatori tanto che avevano coniato l’incisivo modo di dire: abbasta u mmàsciu e un cavaddru ppi cunzumari na casa. Del forno di Sparacino rimasero celebri il filoncino che i più ghiotti, quelli cchiù licchi dâ attô su Paulu, prediligevano appena sfornato, riempito con la granita del vicino bar Tre Stelle di Micale. Ma ancora di più rimase celebre la produzione dei tradizionali, lunghi e croccanti biscotti ad esse. Infatti per lungo tempo, volendo minacciare uno, si soleva dirgli: vidi-ca ti stùoccu com’i viscottê Sparacinu, cioè ti spezzo di netto, senza neppure lasciare briciole. Ora, se i biscotti non tardarono ad abbandonare la via domestica per quella del forno, i dolci di Natale, i cosi chini, resistettero ancora a lungo nella produzione home-made. E si capisce che nelle case, appena si finiva di decorarli, di passare ârgintatu, senza avere avuto neanche il tempo di toglierli di nnâ lanna, partiva l’assalto alla diligenza da parte dei più piccoli, ma i grandi non erano da meno. E siccome le donne non riuscivano a dari mmesta alla furiosa ingordigia di entrambi cercavano di tenere i cosi chini fuori dalla vista e dalla loro portata nascondendoli in uno dei numerosi ambienti reconditi delle case di allora, sistemati nei cannisci di fibre vegetali. Arrivando parenti e amici per gli auguri, in giorni come questi, si esordiva dicendo:

bbon capu d’annu e bbon capu di misi

i cosi chini nnacchi su mmisi?

A questa domanda fu data anche una simpatica risposta da parte di Rosario Cusimano, al quale sono legato da sincero vincolo che rinnova quello ben più antico che accomunò le nostre mamme e i nostri nonni nnâ Stratê Ugliuzza. Dice Rosario, intervenendo in un post pubblicato ott’anni comi oi, che alla domanda i cosi chini nnacchi su mmisi? si soleva rispondere in maniera vaga e fuorviante: intra a fàuda dâ cammisa! Un po’ come quando alla domanda: cu fu? si risponde l’uossû bbraccocu!, cioè vattelappesca!

Certo, in una puntata come quella odierna, sarebbe stato doveroso parlare anche dei cosi chini ma non essendo l’argomento liquidabile in poche righe, e poiché già scorrono i titoli di coda, prometto di dedicare ai nostri dolci del periodo più incantato dell’anno una puntata monografica, un po’ come quella tributata alla testa di turco. Sarò anche agevolato dal fatto che facendo intervenire qualche ospite, come spesso capita, possa esprimermi liberamente visto che da noi, diversamente da Isnello, i dolci di Natale non si chiamano corna. Ma qui, ora, c’è tempo solo per gli auguri sinceri di un felice anno nuovo a tutti voi.

Caricamento articoli correlati...