Storie vere del passato castelbuonese | U zzu Jachinu Rucciuliddru e gli ultimi lupi delle Madonie

Storie vere del passato castelbuonese

U ZZU JACHINU RUCCIULIDDRU E GLI ULTIMI LUPI DELLE MADONIE

(parte 1)

Di Giuseppe De Luca

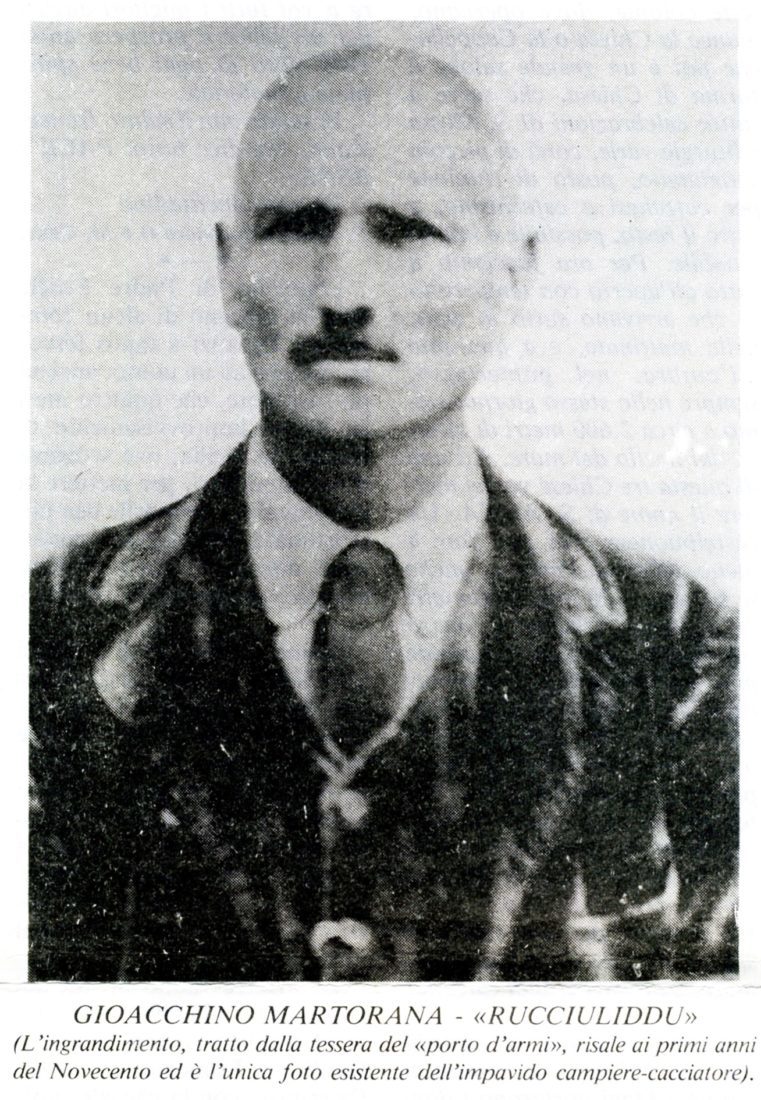

Quasi un secolo addietro: ultimi anni dell’Ottocento. U zzu Jachinu Rucciuliddru (soprannome derivato dal lacciuolo di cuoio che stringeva a scarpa i pilu – ciocia, calzare di quei tempi), Gioacchino Martorana (1867-1933), campiere dei baroni Minà nelle terre Bergi, sentendo il rumore della maiddra, dove si affaccendava la moglie – a zza Dominica Meli – per impastare il pane, aveva aperto gli occhi che ancora era buio fondo. Quella nottata d’inverno l’aveva trascorsa quasi tutta in dormiveglia, perché punteggiata dal continuo rumoreggiare dei tuoni (trona ‘i nivi, diceva lui); la stagione si era presentata particolarmente pesante: la neve, che copriva quotidianamente i monti delle Madonie, era scesa spesso anche in paese e si era affacciata fin quasi a mare più di una volta. Dopo tanto voltarsi e rivoltarsi, si era appisolato un pochino solamente verso l’alba, quando i tuoni si erano affievoliti: ora dalla cucina soprastante l’aveva svegliato il familiare tramestio della moglie che di soppiatto si era alzata nella notte, preoccupata della circostanza che il pane, con quel gelo, potesse ritardare troppo a lievitare. Balzò giù anche lui dagli alti e ferrosi trispi (cavalletti) del letto, si vestì in fretta e salì velocemente i gradini della scala di legno che portava nell’affumicata cucina.

La moglie stava versando un po’ d’olio nella lumera di terracotta che, con la fioca luce tremolante, rompeva un po’ le tenebre del nero ambiente; si era rimessa subito dopo a frasculiari (granulare) la farina. U zzu Jachinu si lavò in fretta nella bianca bacinella di ferro smaltato e, poiché sapeva di avere a manu cauda chi sprisciava (la mano calda che affrettava) la lievitazione, si mise ad aiutare la moglie che stava iniziando a pugniari energicamente la pasta.

Quando ebbero finito, mentre a zza Dominica si attardava a confezionare i guasteddri (larghe pagnotte), per riporle sotto coperta sul piano dû catarrattu, (soppalco ripostiglio che copriva la rampa della scala), u zzu Jachinu sbocconcellò un pezzo di pane ed alcune saporite olive bianche tratte dal tinìeddru di legno. Dalla finestra della cucina che dava sul tetto della casa cominciava a filtrare un po’ la luce grigiastra del giorno: quello che il campiere aveva immaginato era realtà: le case erano sotto un leggero manto bianco di neve: c’era da aspettarsela!… Bevve un sorso di vino, mise in tasca un pugno di castagne infornate e disse: Vàiu ô vùoscu, ô Chianu û Marcatu, nfinaita â Madunia! A quantu pari, u sabatu un lupu scannau tri crapetti du zzu Tufàniu... (Vado al bosco, al Piano dû Marcatu, al limite delle Madonie! A quanto sembra, sabato un lupo scannò tre capretti dello zio Epifanio). La moglie, che, conoscendolo, aveva intuito il movente dei preparativi, azzardò solamente: Mah! ccu stu tìempu tu sulu po’ caminari! (Mah!, con questo tempo tu solo puoi andare in giro!).

Il marito, calcandosi la scazzetta sulla testa concluse: Quannu vìegnu sugnu ccà! (Quando arriverò sarò qui!). La zza Dominica ritenne cosa saggia non replicare e u zzu Jachinu staccò dal chiodo il suo inseparabile e fedele schioppo. Quindi, in un angolo, armeggiò in un grande paniere che penzolava dall’alto di una trave ed intascò nella bunaca (casacca) parecchie cartucce, di quelle preparate personalmente con le sue mani, a base di una miscela segreta di polveri, cui aggiungeva, a quanto sembra, anche un pizzico di cenere di sarmenta (tralci secchi di viti) ed un pizzico di salgemma. Il piombo della lupara era sperimentato da tempo, perché fuso da un fabbro locale, del quale, purtroppo, non si è tramandato il nome. La moglie sentì il mulo che si allontanava affondando e rimestando gli zoccoli nella neve e venne stretta dalle solite incertezze e preoccupazioni: ma nutriva cieca ed assoluta fiducia nelle qualità del giovane marito.

U zzu Jachinu, a cavalcioni del robusto quadrupede, cautelato da indumenti di lana grezza, lo schioppo sulle ginocchia, coperto dalla larga tela cerata, ripassata di fresco dall’usuale nerofumo (fuliggine) con olio di lino, non stentò molto a raggiungere la trazzera di San Guglielmo (abitava, egli, nella stradalonga, â punta â cursa). Uscito in aperta campagna si mise ad osservare il cielo: era nero: era veramente tempo da lupi! Aveva ben carpito la giornata! Sebbene avesse smesso di nevicare, man mano che si saliva, la neve si mostrava più alta. La bestia era abituata a questo ed altro e sveltamente guadagnava la via.

Frattanto Rucciuliddru riandava mentalmente alle circostanze del passato e ricordava i lupi ammazzati: ne aveva stesi ventisette! Alcuni casualmente, altri fortunosamente, altri, ancora, fra tanti pericoli: di parecchi aveva riscosso anche la taglia: cinquanta lire! per ogni animale! una cifra enorme! (per quell’epoca in cui un bracciante agricolo guadagnava circa tre lire al giorno!).

La somma la pagava il Comune di Petralia, pressato ed asfissiato dalle lamentele dei cittadini e, specialmente, dei pastori della zona. E u zzu Jachinu si compiaceva con se stesso, ridacchiando fra sé e sé, e tastando di tanto in tanto anche la laparda alla cintola, (veniva chiamato così – da alabarda – oppure liccasapuni il lungo ed affilato coltellaccio a serramanico dalla lama a scatto). Non che disdegnasse altra selvaggina: tutt’altro!… I lupi erano, però, la sua passione…

Giunto ô Chianu û Màrcatu, il campiere smontò e si avvicinò ai pastori che, oltre la staccionata, si riparavano dal freddo dentro un ampio pagliaio. Costoro, che ne conoscevano le gesta, e ne carpirono subito le intenzioni, lo accolsero con un festoso rituale, mettendo a tacere i due grossi cani, mentre le pecore e le capre, a quel tramestio, belavano più forte. Gli offrirono del buon latte caldo, appena munto, e gli confermarono d’aver trovato, scannati e dilaniati, tre capretti che si erano allontanati dalla mànnira (mandria).

U zzu Jachinu, che non cercava altro, ringraziò e non volle perdere tempo. E, lasciato il mulo in custodia ai pastori, fattosi consegnare un tenero agnellino, se lo appese alle spalle e si avviò senza indugio verso i luoghi che conosceva perfettamente come casa sua e le sue tasche. Con qualche saltuario raggio di sole, ora, la neve cominciava a sciogliersi un poco e il furbo cacciatore, inoltrandosi nella boscaglia, di tanto in tanto pizzicava l’agnellino: doveva servire da richiamo! Ad un tratto udì un fruscio inconfondibile: dopo aver legato l’agnellino ad un albero, si accovacciò e cominciò a pestargli le zampette sotto i suoi piedi: il belato si faceva più prolungato: il dito sul grilletto dello schioppo era pronto. Non tardò molto che un’ombra passò veloce a tiro regolare, si udì il rombo della lupara e l’ombra si piegò fra le siepi.

Ricaricata subito l’arma, mentre un’altra ombra fuggiva allontanandosi fra gli alberi, l’uomo si avvicinò: a terra, in una larga chiazza di sangue, giaceva un bellissimo esemplare di lupo maschio: forse il migliore fra quelli che aveva visto. Lo alzò, lo soppesò e l’attaccò ad un ramo. Aveva però ancora davanti agli occhi la visione di quell’altra ombra che scappava. Frattanto uno dei pastori, sentito lo sparo, cominciava a chiamarlo da lontano, da molto lontano. Non rispose e, abbandonato l’agnellino che continuava a belare, volle seguire le quattro orme che spiccavano nella neve: sapeva che nelle vicinanze, a qualche miglio, doveva esserci un antro e, conoscendone le abitudini, voleva sorprendere l’altro lupo. Ma quale fu la sua sorpresa! È tutta da immaginarsela!… Nell’anfratto di quell’antro, fra le rocce, guaivano quattro lupacchiotti di qualche giorno di età.

Ne prese in mano un paio e li vezzeggiò un pochino; poi se li sistemò dentro la bunaca, indi con lo schioppo si arrampicò in un albero: quivi, con l’arma sempre pronta, cominciò ad allungare gli orecchi un po’ all’uno, un po’ all’altro dei cucciolotti della lupa, i quali lamentandosi reclamavano l’aiuto materno.

CONTINUA

Caricamento articoli correlati...