U mànganu, a Calateddra e i mulini: Le vie dell’acqua e le vie dell’aceto

U mànganu, a Calateddra e i mulini:

Le vie dell’acqua e le vie dell’aceto

A metà del Cinquecento l’urbanizzazione dell’attuale via Cavour aveva raggiunto il piano di san Francesco, che allora era chiamato anche piano della bbiviratura per la presenza della grande vasca d’acqua alla quale si abbeveravano gli equini e le mandrie in transito per le varie contrade extraurbane.

Se il tragitto di monte è facilmente intuibile, quello di valle può essere ricostruito grazie a due desueti toponimi che ci permettono di dedurre che le greggi, dopo essersi saziate d’acqua – non sappiamo se già allora si dicesse abbiturati –, imboccavano la discesa della chiesa di San Vito e, subito dopo, curvavano per quella viuzza che, giustamente, quando fu dato un nome a tutte le vie urbane si sarebbe chiamata vicolo Capre. Anche se poi venne cancellata per il solito eccesso di vergogna che assale noi castelbuonesi allorché ci si imbatte in frangenti della nostra storia ritenuti poco nobili, disconoscendo, parafrasando Claudio Lolli, che in molti si viene dalle capre.

Usciti dal vicolo, ci si immetteva nello scosceso tracciato a valle della rrua Fera e, giunti in corrispondenza delle concerie, si scendeva quasi a costeggiare il fiume, per poi risalire e imboccare l’ultimo tratto della bocceria che, non per niente, venne chiamata via Mandrie e poi sostituita con uno scialbo via dei Normanni, che però fa più sangue blu. Infine, sboccati a porta Cefalù, nei pressi della chiesa della Madonna della Catena, ci si poteva diffondere per le destinazioni più disparate.

L’abbeveratoio di san Francesco, nella sua foggia primigenia, occupava tutto lo slargo retrostante, fin quasi a lambire le case ad angolo. Alla fine degli anni Quaranta, un lungimirante sindaco – voi non ci crederete, ma non era quello in carica – coadiuvato da valenti assessori, forse in possesso della sfera di cristallo, previdero che mandrie, greggi ed equini con esclusione degli scecchi, erano destinati a scomparire, ragione per la quale quello specchio d’acqua poteva essere drasticamente ridimensionato.

Qui mi concedo una divagazione onomastica, dopo quelle di tipo toponomastico. Il movente dei soprannomi Ggìebbia, Ggibbiuni e Spicchiali è legato al grande abbeveratoio del piano di san Francesco, essendo stati apposti a famiglie residenti in quell’angolo di case. E’ una vera disdetta che l’abbeveratoio, più volte fotografato anche da occhi tecnicamente felici, non sia stato immortalato in tutta la sua estensione. La foto in basso, mentre ci restituisce una parte minima del grande abbeveratoio mostra come la fonte per l’approvvigionamento idrico, fosse alquanto simile, se non uguale, alla fonte san Vito.

Il vecchio fonte di San Francesco e l’umbratile leccio che rendevano non poco suggestivo quell’angolo di paese

Al di là del piano della bbiviratura erano solo case sparse e giardini a perdita d’occhio dove la coltura dominante era quella del gelso, indotta dalla fiorente industria della seta. Ciò aveva determinato il sorgere di opifici e la formazione di manodopera specializzata per l’estrazione della fibra dai bozzoli. Lo strumento utilizzato era una sorta di grande arcolaio del raggio di circa due metri, detto mànganu, attorno al quale venivano avvolti i fili che si dipanavano dalla rosa dei bozzoli galleggianti nell’acqua calda.

L’operazione doveva essere non semplice e delicata, dato che in questi laboratori era sempre presente un sovrintendente, detto u màsciu di nnèsciri a sita, e richiedeva certamente parecchia attenzione, così come le fasi successive, se poi, nel linguaggio comune, è penetrato il noto modo di dire fari filar’a sita a unu per indicare che si sta facendo rigare dritto qualcuno, senza tergiversazioni di sorta.

Gli opifici, chiamati anch’essi màngani, sorgevano nella parte di territorio compresa fra il giardino dei Cappuccini, il fiume e il piano dell’abbeveratoio, nel rione che ancora oggi tutti chiamano ô mànganu. Che non è neanche l’unico toponimo attestante l’antica e nobile industria della seta, dato che un riferimento alla cinquecentesca vastità dei gelseti ci viene fornito da un altro toponimo, cortile del Celso, incastonato fra un’altra vaniddruzza rrutta, la via Maurolico e la via Cavour. In altre parole, all’interno del grande giardino – ancora leggibile, pur fra l’immane saccheggio di corpi aggiunti, a partire dal Cine Astra – delimitato dai fabbricati di queste due strade, dalla Piazzetta fino ô canal’i pigna, che nella sua vastità era una porziuncola dello sterminato giardino delli Cerasi.

Al pari delle concerie, anche il mànganu per il suo ciclo di lavorazione necessitava di grandi quantitativi di acqua e ciò spiega la costruzione degli opifici nei pressi del fiume san Calogero, in quel tratto che oggi si chiama Calateddra ma che negli atti del Cinquecento è talvolta registrato come Sciddricalora, per via del terreno accidentato e in fortissimo pendio che dalle parti del piano di san Francesco conduce al fiume.

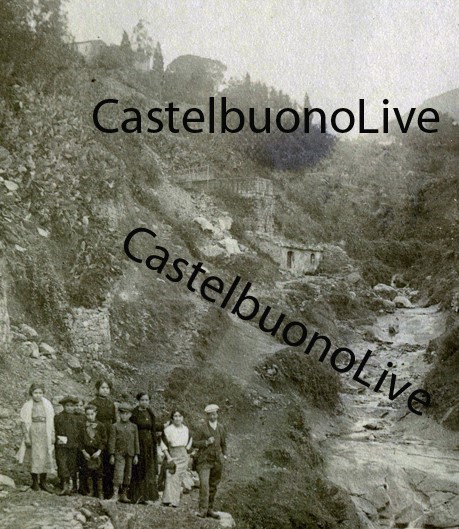

Quel fiume, in particolare, era meta non solo delle lavandaie che, stracariche di trusci, andavano a lavarvi i panni che poi mettevano ad asciugare sui lastroni di pietra, ma anche dei tanti ragazzi che, già nelle prime giornate di caldo sole, quando ancora non era trendy effettuare la massiccia discesa a mare, andavano a fare il bagno, nei nacuna dâ Calateddra. Per schernirli gli si diceva che si iavan’a llavari u culu ô çiumi. Da questo scherzoso modo di dire è stata mutuata la maniera di mandare al diavolo qualcuno dicendogli: talè, va làvati u culô çiumi.

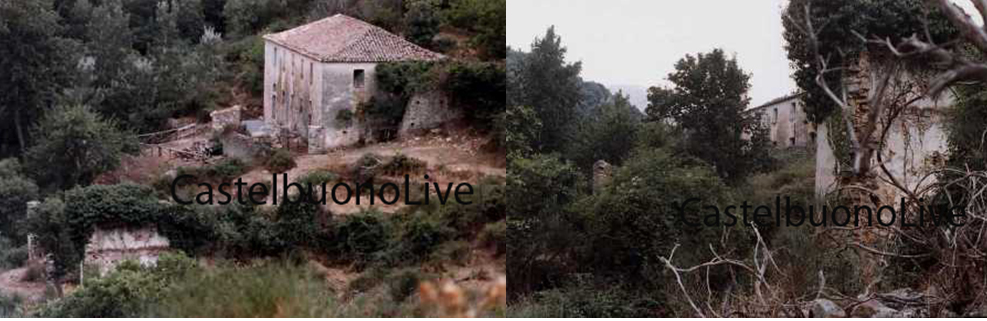

In quel posto fu attivo, fino ai primi del Novecento, un mulino ad acqua detto appunto u mulinu dâ Calateddra, la cui esistenza si è voluta tramandare chiamando Via del Mulino la strada che dalla bbiviratura di san Francesco porta a Pontesecco. Adiacente al ponte della Madonna del Palmento si apriva una via di accesso al mulino, allora non ancora privatizzata, ma i più spericolati vi giungevano anche dalla Calateddra o addirittura da Pontesecco, attraverso un impervio sentiero che si snodava lungo la sponda di levante del fiume.

La gora del mulino, realizzata in pietra arenaria perfettamente squadrata, è ancora visibile nella mezzacosta dell’impervia discesa, benché semisommersa da rovi. In anni relativamente recenti, i ragazzi, non sapendo più cosa fosse quella costruzione, la chiamavano a chiavi perché la sua imboccatura, vista dall’alto della Calateddra, ha una forma che ricorda il buco della serratura.

E’ certamente assai strano che le bellissime e volumiche pietre squadrate della gora non abbiano mai fatto gola a nessun

…. Scusate l’interludio. Ora io so a quali celebri pietre squadrate state pensando voi ma anche se vi deluderò non parlerò di quelle. Mi dispiace vedere già all’opera qualche maestro pronto a dettare allo scriba il commentino su di me, sulla mia indole, su quanto sia capace di vomitare tanta rabbia, sulla mia permalosità che non è seconda a nessuno. E vabbè, si sa, i buoni sono loro… Sono come gli americani: hanno sempre ragione. Motivo per cui non mi resta, come disse Brecht, che sedermi dalla parte del torto, visto che gli altri posti sono tutti occupati. Quindi, compassati signori, continuate pure a latrare.

E’ alquanto strano, dicevo, che le bellissime pietre squadrate della gora del mulino non abbiano mai fatto gola a nessun trafficante, com’è avvenuto, per es., per i lastroni finemente bocciardati del ponte della Madonna del Palmento i quali, negli anni del boom economico, vennero prelevati come pillole, una ogni mattina, e trasferiti in qualche villa del litorale che si andava costruendo. Sorte migliore toccò forse al fiume stesso che, vent’anni dopo, scampò a uno sciagurato tentativo di copertura ma non alla terrificante e inutile opera di cementificazione mediante briglie e muraglioni che lo hanno ridotto a qualcosa di inanimato. Io trovo disarmante che ancora oggi, alla luce dello sfacelo delle opere pubbliche in Italia, alla luce dei nefasti esiti della cementificazione selvaggia, ci possano essere soggetti che rimpiangano la mancata copertura del san Calogero.

Uno dei miei più preziosi informatori in fatto di cultura materiale e dialettale una volta mi trasmise una vera perla di saggezza popolare: ogni cent’anni e vintinovi misi ogni sciumi si tira tutti li cumprisi che tradotto neppure tanto alla larga significa: ‘è questione di tempo, ma prima o poi la natura si riprende tutto ciò che le è stato tolto’. Noi non ci saremo, e speriamo neanche i nostri figli, ma a qualcuno toccherà pur vedere ciò che accadrà un giorno nei pressi della foce del torrente, all’imbocco con la statale 113.

In via del Mulino, attorno alla fine degli anni Venti del Novecento, su iniziativa del farmacista Pietro Lombardo e di altre autorevoli personalità, sorse anche la prima industria per la trasformazione della manna in mannite che, negli anni Cinquanta, con nuovi animatori, si sarebbe trasferita dai vecchi locali nello stabilimento appositamente costruito in via Geraci, assumendo la denominazione di Mannite Conoscenti.

Il farmacista Pietro Lombardo merita un ricordo particolare per la sua statura di uomo di cultura e di scienza, per il suo piglio austero di igienista tout court, per la sua incrollabile fede di socialista e di antifascista. Dove antifascista significa sia contrario al fascismo ma, soprattutto, che aborre qualsiasi comportamento da fascista. La sua farmacia alla strada longa, angolo via degli Esperìdi (e non degli Espèridi) era il ritrovo dei non numerosi ma convinti, e disposti a tutto, oppositori del regime. Anche qui, come in ogni cosa, non sono i numeri o i rapporti di forza che stabiliscono dove stia la ragione.

Il farmacista Lombardo, incuteva timore per la sua inflessibilità, meticolosità e per essere assai esigente. Dal momento che non aveva in grandissima considerazione il concetto di igiene in adozione presso la stragrande maggioranza dei suoi clienti, allorché costoro allungavano la moneta per pagare, lui con l’indice puntato e senza profferire parola, indicava loro un’ampolla di vetro piena di disinfettante liquido dove li invitava a versare i soldi. Per quanto ci si possa sforzare, non è possibile immaginare quali misure profilattiche potrebbe mettere in atto oggi il farmacista Lombardo nella fase parossistica di una pandemia. Sarebbe stato certo interessante chiedere alla figlia Maria, anch’ella farmacista, notizie su come si comportò il padre durante l’epidemia di spagnola, ma lo sciagurato che qui scrive ha indugiato troppo e ora, ahimè, è troppo tardi.

Quello dâ Calateddra non era l’unico mulino ad acqua della zona. Ce n’era almeno un altro a valle, oltre le concerie e il quartiere del Salvatore, prima del ponte di Panarello, nella contrada che già nel Cinquecento era detta Mulinello. Il nucleo più consistente di mulini sorse però a notevole distanza dal centro abitato. Il fiume che scende da Vicaretto e passa per la Cava, intercettando appena a valle dû pontâ nuciddra quell’altro che scende da Geraci, alimentava i mulini San Tumasu, Mulinazzu, Sant’Anna, Carrubba, Ddula, Rroccia. In quest’ultimo, per la particolare morfologia del suolo, l’acqua doveva arrivare con pressione notevole, producendo fragorosi gorgogli, se ancora oggi, di un tizio che suole parlare senza sosta e con un timbro di voce marcato si dice che parra quant’un mulin’i rròccia.

A monte, nei pressi del ponte della Cava, i marchesi di Geraci avevano impiantato due opifici, i paratura, che rimasero attivi fino al secondo dopoguerra. Una famiglia di Castelbuono che vi lavorò per diverse generazioni acquisì il soprannome di paraturara e anche la contrada in cui sorsero ben presto si chiamò Paratura. In questi opifici i tessuti, specialmente l’orbace per confezionare gli scapolari, venivano parati cioè sottoposti a bagno di soda o di cenere, quindi battuti e pressati per renderli più soffici, compatti e quasi impermeabili per mezzo di robusti magli, detti mazze. E’ certamente per ricordare la rudezza di questi marchingegni che a Castelbuono, per sottolineare la sfrontatezza di un individuo, si suole dire che avi a facci comi na mazza di paraturi.

Ancora lungo il fiume dei mulini, ma più a valle, in località Tornesìa (Turniçìa), il barone Michelangelo Collotti alla fine degli anni Venti dell’Ottocento impiantò una ferriera utilizzando manodopera genovese. L’opificio, che fin da subito si affermò sui mercati dell’epoca per la qualità dei suoi prodotti, ebbe tuttavia vita breve e nel 1834, una serie sfavorevole di congiunture sia fiscali che di mercato ne determinarono la chiusura anche perché, nel frattempo, una piena del fiume l’aveva venne in parte distrutta da una inondazione del fiume, come dire: supra pasta finucchieddri. Peccato.

Quella del ferro per noi deve essere una storia antica. Minà Palumbo nel 1844 scrisse che nell’ex feudo Ferro si trova una gran quantità di scorie ferrose (altra cosa rispetto ai ‘pezzi di ferro’ che si possono trovare in giro) da far pensare che lì, un tempo, dovette esistere una fucina di ferro. Inoltre, nel luogo in cui successivamente furono impiantate le cartiere, nei pressi dell’ex monastero basiliano di Gonato, sorgeva un antico fabbricato, chiamato il Martinetto, in funzione tra la fine del 1300 e il 1600, in cui si fondeva rame e ferro o forse si raffinava quello ottenuto nella fucina dell’ex feudo Ferro. Ciò è rafforzato dal fatto che, durante gli scavi per realizzare le fondazioni degli edifici della Cartiera, si trovarono ferro e soprattutto rame che, assicura Minà Palumbo, fuso era di ottima qualità. La presenza del rame e del ferro alle pendici di piano Ferro e di Cupranìa non deve sorprendere affatto anche perché quest’ultimo toponimo, come ha fatto notare Gioacchino Cannizzaro, deriva da cuprum ‘rame’. Quindi Cupranìa va inteso quasi come un giacimento di rame.

L’antica industria del ferro è stata tramandata attraverso il toponimo vicolo Ferro, il raccordo fra la via Benedettini e la via Collegio Maria attraverso due schiere di gradoni, successivamente corretto in vicolo delle Ferriere, per ricordare anche il Martinetto e l’opificio di Tornesìa.

Nel 1823 il barone Turrisi impiantò tre cartiere lungo il fiume di Gonato , delle quali è ancora visibile qualche relitto. La cartiera Turrisi, che si avvaleva di manodopera specializzata genovese, per un ventennio fu la più importante della Sicilia assieme alla cartiera Naselli di Comiso e l’unica della provincia a produrre carta da scrivere di pregiata qualità. Quando entrarono in produzione le moderne cartiere napoletane, che riuscivano a produrre enormi quantitativi di carta a basso prezzo, le cartiere di Castelbuono, che si avvalevano ancora di vecchi mezzi di produzione, anche a causa dell’insostenibilità dei dazi, non riuscirono a far fronte alla concorrenza e nei primi anni ’40 dell’Ottocento furono costrette a sospendere l’attività. Con la chiusura della cartiera Turrisi, che seguiva quella dell’industria del ferro e del vetro, calava il sipario sulla piccola industria a Castelbuono.