Una fiaba madonita nella tradizione castelbuonese: a ccu sputa ncielu nfacci cci torna

Una fiaba madonita nella tradizione castelbuonese: a ccu sputa ncielu nfacci cci torna

di Giuseppe De Luca

[Pubblicato su Le Madonie, 1 aprile 1989]

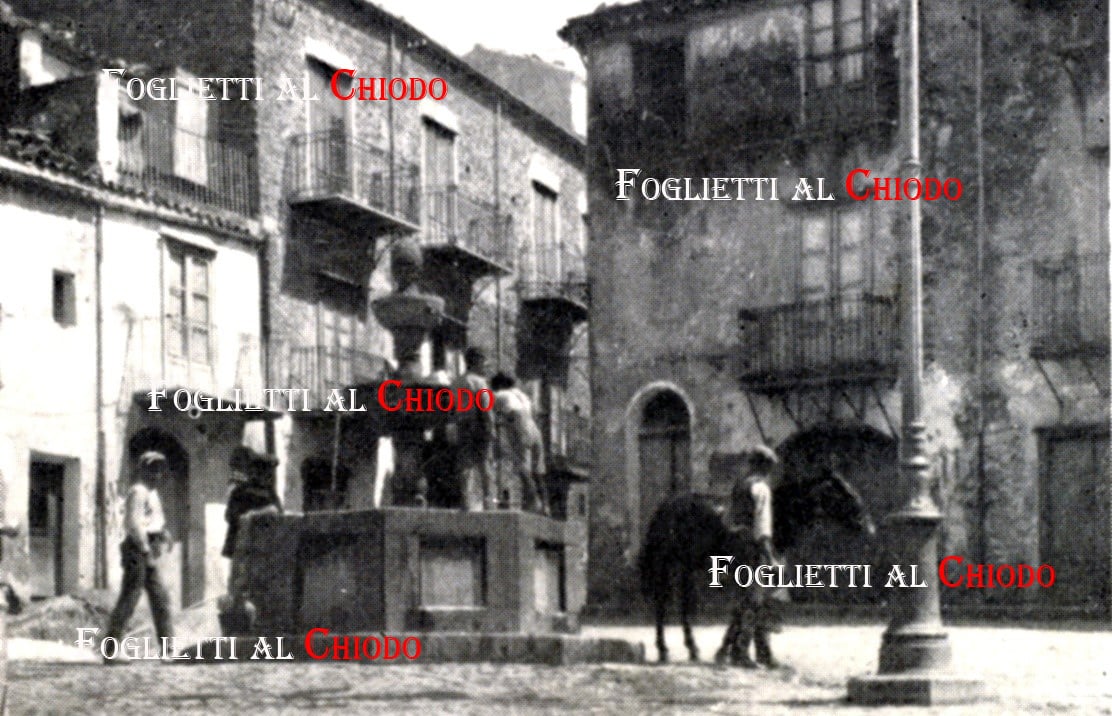

Chiazzetta di Castelbuono: toponomasticamente Piazza Francesco Minà Palumbo, a questo illustre concittadino (1814-1899) dedicata, sul finire dello scorso secolo, mentre egli ancora vivo vi abitava ad una decina di metri, sulla «Strata longa». Ad ascoltare la tradizione, a chiazzetta dovette costituire per lo scienziato una inesauribile miniera: si dice, infatti, che quando era libero corresse nei pressi a passare i suoi rari momenti di svago e che si soffermasse specialmente nel locale del cognato Nunzio Morici, che vi esercitava la professione di speziale-farmacista, droghiere-erborista (il vano terraneo venne poi rilevato dal farmacista Salvatore Guzzio e successivamente dal Dr. Guido Mitra, che lo tenne fino a quando si trasferì nella casa della moglie Mariannina Ventimiglia).

Nel pianterreno del cognato (marito della sorella Giovannina) Francesco Minà Palumbo aveva occasione di incontrare pastori, contadini e gente del popolo e, dedicandosi egli a tante, innumerevoli, branche della scienza, sembra che ve ne ricavasse gustosi spunti e curiosi incentivi per i suoi studi.

Ricordo di aver letto, anni addietro, ne «La favilla» – «Giornale di scienze, lettere, arti e pedagogia» – dell’ anno 1863 un saggio filologico, a forma di dialogo, intitolato «Sopra i proverbi»: autore un giovane, medico, sconosciuto, Giuseppe Pitrè, il quale in seguito doveva tramandarne in quattro volumi circa quindicimila espressioni dialettali siciliane, le quali, entrando a far parte della Biblioteca di Tradizioni Popolari, divulgata in una cinquantina di tomi, costituiscono oggi quel glorioso monumento di cultura folkloristica siciliana che conosciamo. In una nota il grande demopsicologo palermitano (era nato nel 1841 – aveva perciò, in quel momento, ventidue anni) così scriveva: «E perché non paia ad alcuno ch’io voglia farmi bello delle vesti altrui, porto qui sotto i titoli delle opere delle quali mi son giovato e che gentilmente mi favorirono il mio caro amico Nicolò Patricolo e il sig. Pietro Caggegi, giovine raro per virtù d’ affetto e per dirittura di mente: Scarcella – Adagi e Motti – Messina – 1846; Minà Palumbo – Proverbi agrari – Palermo – 1854; Fanfani – Diporti filologici – Napoli – 1858».

Ogni e qualsiasi commento guasterebbe tutto!… Il Pitrè (che poi con il castelbuonese doveva stringere più intensi rapporti) riconosceva che si era «giovato» di Francesco Minà Palumbo: ne aveva ricevuto, quindi, sicuramente, notevoli spinte e particolari ispirazioni… E il Minà Palumbo quanto si era «giovato» dei popolani castelbuonesi, dei suoi concittadini della chiazzetta?

Questa piazzetta, stranamente, ha ammaliato un po’ tutti i paesani, in forma suggestiva, in maniera soggettiva, secondo le inclinazioni personali, individuali.

Quivi, alcuni decenni fa, nella bottega artigiana del calzolaio Mastru Pietru (Mazzola), mentre aspettavo il completamento di una rrattella ad una scarpa, chiacchierando del più e del meno, ma raccogliendo spesso, forse fin troppo spesso, granelli di saggezza, memorie di vita familiare e sociale, esperienze di mestieri, mirabile patrimonio condensato di vivaci intuizioni ed efficaci riflessioni, entrò u su’ Vicienzu, un anziano e simpatico pastore, il quale si accomodò attorno al «bancarello».

Parlando, parlando venne fuori con una frase: «A ccu sputa n cielu n facci cci torna» e, continuando, saltò su a dire che conosceva anche il perché del «detto»: vi era ncucciatu un cuntu, un racconto.

C’è da precisare che qualcosa di molto simile, in forma più ridotta, con parecchie varianti, con altra chiusura, ebbi modo di leggerla successivamente in un numero del «Corriere delle Madonie» del 1981 a firma di Giuseppe Virga. Recava un titolo diverso: «Cu fa, fa pr’iddu» – Saggezza popolare isnellese – Tra fantasia e realtà» e l’autore ne pubblicava la trama avendola trovata diffusa nel territorio di Isnello. La storia era ambientata agli albori del 1600: protagonisti ne erano una signora della famiglia Santacolomba, domina e padrona dello Stato d’Isnello, e un sant’uomo che aveva il nome di fra’ Pietro l’eremita.

Il cuntu castelbuonese, ben diverso, che divertì chi lo raccontò e noi che stemmo diligentemente ad ascoltarlo, sarà opportuno riferirlo nella sua originale esposizione, così come venne trascritto immediatamente, tentando di riassumerlo solamente per quel che è possibile, ricordando che l’arguto ed arzillo vecchietto, mentre, intabarrato nel suo scapolare di orbace, aspirava, assaporandole, boccate di fumo dalla cannuccia della pipa, provava anche un gusto delizioso a soffermarsi in minuziosi pittoreschi particolari dialettali. Il racconto è integrato, rispetto a quello di Isnello, da una conclusione sostanzialmente differente e riecheggia una leggenda che con alcune varianti pare si tramandasse in passato sulle nostre Madonie, nei tempi in cui i piccoli stavano gioiosamente ad ascoltare i grandi, intorno â cunculina, intessendo con loro, nelle lunghe serate d’inverno, fiduciosi rapporti di educazione e di formazione etica.

In questa fiaba, precisava u su’ Vicienzu, si tramandavano fatti realmente accaduti più di mille anni fa e si parlava soprattutto di un innominato ma famoso eremita vissuto sulle montagne delle nostre Madonie.

U rrumitu venne a trovarsi, suo malgrado, invischiato in dolorosi avvenimenti: vicissitudini che per lui, uomo ingenuo semplice e tranquillo, si scatenarono in maniera, purtroppo, abbastanza complicata.

Quando avvenne quel che avvenne, u rumitu era uomo già maturo, oltremodo religioso, integralmente caritatevole sebbene non possedesse nulla, pacifico, un paciuzzu, veniva considerato quasi un santo, come teneva ad affermare il pastore: oggi si potrebbe definirlo un seguace di San Francesco d’ Assisi, un serafico.

Non aveva un posto fisso: vagava nella zona, dividendo con i pecorai e con i contadini il loro magro cibo della giornata, che ben volentieri gliene facevano parte, e stendendosi la notte, talvolta, il loro scomodo e nudo giaciglio: li ricompensava come poteva: con diuturne prestazioni di lavoro manuale li aiutava nelle loro faticose faccende ed all’ occorrenza spendeva qualche buona parola di conforto o di consiglio .

Ma certe volte, quando poteva e voleva, e questo succedeva frequentemente, spariva del tutto dalla circolazione: nessuno lo vedeva più per un po’ di tempo: a quanto pare amava ritirarsi in solitudine in un angusto antro dell’alta montagna, in un luogo che prediligeva particolarmente, dove si fermava per giorni e giorni a digiunare, a pregare, a meditare, ad incontrarsi spiritualmente con Dio, macerandosi nel fisico e nell’ animo.

Sembra che allora restasse solo, a lungo immobile, spesso in ginocchio, in mistica contemplazione ed in ascetica estasi, davanti ad una rudimentale croce di legno, formata con due tronconi di rami spezzati, tenuti insieme da un legame vegetale: in quei giorni le sofferenze del Cristo sulla Croce diventavano le sue sofferenze ed egli, immedesimandosi nella Passione di Gesù, usciva da questa lacerante esperienza beatamente purificato e sublimato.

CONTINUA..